本丸へ 古文書館へ

本丸へ 古文書館へ序章:時代の背景と人物

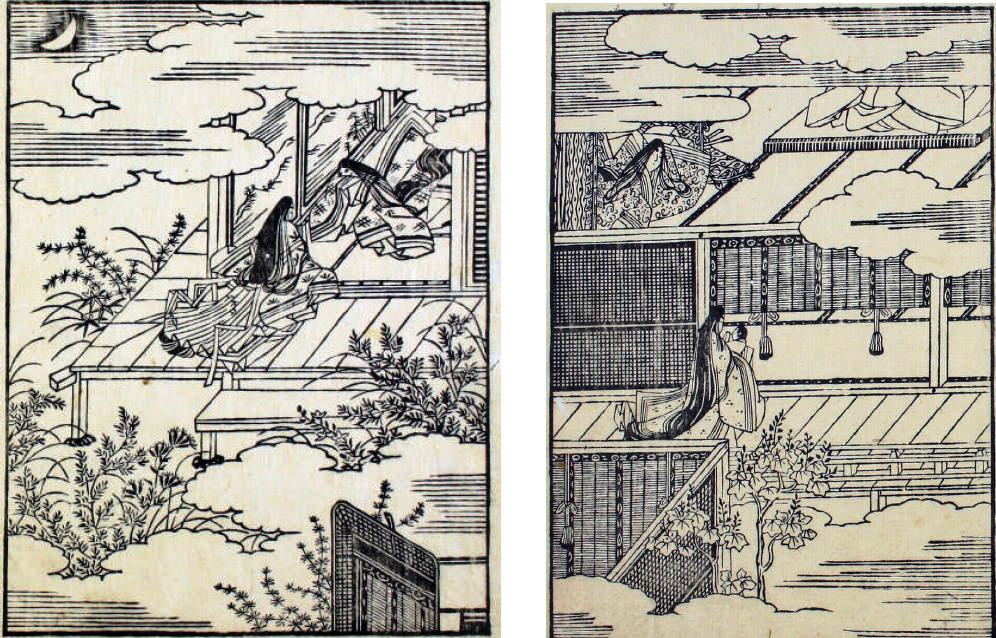

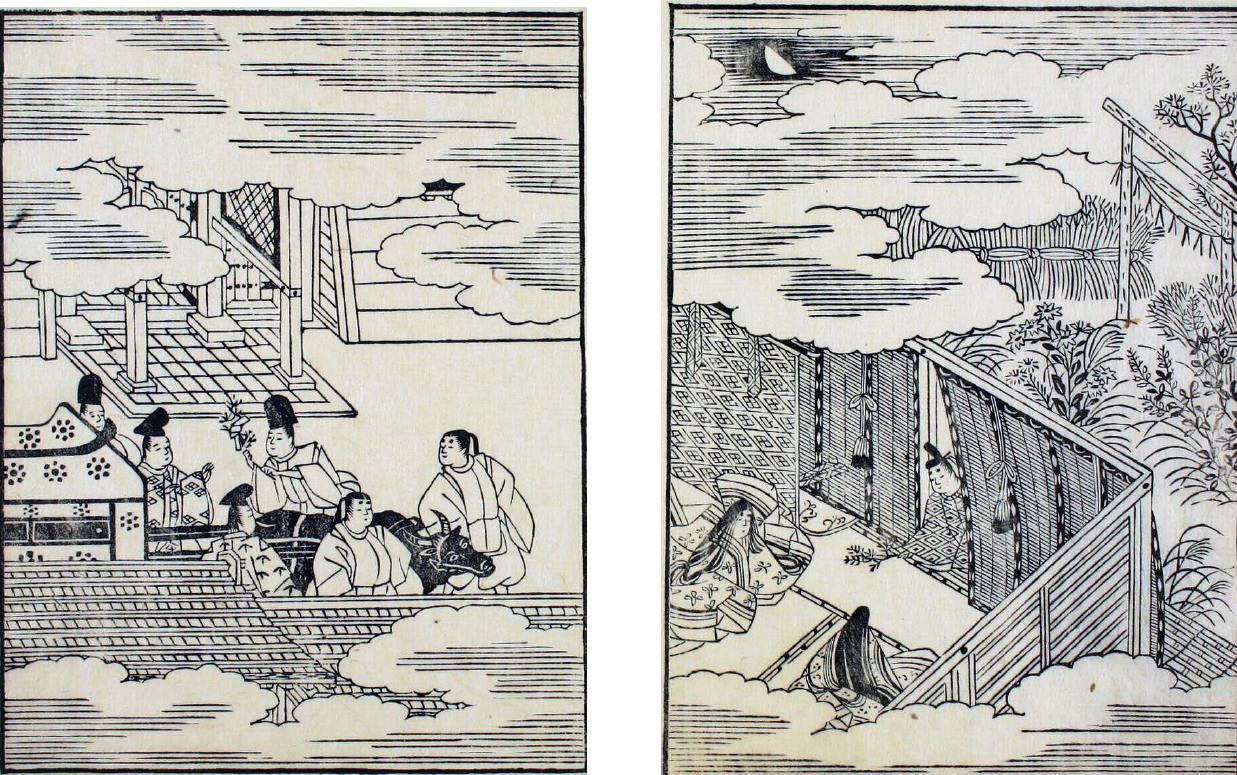

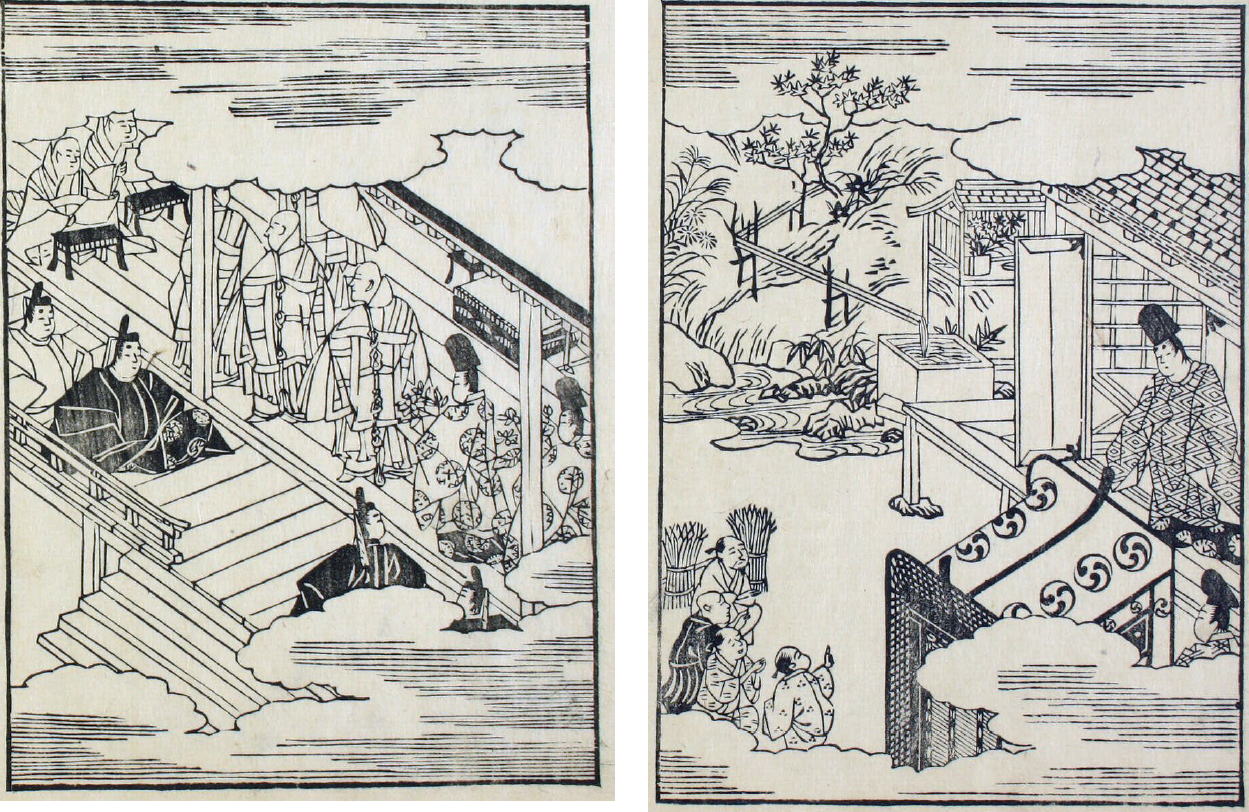

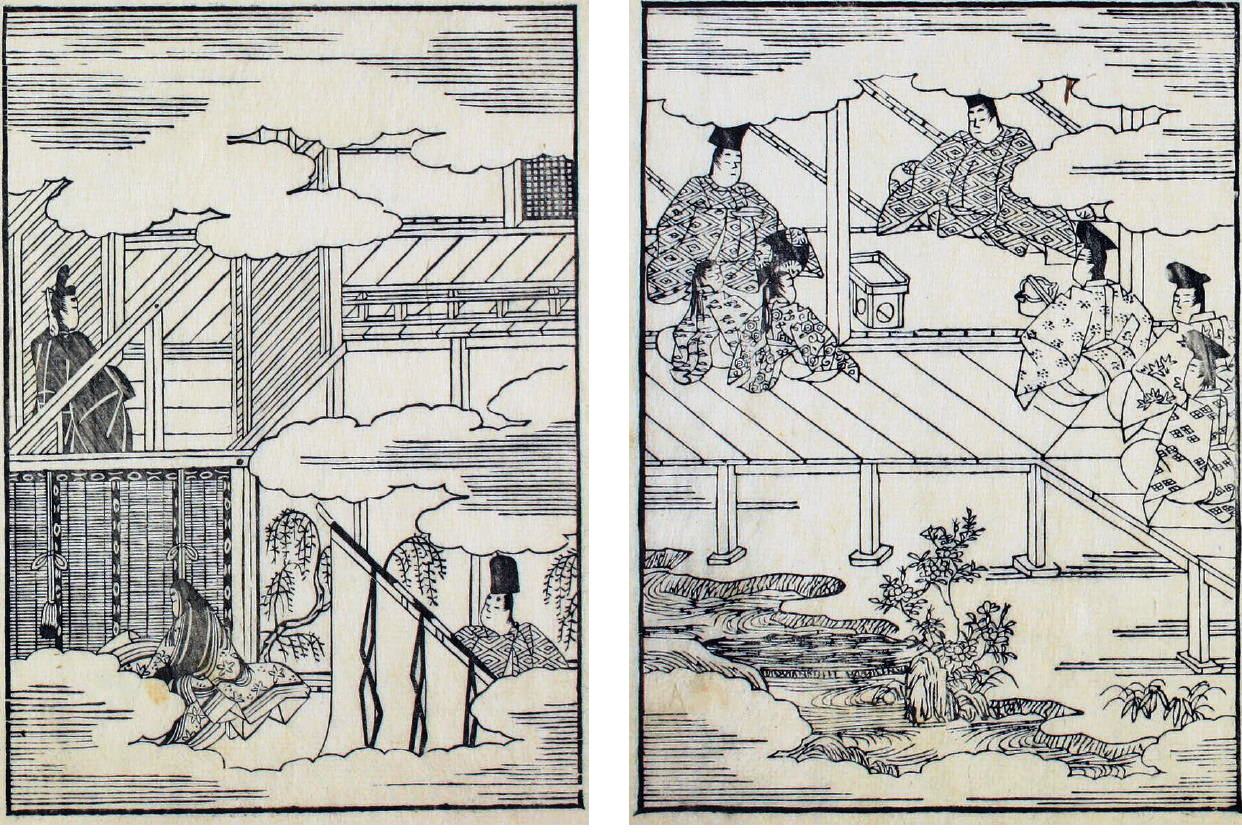

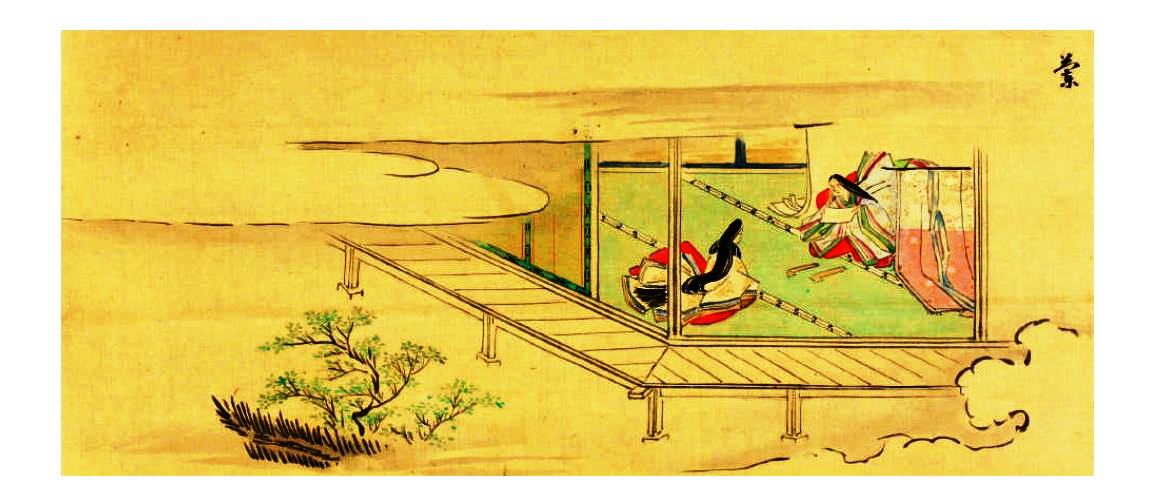

源氏五十四帖Ⅱ31真木柱から

有馬正光様史料提供

本丸へ 古文書館へ

本丸へ 古文書館へ

序章:時代の背景と人物

源氏五十四帖Ⅱ31真木柱から

源氏五十四帖Ⅰ 索引

| 1 桐壺 きりつぼ |

2 帚木 ははきぎ |

3 空蝉 うつせみ |

4 夕顔 ゆうがお |

5 若紫 わかむらさき |

6 末摘花 すえつむはな |

7 紅葉賀 もみじのが |

8 花宴 はなのえん |

9 葵 あおい |

10 賢木 さかき |

11

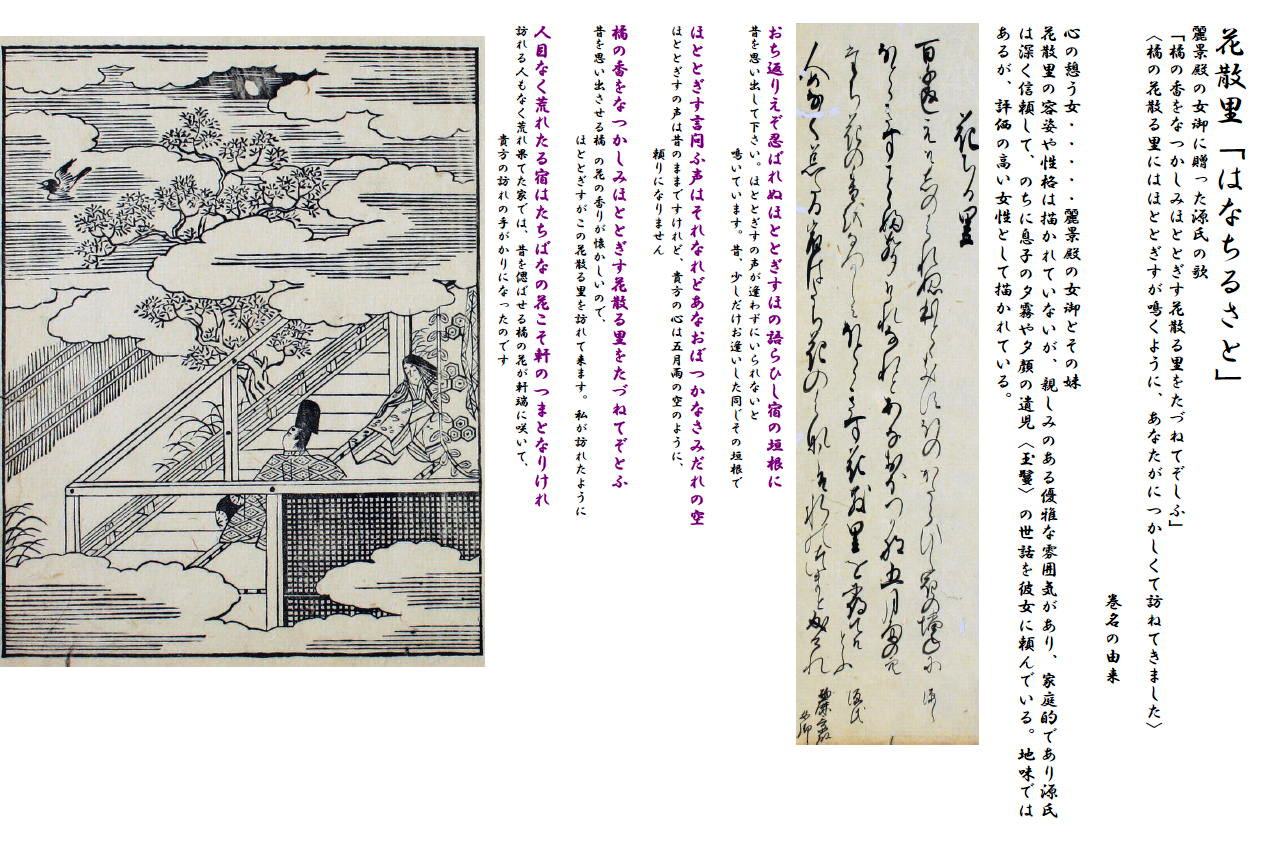

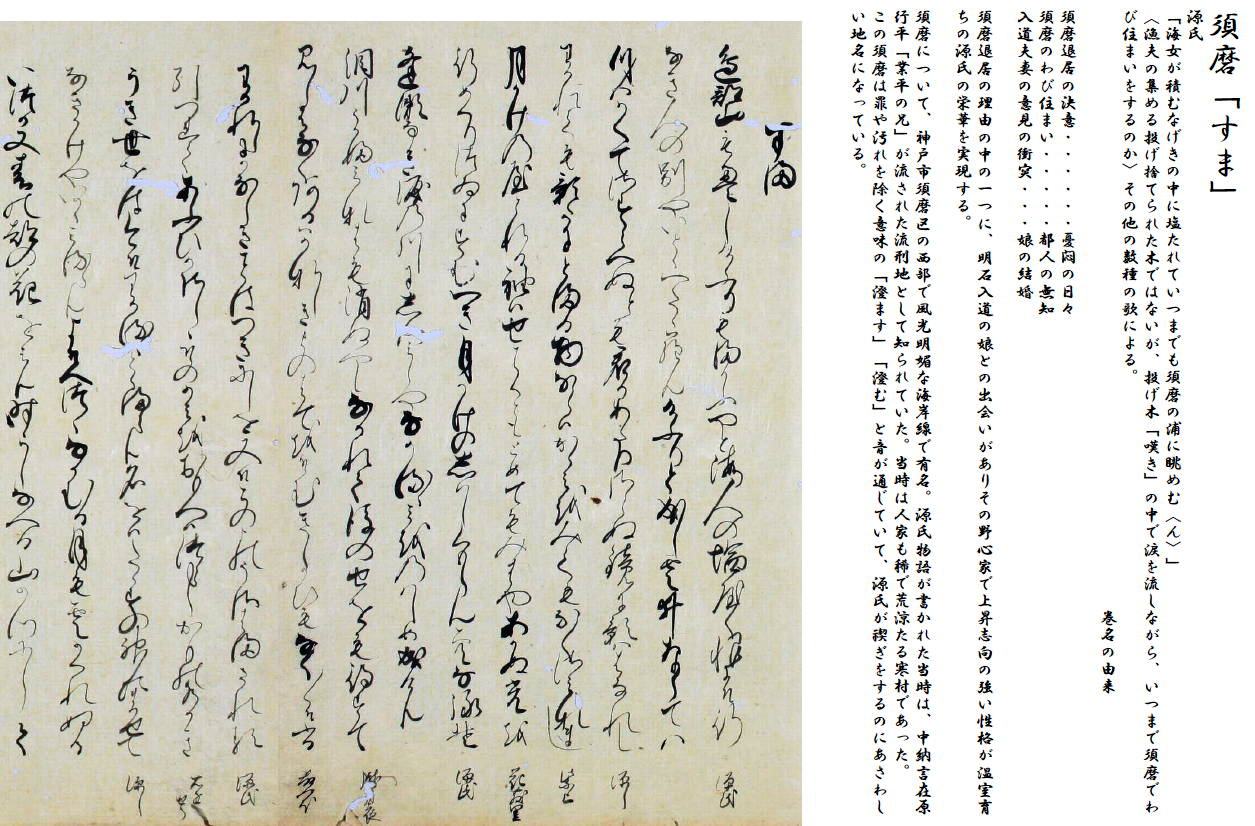

花散里 はなちるさと |

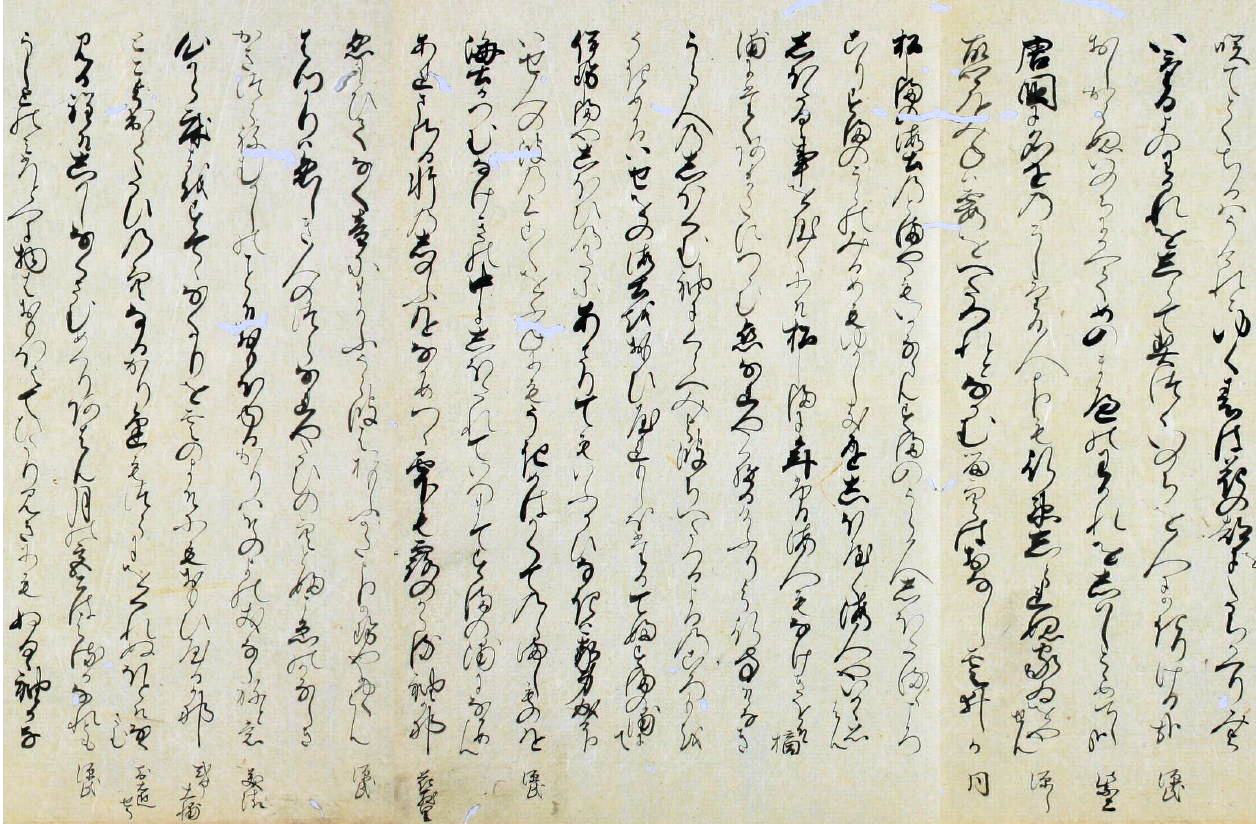

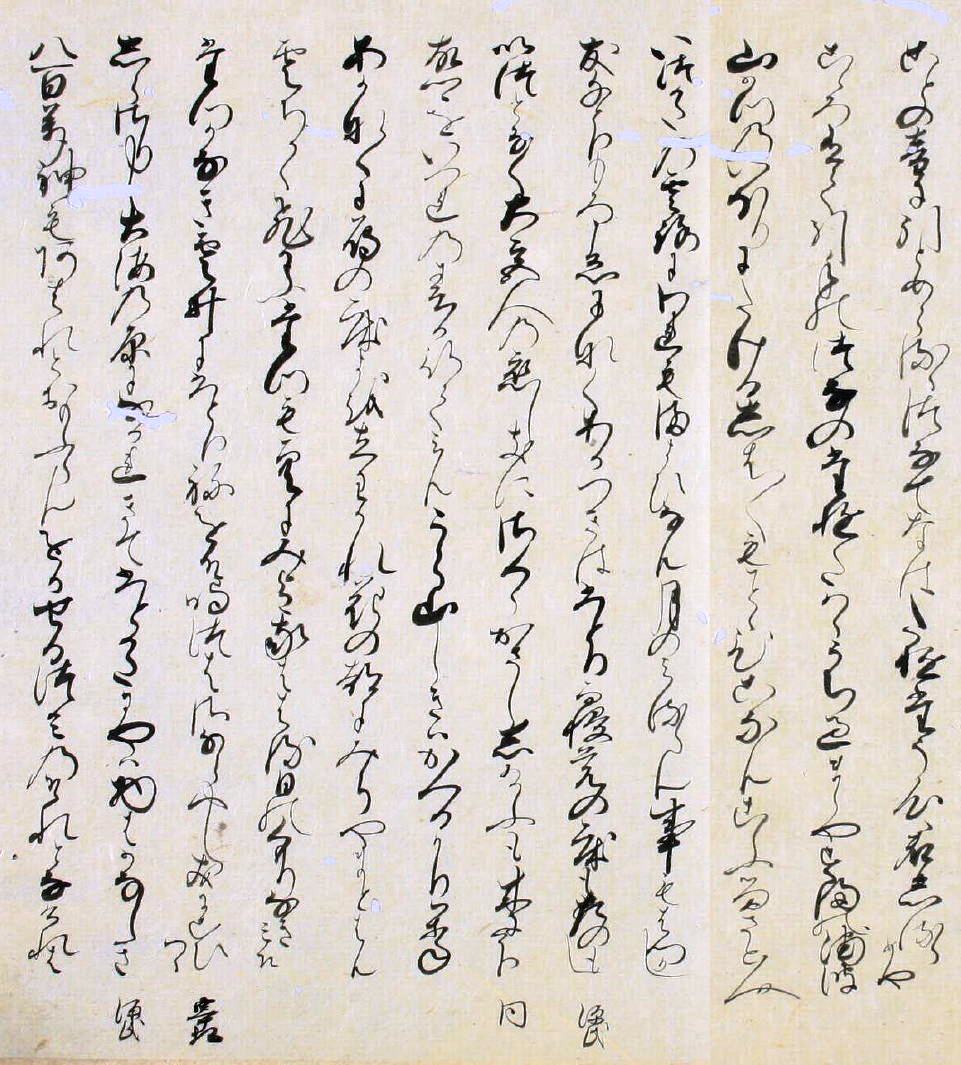

12 須磨 すま |

13 明石 あかし |

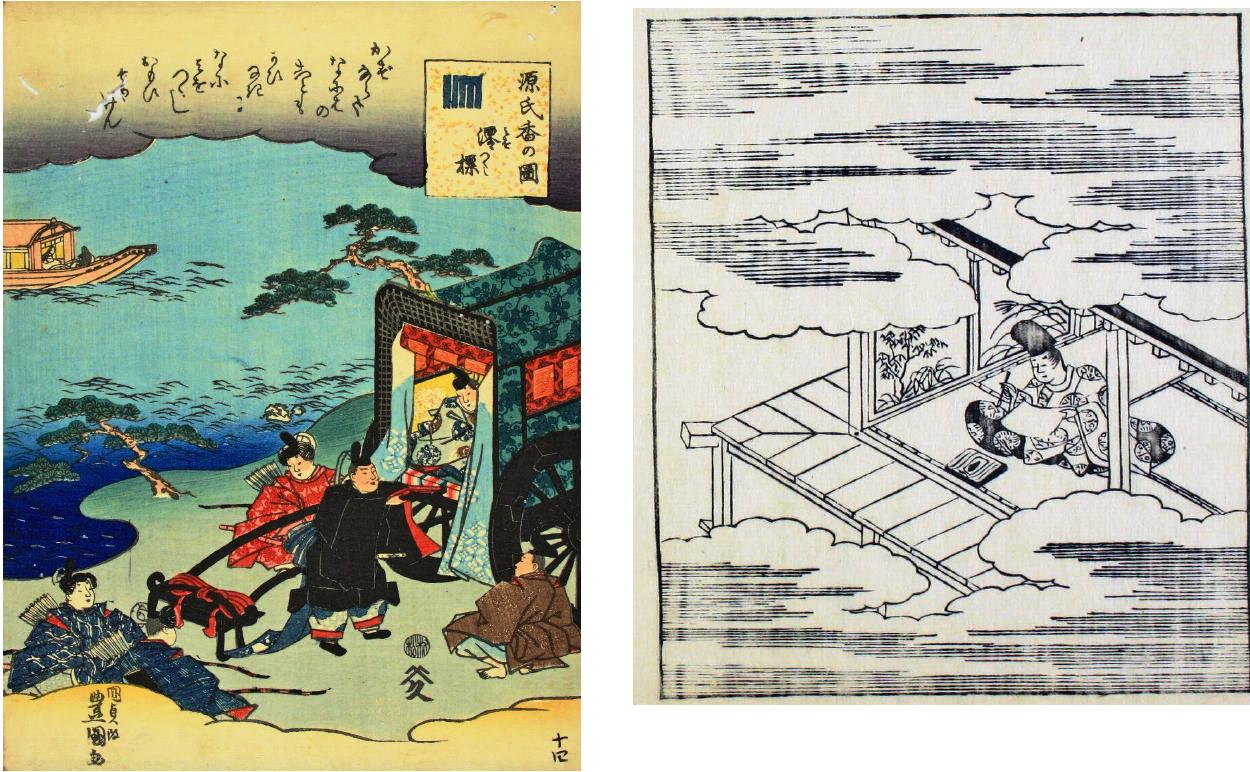

14 澪標 みおつくし |

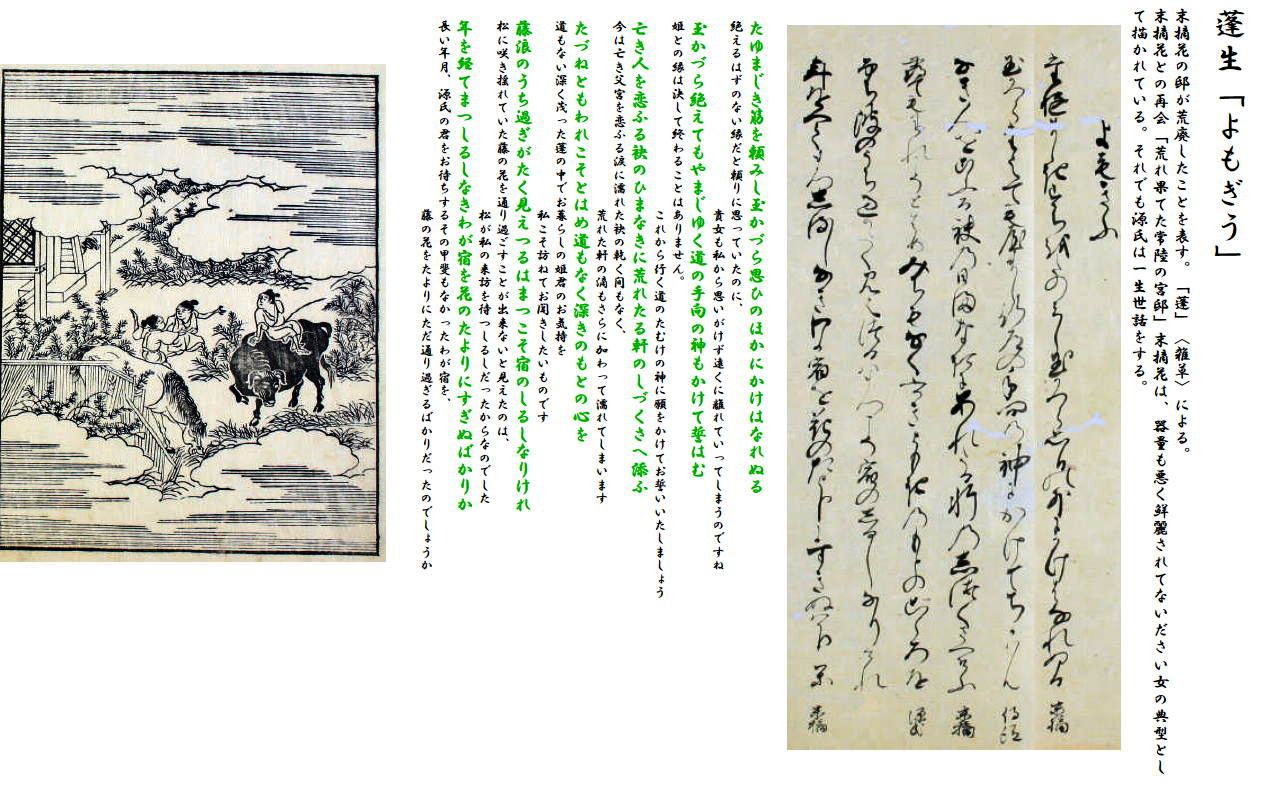

15 蓬生 よもぎう |

16 関屋 せきや |

17 絵合 えあわせ |

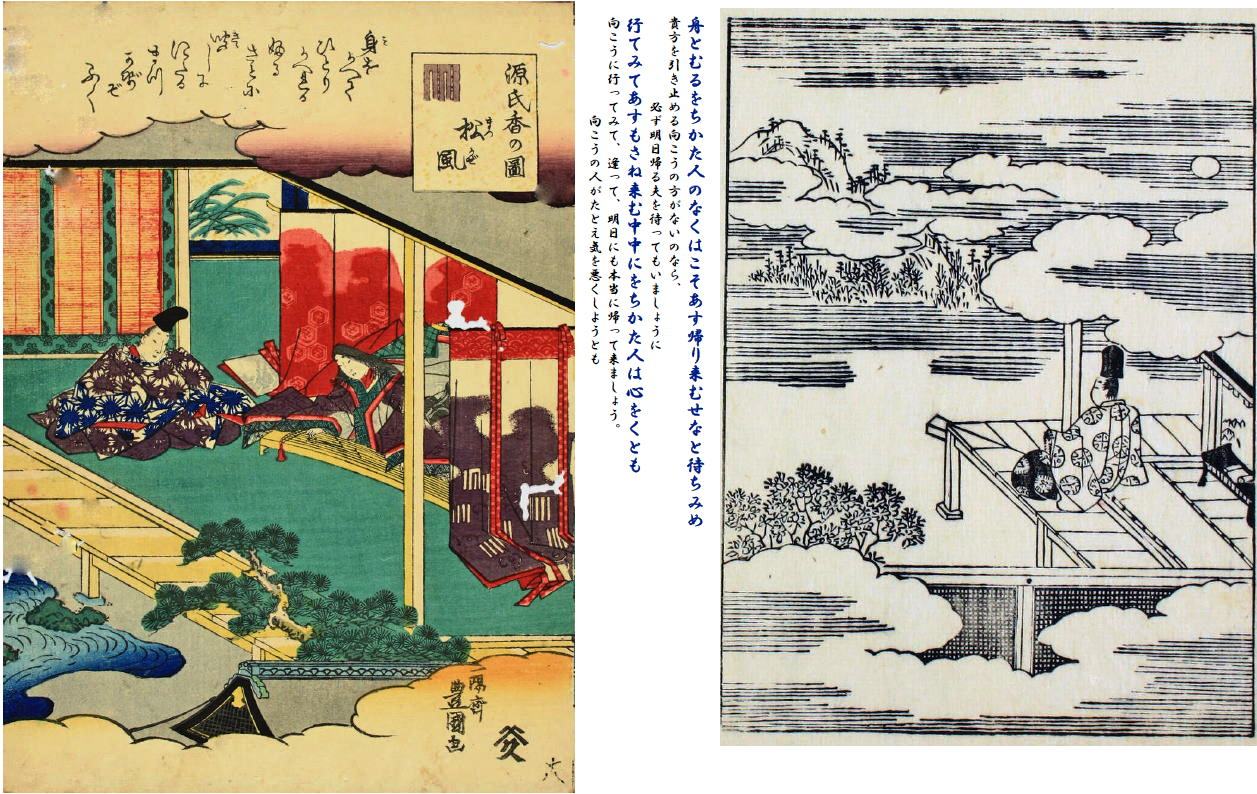

18 松風 まつかぜ |

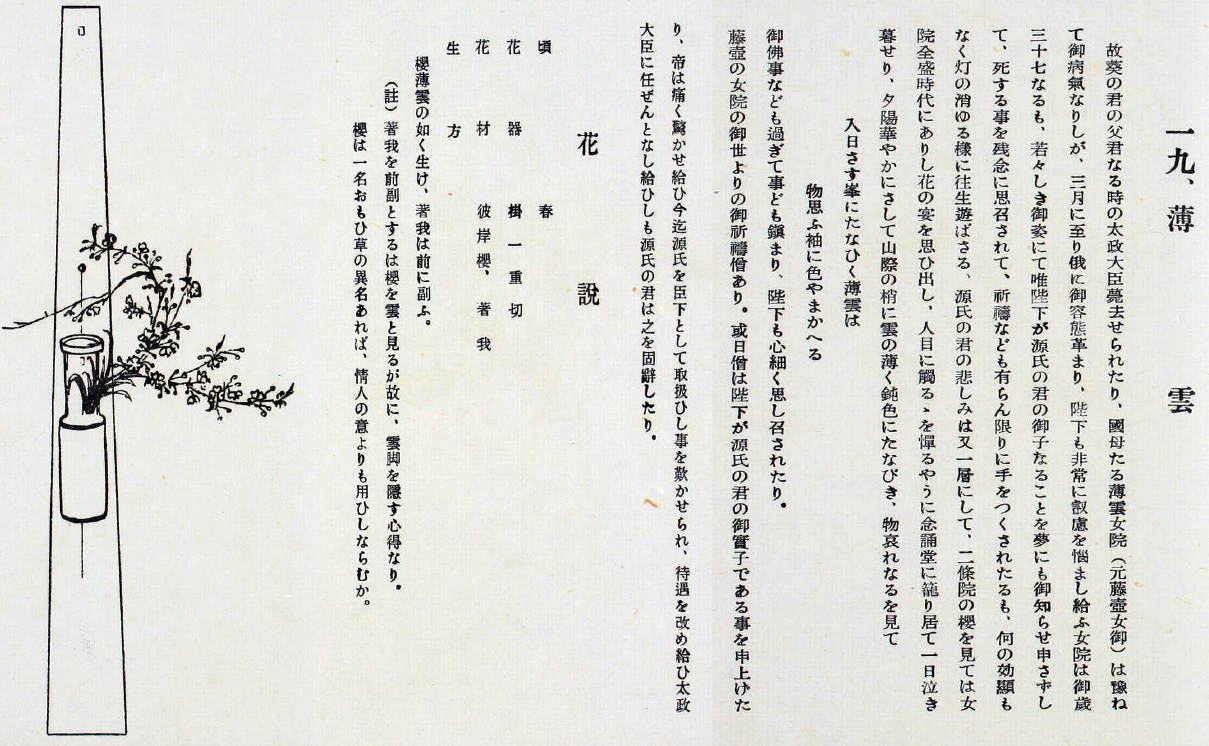

| 19 薄雲 うすぐも |

20 朝顔 あさがお |

21 乙女 おとめ |

22 玉鬘 たまかずら |

23 初音 はつね |

24 胡蝶 こちょう |

25 蛍 ほたる |

26 常夏 とこなつ |

27 篝火 かがりび |

28 野分 のわき |

29 行幸 みゆき |

30 藤袴 ふじばかま |

31 真木柱 まきばしら |

32 梅枝 うめがえ |

33 藤裏葉 ふじのうらば |

34・ 35若菜 わかな上・下 |

36 柏木 かしわぎ |

37 横笛 よこぶえ |

| 38

鈴虫 すずむし |

39

夕霧 ゆうぎり |

40 御法 みのり |

41 幻 まぼろし |

42 雲隠 くもがくれ |

43 匂宮 におうみや |

44 紅梅 こうばい |

45 竹河 たけかわ |

46 橋姫 はしひめ |

47 椎本 しいがもと |

48 総角 あげまき |

49 早蕨 さわらび |

50 宿木 やどりぎ |

51東屋 あずまや |

52 浮舟 うきふね |

53 蜻蛉 かげろう |

54 手習 てならい |

55

夢浮橋 ゆめうきはし |

| 山路の露 | 巻末に満足がいかず紫式部以外の第三者が書き足したものがたり。 | ||||||||||||||||

(あらすじ)源氏誕生-12歳

どの帝の御代であったか、それほど高い身分ではない方で、帝(桐壺帝)から大変な寵愛を受けた女性(桐壺更衣)がいた。

二人の間には輝くように美しい皇子が生まれたが、他の妃たちの嫉妬や嫌がらせが原因か病気がちだった更衣は、3歳の皇子を残して病死する。

これを深く嘆く帝を慰めるために、亡き更衣に生きうつしの先帝の皇女(藤壺)が入内し、新たな寵愛を得た。

一方、皇子は帝のもとで育てられ、亡き母(桐壷更衣)に似ているという藤壺を殊更に慕う。

帝は元服した皇子を臣籍降下させ源姓を与えて、左大臣家の娘(葵の上)の婿とする。彼はその光り輝くような美貌から光る君と呼ばれる。

(あらすじ)源氏17歳夏

五月雨の夜、17歳になった光源氏のもとに、頭中将が訪ねてきた。

さらに左馬頭(さまのかみ)と藤式部丞(とうしきぶのじょう)も交えて、4人で女性談義(俗に『雨夜の品定め』と呼ばれる)をすることになる。

頭中将は、女性と付き合うなら「中の品」(中流)の女性が一番よいと前置きし、子までもうけた内縁の妻の話をする。

彼女は頭中将の正妻(弘徽殿女御の妹)の嫌がらせにあい、現在も行方がわからないと語る(後に内縁の妻が夕顔、子供が玉鬘だということがわかる)。

翌日、紀伊守の屋敷に方違えのために訪れた源氏は、前日話題となった中流階級の女性である空蝉(伊予介の後妻)に興味を持ち、強引に一夜を共にする。

(あらすじ)源氏17歳夏

空蝉を忘れられない源氏は、彼女のつれないあしらいにも却って思いが募り、再び紀伊守邸へ忍んで行った。

そこで継娘(軒端荻)と碁を打ち合う空蝉の姿を覗き見し、決して美女ではないもののたしなみ深い空蝉をやはり魅力的だと改めて心惹かれる。

源氏の訪れを察した空蝉は、薄衣一枚を脱ぎ捨てて逃げ去り、心ならずも後に残された軒端荻と契った源氏はその薄衣を代わりに持ち帰った。

源氏は女の抜け殻のような衣にことよせて空蝉へ歌を送り、空蝉も源氏の愛を受けられない己の境遇のつたなさを密かに嘆いた。

(あらすじ)源氏17歳夏から10月。

従者藤原惟光の母親でもある乳母の見舞いの折、隣の垣根に咲くユウガオの花に目を留めた源氏が取りにやらせたところ、邸の住人が和歌で返答する。

市井の女とも思えない教養に興味を持った源氏は、身分を隠して彼女のもとに通うようになった。

可憐なその女は自分の素性は明かさないものの、逢瀬の度に頼りきって身を預ける風情が心をそそり、源氏は彼女にのめりこんでいく。

あるとき、逢引の舞台として寂れた某院(なにがしのいん、源融の旧邸六条河原院がモデルとされる)に夕顔を連れ込んだ源氏であったが、深夜に女性の霊(六条御息所とも言われるが不明)が現れて恨み言を言う怪異にあう。

夕顔はそのまま人事不省に陥り、明け方に息を引き取った。

(あらすじ)光源氏18歳3月から冬10月の話。

瘧(おこり、マラリア)を病んで加持(かじ)のために北山を訪れた源氏は、通りかかった家で密かに恋焦がれる藤壺(23歳)の面影を持つ少女(後の紫の上。

10歳ほど)を垣間見た。少女の大伯父の僧都によると彼女は藤壺の兄兵部卿宮の娘で、父の正妻による圧力を気に病んだ母が早くに亡くなった後、祖母の北山の尼君(40歳ほど)の元で育てられ10余年たったという。

源氏は少女の後見を申し出たが、結婚相手とするにはあまりに少女が幼いため、尼君は本気にしなかった。

4月、病で藤壺(23歳)が里下がりし、源氏は藤壺の侍女王命婦(おうのみょうぶ)の手引きで再会を果たした。

その後藤壺は源氏の文も拒み続けたが、既に藤壺は源氏の子を妊娠していた。

一方、北山の尼君はその後少女と共に都に戻っていた。

晩秋源氏は見舞いに訪れるが、尼君はそれから間もなく亡くなってしまう。

身寄りのなくなった少女を、源氏は父兵部卿宮に先んじて自らの邸二条院に連れ帰り、恋しい藤壺の身代わりに理想的な女性に育てようと考えるのだった。

(あらすじ)源氏18歳春-19歳春

乳母子の大輔の命婦から亡き常陸宮の姫君の噂を聞いた源氏は、「零落した悲劇の姫君」という幻想に憧れと好奇心を抱いて求愛した。

親友の頭中将とも競い合って逢瀬を果たしたものの、彼女の対応の覚束なさは源氏を困惑させた。

さらにある雪の朝、姫君の顔をのぞき見た光源氏はその醜さに仰天する。

その後もあまりに世間知らずな言動の数々に辟易しつつも、源氏は彼女の困窮ぶりに同情し、また素直な心根に見捨てられないものを感じて、彼女の暮らし向きへ援助を行うようになった。

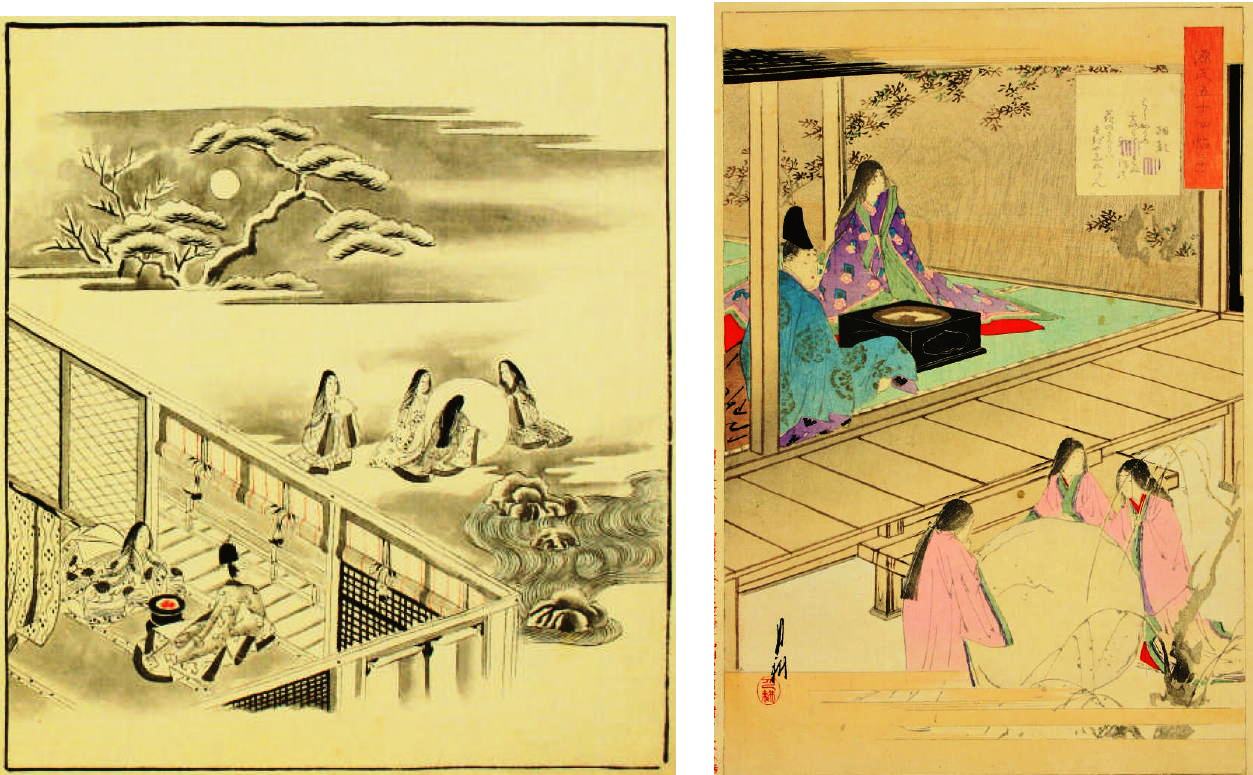

(あらすじ)源氏18歳秋-19歳秋

世間は朱雀院で開かれる紅葉賀に向けての準備でかまびすしい。桐壺帝は最愛の藤壺が懐妊した喜びに酔いしれ、一の院の五十歳の誕生日の式典という慶事をより盛大なものにしようという意向を示しているため、臣下たちも舞楽の準備で浮き足立っている。

ところが、それほどまでに望まれていた藤壺の子は桐壺帝の御子ではなく、その最愛の息子光源氏の子であった。このことが右大臣側の勢力、特に東宮の母で藤壺のライバル、また源氏の母を迫害した張本人である弘徽殿女御に発覚したら二人の破滅は確実なのだが、若い源氏は向こう見ずにも藤壺に手紙を送り、また親しい女官を通して面会を求め続けていた。

一方で、藤壺は立后を控え狂喜する帝の姿に罪悪感を覚えながらも、一人秘密を抱えとおす決意をし、源氏との一切の交流を持とうとしない。源氏はそのため華やかな式典で舞を披露することになっても浮かない顔のままで、唯一の慰めは北山から引き取ってきた藤壺の姪に当たる少女若紫(後の紫の上)の無邪気に人形遊びなどをする姿であった。

帝は式典に参加できない藤壺のために、特別に手の込んだ試楽(リハーサル)を宮中で催すことに決める。源氏は青海波の舞を舞いながら御簾の奥の藤壺へ視線を送り、藤壺も一瞬罪の意識を離れて源氏の美貌を認める。紅葉の中見事に舞を終えた翌日、源氏はそれとは解らぬように藤壺に文を送ったところ、思いがけず返事が届き胸を躍らせた。

翌年二月、藤壺は無事男御子(後の冷泉帝)を出産。桐壺帝は最愛の源氏にそっくりな美しい皇子を再び得て喜んだが、それを見る源氏と藤壺は内心罪の意識に苛まれるのだった。

桐壺帝に仕える年配の女官で血筋、人柄の申し分ない源典侍には、希代の色好みという評判があった。好奇心旺盛な源氏と頭中将は冗談半分で彼女に声をかけていたが、年をわきまえずあからさまな媚態を振りまく彼女に辟易としている。

源典侍のもとに泊まった夜、源氏は何者かの襲撃を受け太刀をとって応戦するが、掴み掛かってみると相手は頭中将であった。わざと修羅場を演じて源典侍を仰天させた二人は、調子に乗って掴み合いをするうちにぼろぼろになってしまう。大笑いしながら帰った翌日、職場で顔を合わせた二人は昨日の騒動を思い出して、互いにそ知らぬ顔で笑いをかみ殺すのだった。

その年の秋、藤壺は中宮に立后。源氏も宰相(参議)に進むが、ますます手の届かなくなった藤壺への思慕はやむことがなかった。

(あらすじ)源氏20歳春

如月に紫宸殿で催された桜花の宴で、光源氏は頭中将らと共に漢詩を作り舞を披露した。

宴の後、朧月夜に誘われふと入り込んだ弘徽殿で、源氏は若い姫君と出逢い契りを交わす。

素性も知らぬままに扇を取り交わして別れた姫君こそ、東宮への入内が決まっている右大臣の六の君(朧月夜)だった。

一月後、右大臣家の藤花の宴に招かれた源氏は装いを凝らして訪れ、歌を詠みかけて目指す姫君を見つけ出した。

(あらすじ)源氏22歳~23歳春

桐壺帝が譲位し、源氏の兄の朱雀帝が即位する。藤壺中宮の若宮が東宮となり、源氏は東宮の後見人となる。

また、六条御息所と前東宮の娘(後の秋好中宮)が斎宮となった。

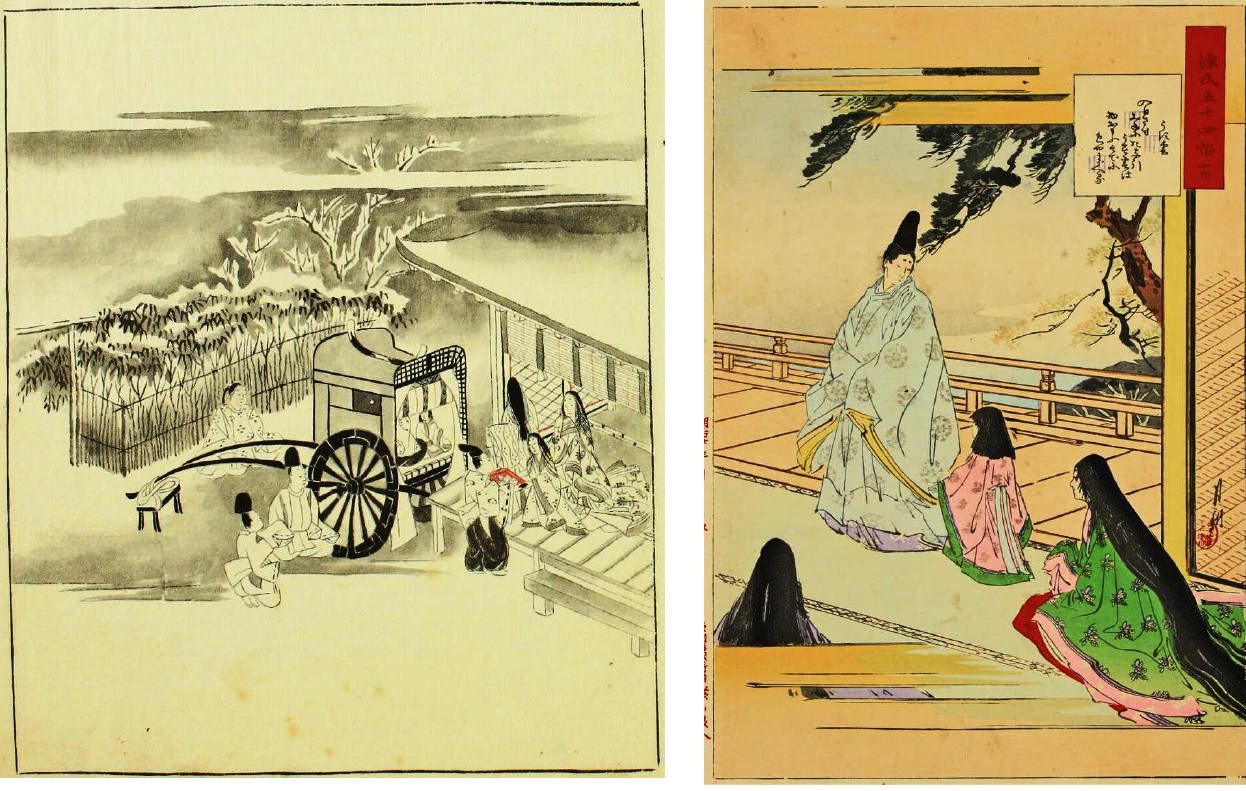

賀茂祭(葵祭、4月 (旧暦)の中の酉の日)の御禊(賀茂斎院が加茂川の河原で禊する)の日、源氏も供奉のため参列する。

その姿を見ようと身分を隠して見物していた六条御息所の一行は、同じくその当時懐妊して体調が悪く気晴らしに見物に来ていた

源氏の正妻・葵の上の一行と、見物の場所をめぐっての車争いを起こす。

葵の上の一行の権勢にまかせた乱暴によって六条御息所の牛車は破損、御息所は見物人であふれる一条大路で恥をかかされてしまう。

大臣の娘で元東宮妃である御息所にとってこれは耐え難い屈辱で、彼女は葵の上を深く恨んだ。

その後葵の上は、病の床についてしまう。それは六条御息所の生霊の仕業だった。

源氏も苦しむ葵の上に付き添ったが、看病中に御息所の生霊を目撃してしまい愕然とする。

8月の中ごろに葵の上は難産のすえ男子(夕霧)を出産するが、数日後の秋の司召の夜に容体が急変し亡くなった。

火葬と葬儀は8月20日過ぎに行われた。

葵の上の四十九日が済んだ後、源氏は二条院に戻り、美しく成長した紫の君と密かに結婚する。

突然のことに紫の上は衝撃を受けてすっかりふさぎこみ口をきこうともしなかったが、源氏はこれを機に彼女の素性を父兵部卿宮と世間に公表することにした。

「賢木」(さかき)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第10帖。巻名は作中で光源氏と六条御息所が交わした和歌「神垣はしるしの杉もなきものをいかにまがへて折れるさかきぞ」および「少女子があたりと思へば榊葉の香りをなつかしみとめてこそ折れ」に因む。謡曲『野宮』(世阿弥)の題材にもなっている。

(あらすじ)光源氏23歳秋9月から25歳夏の話。

源氏との結婚を諦めた六条御息所は、娘の斎宮と共に伊勢へ下ることを決意する。紫の上と結婚した源氏も、さすがに御息所を哀れに思って秋深まる野の宮を訪れ、別れを惜しむのだった。斎宮下向から程なく、桐壺帝が重態に陥り崩御した。源氏は里下がりした藤壺への恋慕がますます止みがたく忍んでいくが、藤壺に強く拒絶される。事が露見し東宮の身に危機が及ぶことを恐れた藤壺は、源氏にも身内にも知らせず桐壺帝の一周忌の後突然出家した。悲嘆に暮れる源氏は、右大臣家の威勢に押されて鬱屈する日々の中、今は尚侍となった朧月夜と密かに逢瀬を重ねるが、ある晩右大臣に現場を押さえられてしまう。激怒した右大臣と弘徽殿大后は、これを期に源氏を政界から追放しようと画策するのだった。

戻る

戻る

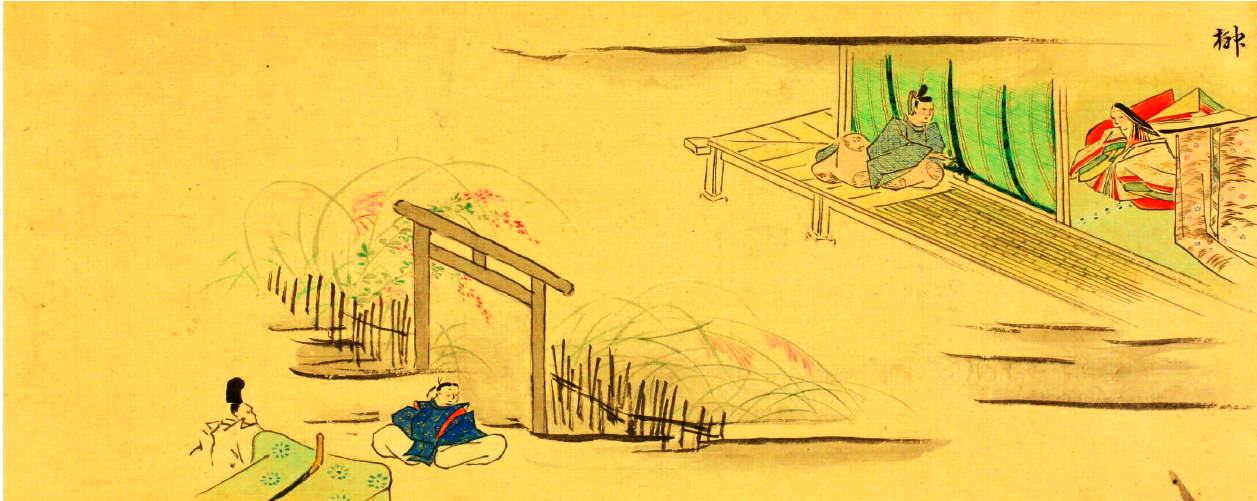

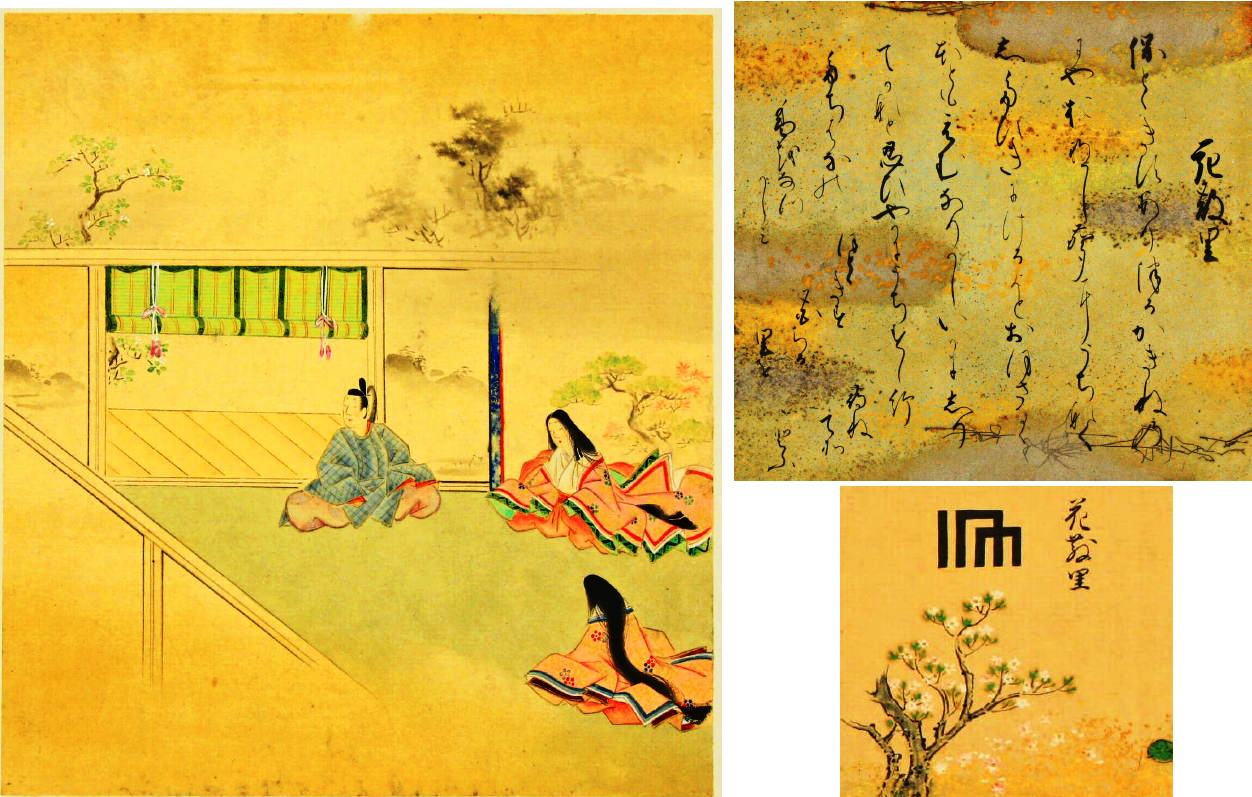

源氏五十四帖の十一の巻「花散里」

戻る

戻る

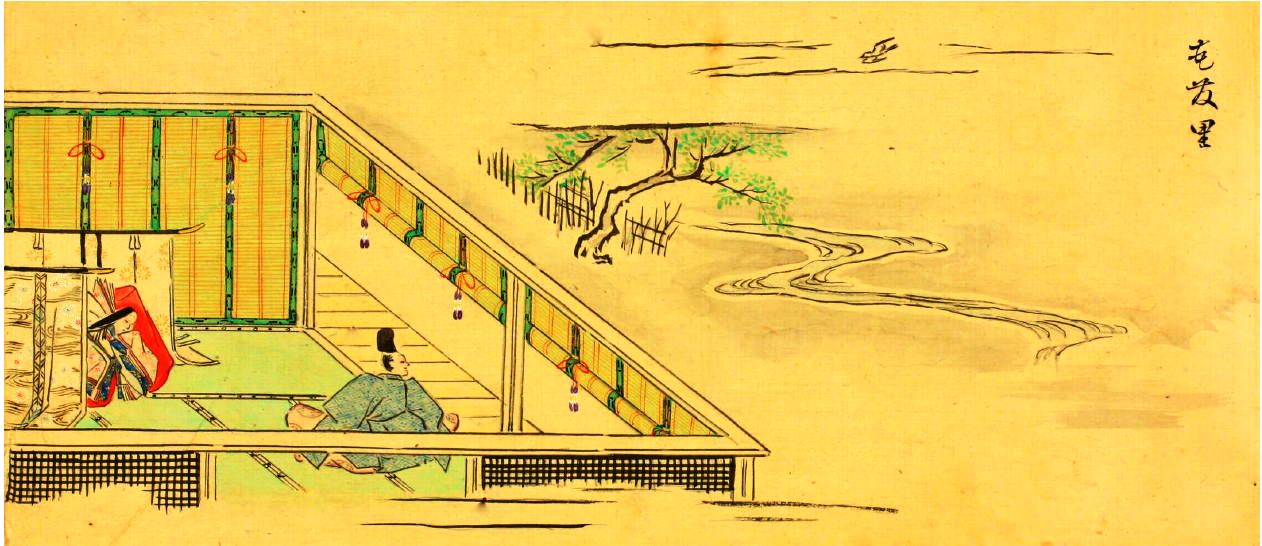

源氏五十四帖の十二の巻「須磨」

(あらすじ)

朧月夜との仲が発覚し、追いつめられた光源氏は後見する東宮に累が及ばないよう、自ら須磨への退去を決意する。左大臣家を始めとする親しい人々や藤壺に暇乞いをし、東宮や女君たちには別れの文を送り、一人残してゆく紫の上には領地や財産をすべて託した。

須磨の侘び住まいで、源氏は都の人々と便りを交わしたり絵を描いたりしつつ、淋しい日々を送る。つれづれの物語に明石の君の噂を聞き、また都から頭中将がはるばる訪ねてきて、一時の再会を喜び合った。やがて三月上巳の日、海辺で祓えを執り行った矢先に恐ろしい嵐が須磨一帯を襲い、源氏一行は皆恐怖におののいた。

(須磨巻起筆説)

源氏物語のおこりなどいくつかの古注には『源氏物語』が現在冒頭に置かれている「桐壺」の巻から書き始められたのではなく、この「須磨」の巻から起筆されたとする伝承が記録されている。四辻善成の『河海抄』には村上天皇の皇女選子内親王から新しい物語を所望されて石山寺にこもって構想を練っていたところ、8月15日夜、琵琶湖の湖面に映った月を見て源氏物語の構想を思いついて須磨の巻の「こよいは十五夜なりと思し出でて」と書き始めたとしている。但し現在では須磨の巻から起筆されたとする伝承は事実に基づくものではないと考えられている。

(あらすじ)

須磨は激しい嵐が続き、光源氏は住吉の神に祈ったが、ついには落雷で邸が火事に見舞われた。嵐が収まった明け方、源氏の夢に故桐壺帝が現れ、住吉の神の導きに従い須磨を離れるように告げる。その予言どおり、翌朝明石入道が迎えの舟に乗って現れ、源氏一行は明石へと移った。

入道は源氏を邸に迎えて手厚くもてなし、かねてより都の貴人と娶わせようと考えていた一人娘(明石の御方)を、この機会に源氏に差し出そうとする。当の娘は身分違いすぎると気が進まなかったが、源氏は娘と文のやり取りを交わすうちにその教養の深さや人柄に惹かれ、ついに八月自ら娘のもとを訪れて契りを交わした。一方都では太政大臣(元右大臣)が亡くなり、弘徽殿大后も病に倒れて、自らも夢で桐壺帝に叱責され眼病で気弱になった朱雀帝はついに源氏の召還を決意した。晴れて許された源氏は都へ戻ることになったが、その頃既に明石の御方は源氏の子を身ごもっており、別れを嘆く明石の御方に源氏はいつか必ず都へ迎えることを約束するのだった。

(あらすじ ) 光源氏28歳10月から29歳冬の話。

罪を許された光源氏は都に返り咲き、東宮も元服を迎えたのを期に、朱雀帝は位を退いた。一方明石の御方は無事姫君を出産、源氏は将来后になるであろう姫君のために乳母と祝いの品を明石へ送るが、そんな源氏の姿に子のない紫の上は密かに嫉妬する。

秋になり、源氏は住吉へ盛大に参詣した。偶然同じ日に来合わせた明石の御方は、そのきらびやかな様子に気おされ、改めて源氏との身分の差を思い知らされる。藤原惟光の知らせで御方が来ていたことを知った源氏は、声もかけられずに去った御方を哀れに思い、使いを送って歌を交わした。

その頃六条御息所も娘の斎宮共々都へ戻っていたが、御息所はその後病に倒れ、しばらく会わずにいた源氏も見舞いに赴く。死期を悟った御息所は源氏に娘の将来を託し、決して愛人にはしないよう釘を刺して世を去った。源氏は斎宮への未練を感じつつも、御息所との約束を守り斎宮を自らの養女に迎える。朱雀院から斎宮を妃にとの要望が来ていたが、源氏は藤壺の助言を得て、斎宮を冷泉帝へ入内させることにした。

戻る

戻る

(あらすじ) 光源氏が須磨へ蟄居してから帰京後までの話。

源氏が都を追われ、後見を失った末摘花の生活は困窮を極めていた。邸は荒れ果てて召使たちも去り、受領の北の方となっている叔母が姫を娘の女房に迎えようとするが、末摘花は応じない。やがて源氏が帰京したが、末摘花は相変わらず忘れられたきりで嘆きに暮れる。そのうち叔母の夫が大宰大弐となり、叔母は末摘花が頼りにしていた乳母子の侍従を連れて行ってしまった。

年も改まって春になり、ある夜花散里を訪ねようと出かけた源氏は、途中通りかかった荒れた邸が常陸宮邸であると気付く。藤原惟光が使いに立ち、今も末摘花が変わらず待ち続けていたことを知って、心打たれた源氏は姫の元を訪れる。源氏は末永い庇護を約束して再びその世話をし、2年後に末摘花を二条東院に引き取った。

(あらすじ) 光源氏29歳の秋の話。

「関屋」(せきや)は関守が住む番小屋のこと。

源氏が帰京した翌年、常陸介(元伊予介)が任期を終えて、妻空蝉と共に戻ってきた。石山寺へ参詣途中の源氏は逢坂関で、空蝉の一行に巡り会う。源氏は懐かしさに空蝉の弟右衛門佐(元小君)を呼び寄せ、空蝉へ文を送った。その後も二人は文を交わしたが、やがて常陸介が亡くなり、一人残された空蝉は継子の河内守(元紀伊守)の懸想を避けて出家した。

(あらすじ ) 光源氏31歳春の話。

内大臣光源氏の後見のもと、斎宮は入内して梅壺に入り女御となった。

若い冷泉帝は始め年上の斎宮女御になじめなかったが、絵画という共通の趣味をきっかけに寵愛を増す。

先に娘を弘徽殿女御として入内させていた権中納言(頭中将)はこれを知り、負けじと豪華な絵を集めて帝の気を引こうと躍起になった。

宮中でも人々が絵を批評しあうのが流行し、藤壺中宮の御前で物語絵合せが行われたのをきっかけに、帝の御前でも梅壺対弘徽殿の絵合せが華々しく催された。

古今の素晴らしい絵が数多く出された中で、最後の勝負に源氏が出した須磨の絵日記はその絵の見事さと感動的な内容で人々の心を打ち、梅壺方が勝利を収めた。

その後源氏は藤壺に絵日記を献上し、一方でいつか出家する日のことを思って嵯峨野に御堂の建立を始めた。

(あらすじ) 光源氏31歳秋の話。

二条東院が完成し、源氏は西の対に花散里を移らせた。東の対には明石の御方を迎えるつもりだったが、明石入道は大堰川近くの山荘を修理して娘をそこへ住まわせることに決めた。ちょうど源氏が建てた嵯峨野の御堂も近くにあり、明石の御方は父入道を一人明石に残して姫君や母尼君と共に上京する。しかし源氏はなかなか大堰を訪れず、明石の御方は琴を爪弾き無聊を紛らわせていた、そこで奏でる琴の音と松の風から松風としている。。

源氏は紫の上に気を遣いながらも、御堂の様子を見に行くとの口実でようやく大堰を来訪。明石の御方と3年ぶりの再会を喜び合い、また初めて見る娘の愛らしさに感嘆した。姫君を将来の后がねと考える源氏は、その出自の低さを補うためにも、一日も早く姫君を都へ迎えたいと考える。源氏から姫君を養女として育ててほしいと相談された紫の上は、元々子供好きなこともあり快く承諾するが、姫君と引き離される明石の御方の心を思いやって悩む源氏だった。

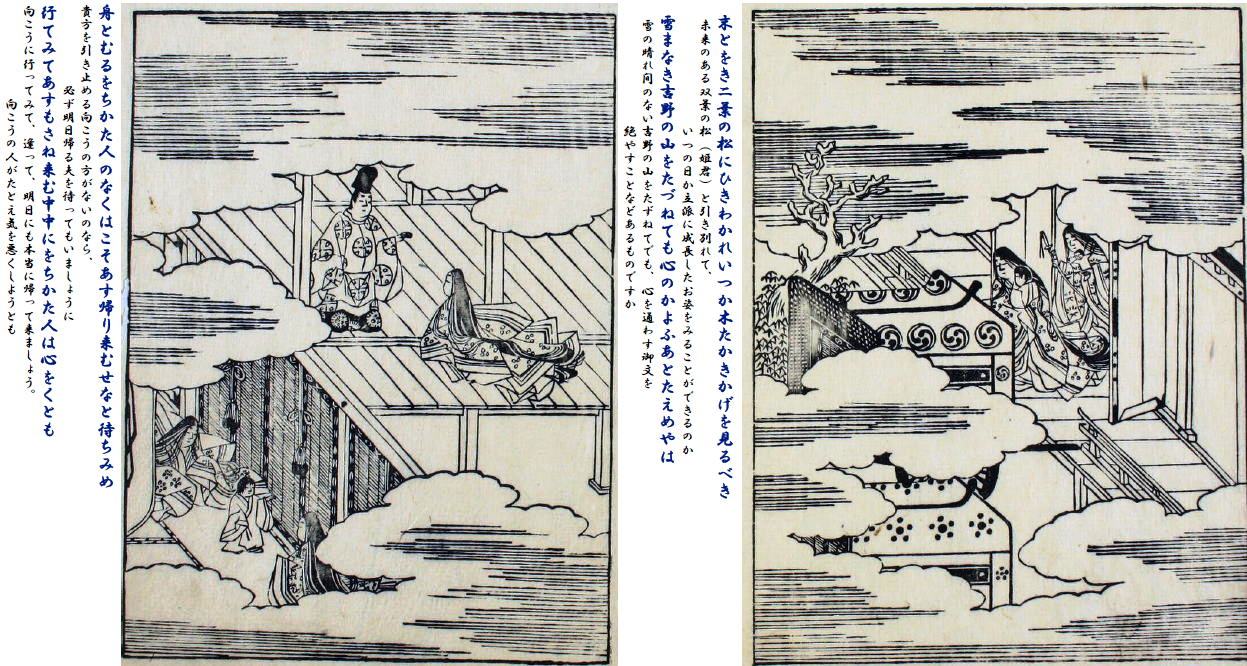

(あらすじ) 光源氏31歳冬から32歳秋の話。

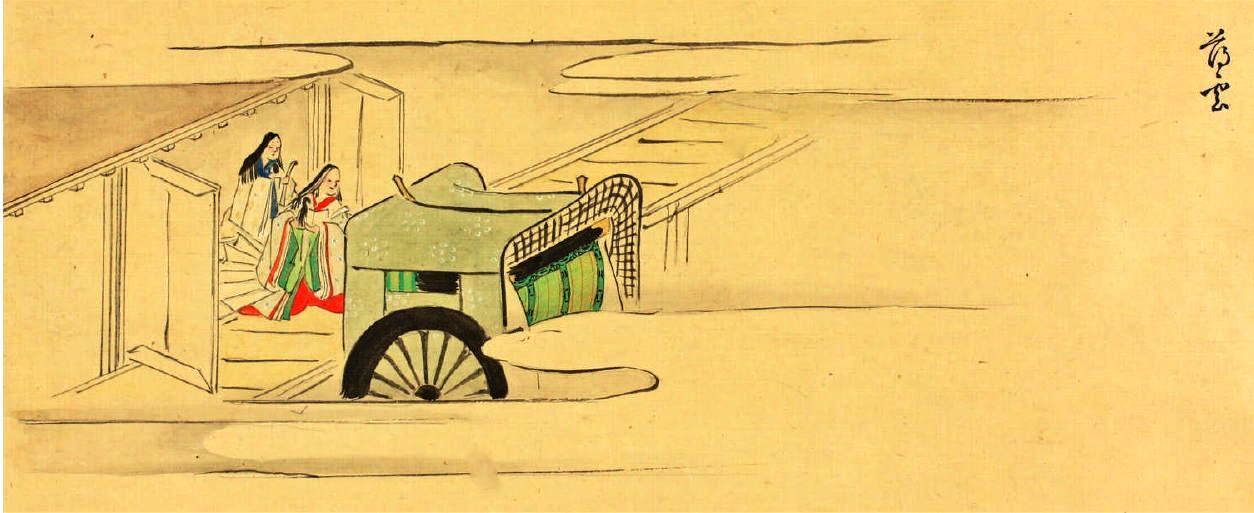

明石の御方は悩みぬいた末、母尼君の説得もあって姫君を源氏に委ねることを決断する。雪の日に源氏が姫君を迎えに訪れ、明石の御方は涙ながらにそれを見送った。二条院では早速盛大な袴着が行われ、紫の上も今は姫君の可愛らしさに魅了されて、明石の御方のことも少しは許す気になるのだった。

翌年、太政大臣(頭中将と葵の上の父)が亡くなり、その後も天変が相次いだ。不安定な政情の中、3月に病に臥していた藤壺が37歳で崩御。源氏は悲嘆のあまり、念誦堂に篭って泣き暮らした。法要が一段落ついた頃、藤壺の時代から仕えていた夜居の僧が、冷泉帝に出生の秘密を密かに告げた。衝撃を受けた帝は、実の父を臣下にしておくのは忍びないと考え源氏に位を譲ろうとしたが、源氏は強くそれを退けた。

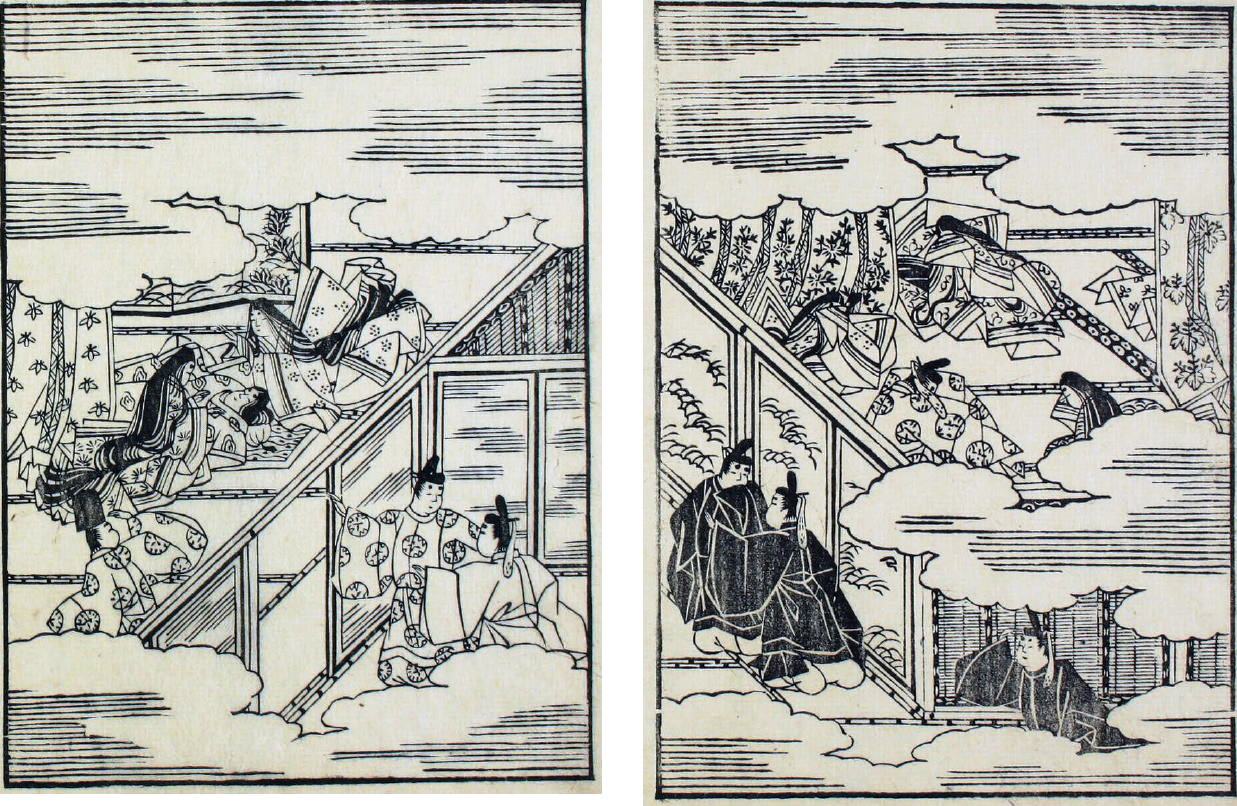

冒頭の明石の君の姫君が紫の上「源氏の最初の正妻である葵の上の没後に、源氏と初床となり以後公に正妻同様に扱われる(「葵」)。

以後は光源氏の須磨退隠時期を除き、常に源氏の傍らにあって源氏の妻として扱われる。」の養女となる。

明石の君の母の尼君の助言で、姫君の将来を考えて母子の別れを受け入れる。二条院に迎えられた姫君は紫の上にみ大変なつき袴着をすませます。

今回の絵の中で源氏に話しかけている幼い姫君の後ろ姿が有りますが、誠に可愛く描かれています。

戻る

戻る

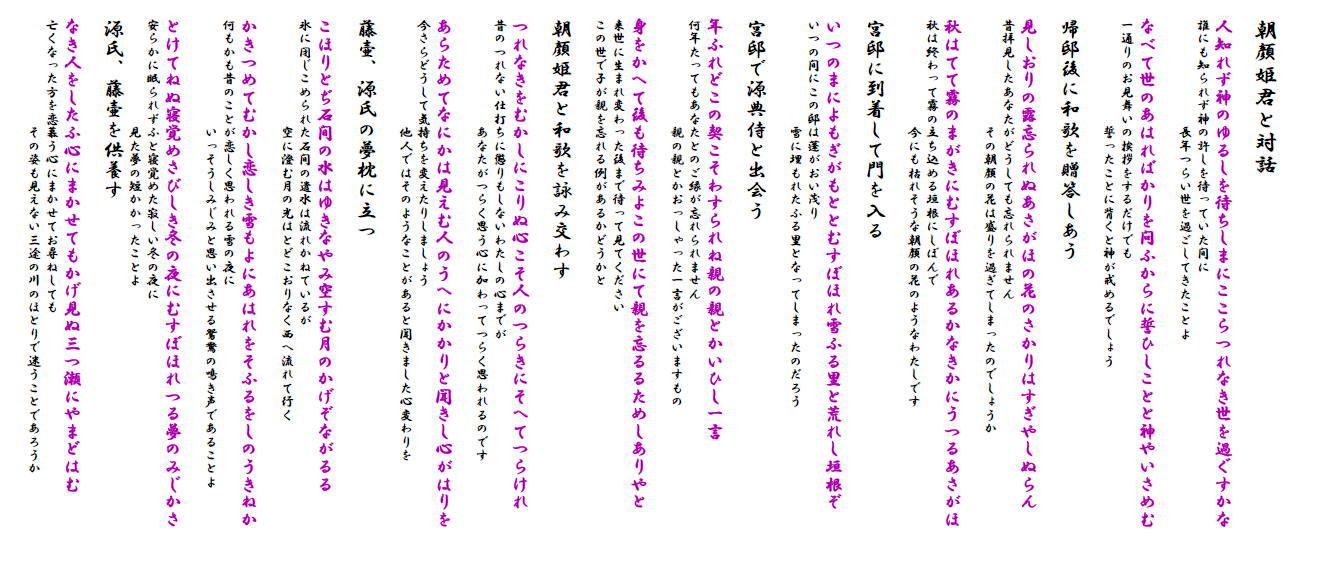

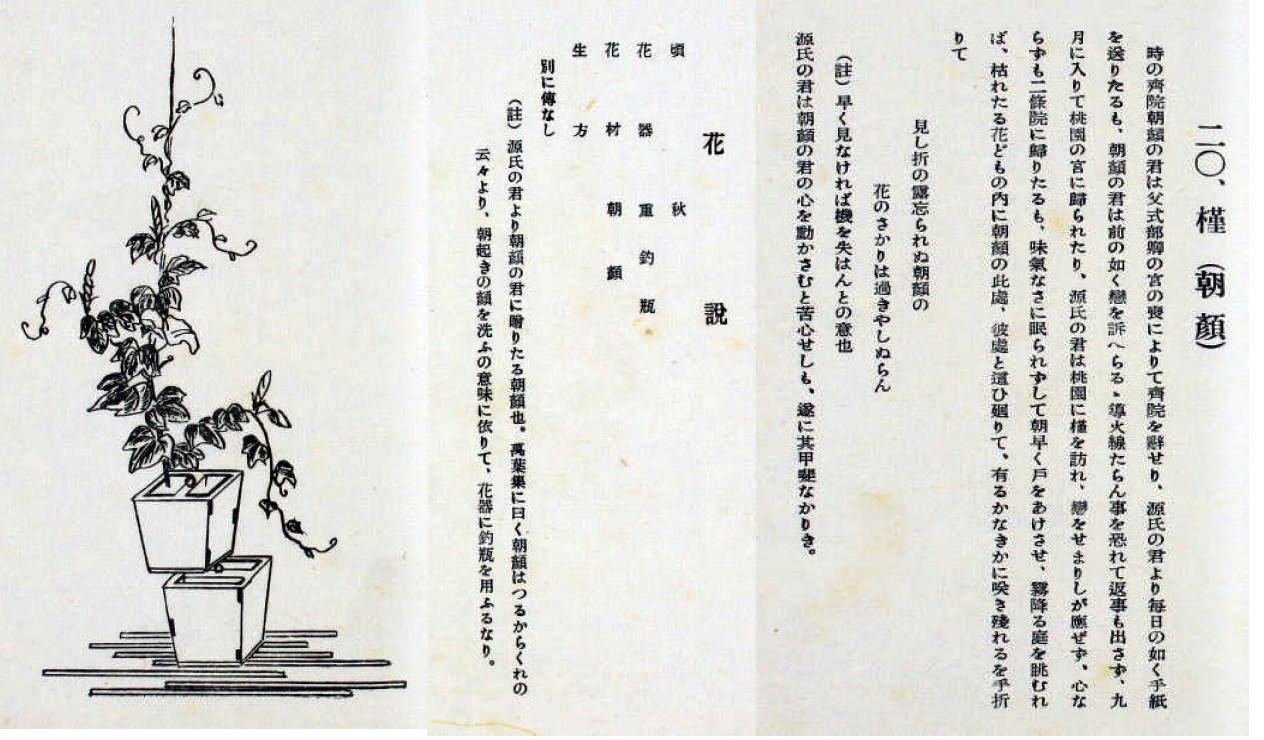

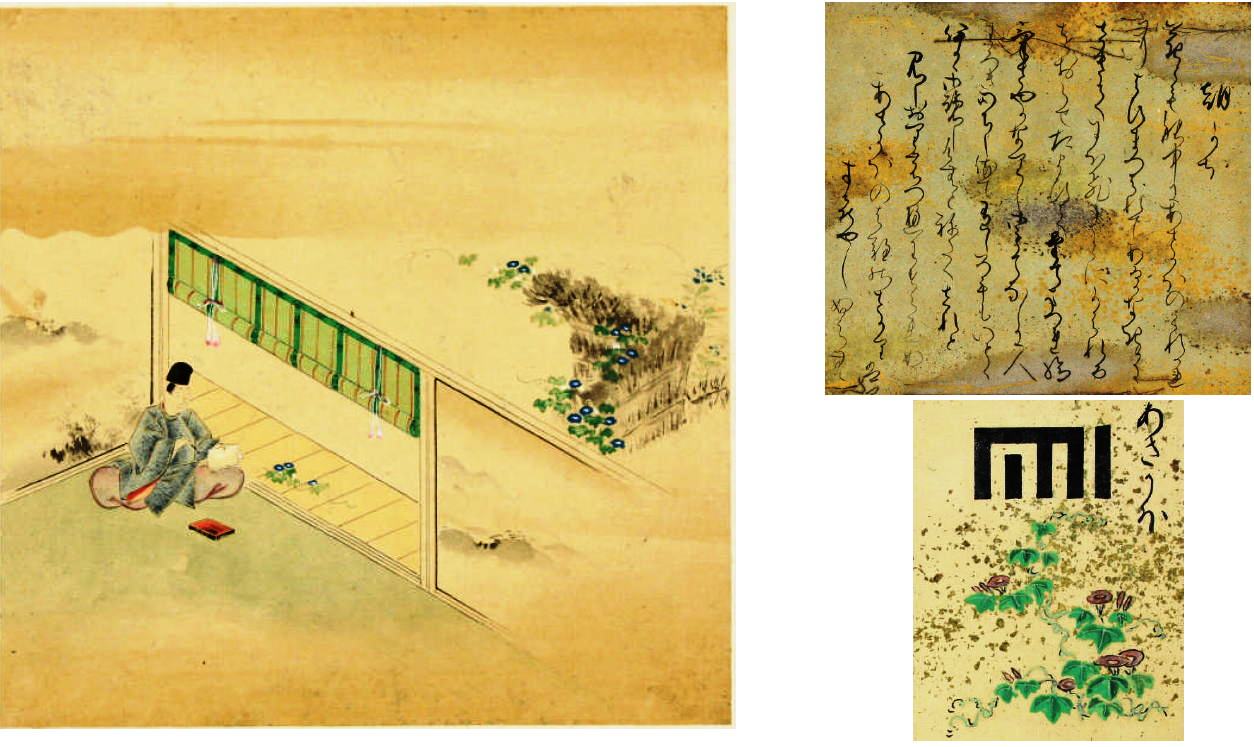

源氏五十四帖の二十の巻「朝顔」

(あらすじ) 光源氏32歳の秋から冬の話。

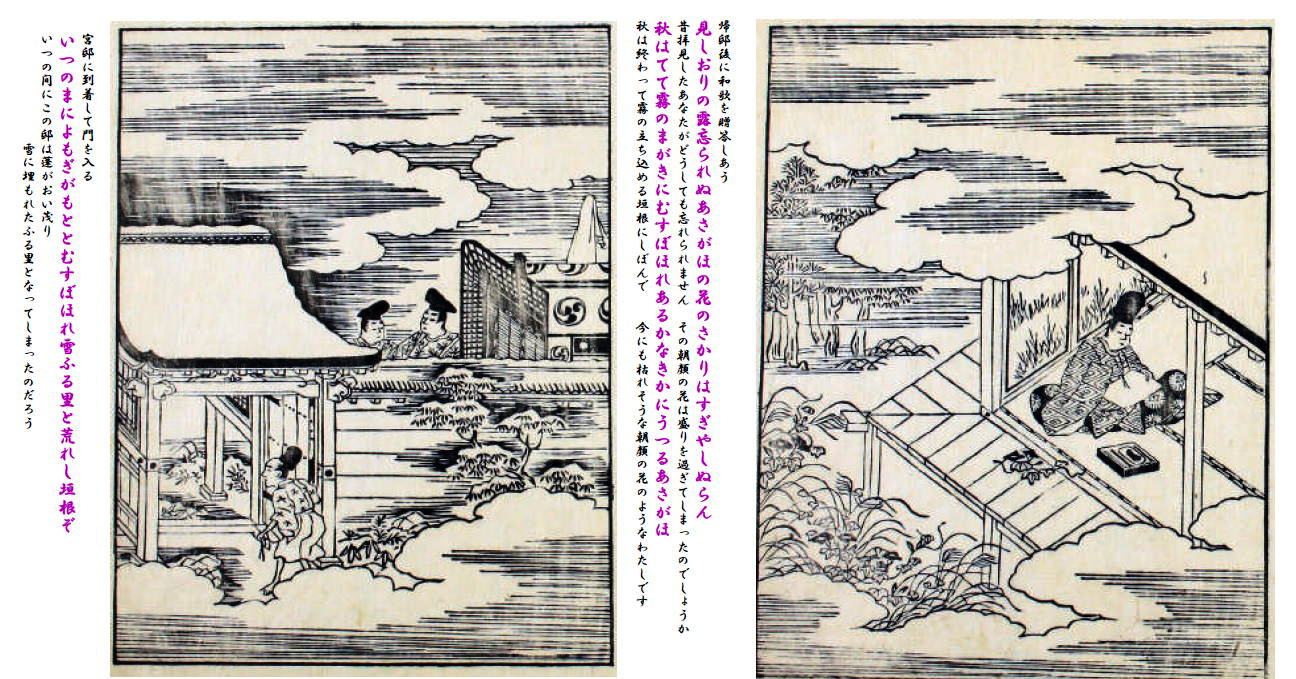

藤壺の死去と同じ頃、源氏の叔父である桃園式部卿宮が死去したので、その娘、朝顔は賀茂斎院を退いて邸にこもっていた。若い頃から朝顔に執着していた源氏は、朝顔と同居する叔母女五の宮の見舞いにかこつけ頻繁に桃園邸を訪ね、紫の上を不安にさせる。朝顔も源氏に好意を抱いていたが、源氏と深い仲になれば、六条御息所と同じく不幸になろうと恐れて源氏を拒んだ。朝顔への思いを諦めた源氏は、雪の夜、紫の上をなぐさめつつ、これまでの女性のことを話して過去を振り返る。その夜源氏の夢に藤壺があらわれ、罪が知れて苦しんでいると言って源氏を恨んだ。翌日、源氏は藤壺のために密かに供養を行い、来世では共にと願った。

朝顔の姫君

桐壺帝の弟・桃園式部卿宮の姫君で、光源氏のいとこにあたる。名前は、源氏からアサガオの花を添えた和歌を贈られたという「帚木」や「朝顔」の逸話からきており、そこから「朝顔の姫君」「朝顔の斎院」「槿姫君」「槿斎院」などの呼び名がある。五十四帖中「帚木」から「若菜」まで登場。

源氏が若い頃から熱をあげていた女君の一人で、高貴の出自のため正妻候補に幾度か名前が挙がり、正妻格の紫の上の立場を脅かした。姫君自身も源氏に好意を寄せているが、源氏の恋愛遍歴と彼と付き合った女君たちの顛末を知るにつけ妻になろうとまでは思わず、源氏の求愛を拒み続けてプラトニックな関係を保ち、折に触れて便りを交わす風流な友情に終始した。朱雀帝時代から斎院を長く続けたため婚期を逃し、そのまま独身を貫き通して出家、物語の表舞台から消える。

明石の中宮は、光源氏と明石の御方との間に生まれた一人娘であり、女御(桐壺の御方、御息所などとも)と呼ばれるようになった彼女は、東宮の篤い寵愛を受け、間もなく御子を懐妊する(数え13歳)。その子が男御子(第一皇子)だったため、明石の入道は満願成就となり、現世を捨て入山する。

その後東宮の即位で第一皇子が新たな東宮に立ち(「若菜下」)、「御法」で中宮となる。紫の上死去の際には、傍らでその最期を看取った。

帝との間に四男一女を産んだ。これらが、後半の宇治十帖に繋がっていきます。

光源氏と紫の上が雪遊びをする童女を眺めている

戻る

戻る

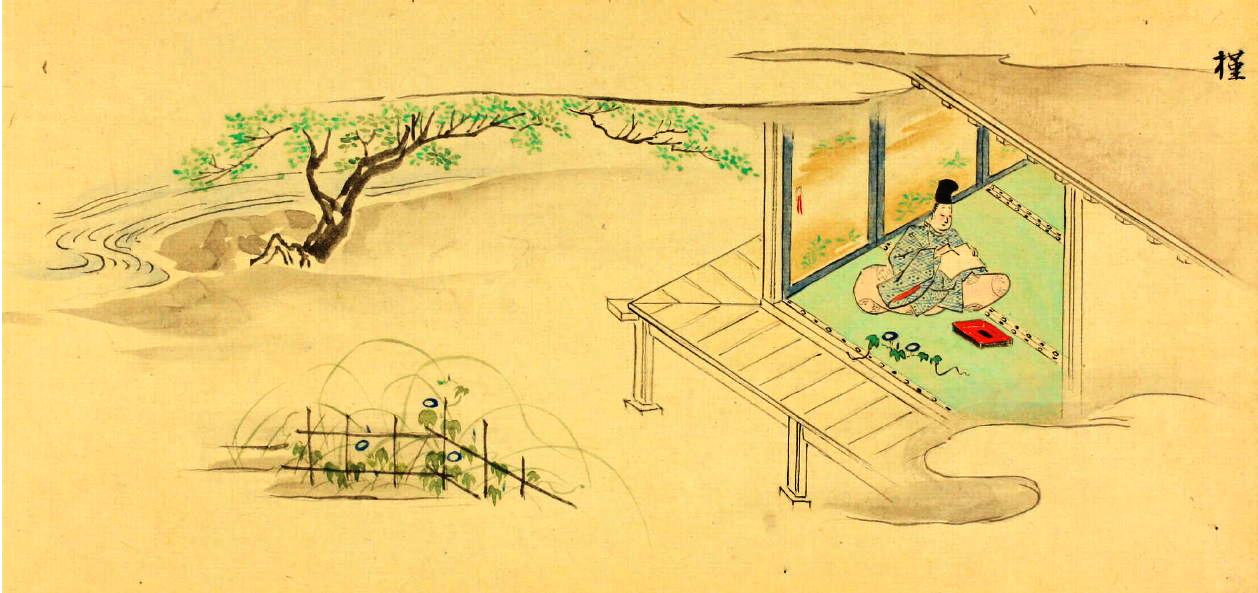

源氏五十四帖の二一の巻「乙女」

(あらすじ) 光源氏33歳の夏から35歳冬の話。

源氏の息子夕霧が、12歳で元服を迎えた。しかし源氏は夕霧を敢えて優遇せず、六位にとどめて大学に入れた。同じ年、源氏の養女斎宮女御が冷泉帝の中宮に立后する。源氏は太政大臣に、右大将(頭中将)は内大臣になった。

立后争いで源氏に敗れた内大臣は、大宮に預けている次女雲居の雁を東宮妃にと期待をかけるが、彼女は共に育った幼馴染の従兄弟・夕霧と密かに恋仲になっていた。これを知った内大臣は激怒し、雲居の雁を自らの邸に引き取り二人の仲を裂いてしまう。傷心の夕霧は、五節の舞姫(藤原惟光の娘)を垣間見、その美しさに惹かれて文を送った。

その後、夕霧は進士の試験に合格、五位の侍従となった。また源氏は六条に四町を占める広大な邸(六条院)を完成させ、秋の町を中宮の里邸とした他、春の町に紫の上、夏の町に花散里、冬の町に明石の御方をそれぞれ迎えた。

源氏「乙女」には、源氏の教育観がである「学問と大和魂」が書かれています。息子である夕霧を大学に入学させる理由を大宮「一院の女三の宮(第三皇

女)で、桐壺帝の同腹の姉妹。光源氏のおばにあたる。左大臣の正室として降嫁し、頭中将と葵の上を産んだ。三条殿に住んだことから、三条の大宮とも呼ばれる。」

に説明する場面で、学問と大和魂とが相互に補完する人間でなれれば、国家の重臣は勤まらないと言っています。

和魂漢才-日本精神の二重構造が明確にされており、源氏物語で言う大和魂は、実際的な活用能力であり、後世の歪曲された好戦的な闘志のみを言うのではない。

これは、紫式部の父親像が反映されているとも言われています。

漢才「=中国の学問・教養」に対する言葉

玉鬘(たまかずら)は

夕顔の遺児玉鬘は母の死後、4歳で乳母一家に伴われて筑紫へ下国し、乳母の夫太宰少弐が死去した後上京できぬまま、既に20歳になっていた。その美貌ゆえ求婚者が多く、中でも有力者である肥後の豪族大夫監の強引な求婚に困り果て、長男の豊後介にはかって船で京に逃げ帰った。しかし京で母夕顔を探す当てもなく、神仏に願掛けし、長谷寺の御利益を頼み参詣の旅に出たが、椿市の宿で偶然、元は夕顔の侍女で今は源氏に仕える右近に再会した。右近の報告に源氏は玉鬘を自分の娘というふれこみで六条院に迎え、花散里を後見に夏の町の西の対に住まわせた。年の暮れ、源氏は紫の上とともに、女性らに贈る正月の晴れ着選びをした。

玉鬘は頭中将と夕顔の間に生まれた娘で、幼名は瑠璃君といった。母夕顔は頭中将の正妻に脅され姿を隠していた時に源氏と出逢い、逢瀬の途中に不慮の死を遂げる。しかし乳母たちにはそのことは知らされず、玉鬘は乳母に連れられて九州へ流れる。そこで美しく成長し、土着の豪族大夫監の熱心な求愛を受けるが、これを拒んで都へ上京。長谷寺参詣の途上で偶然にも夕顔の侍女だった右近に再会、その紹介で源氏の邸宅・六条院に養女として引き取られる事となった。

源氏の弟宮である蛍兵部卿宮をはじめ、髭黒、柏木(実は異母兄弟)など多くの公達から懸想文を贈られる。源氏の放った蛍の光によって蛍宮に姿を見られる場面は有名。「行幸」で裳着をすませ、実父内大臣(頭中将)との対面を果たす。冷泉帝へ尚侍としての入内が決まるが、出仕直前に髭黒と突然結婚。その後髭黒との間に男児(侍従の君)、大君(冷泉院女御)、中君(今上帝尚侍)をもうける。田舎で生い立ちながら母よりも聡明で美しく、出処進退や人への対応の見事なことよと源氏を感心させた(なお「竹河」で玉鬘の後日談が語られる)。

「玉鬘」とは毛髪の美称辞。毛髪は自分の意に反して伸び続ける事から、文学では古来「どうにもならない事」「運命」を象徴する。『源氏物語』に登場する玉鬘も数奇な運命と自らの美しさが引き起こす騒動に翻弄され続けた女性である。また、平安時代には長い髪の美しさは女性の美そのものであった。以上の事から玉鬘は、作者・紫式部が物語に張りめぐらせた伏線の妙を伝える登場人物とも言える。

「初音」(はつね)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第23帖。玉鬘十帖の第2帖。巻名は明石の御方が明石の姫君に送った和歌「年月を松にひかれて経る人に今日鴬の初音聞かせよ」に因む。

江戸時代の教養人の子女は『源氏物語』を「初音」から学んでいった。3代将軍徳川家光の長女千代姫(当時数え3歳)の婚礼調度の一つ、国宝「初音蒔絵調度」は、初音の巻に取材したものである。

(あらすじ) 光源氏36歳の新春の話。

新春を迎えた六条院は、この世の極楽浄土の如く麗らかで素晴らしかった。源氏は春の町で紫の上と歌を詠み交わし、新年を寿いだ。紫の上の下で養育されている明石の姫君に生母明石の御方から贈り物と和歌が届き、源氏は娘との対面も叶わぬ御方を哀れに思う。夕暮れ時、源氏は贈った晴れ着を纏う女君たちの様子を見に花散里と玉鬘、さらに明石の御方を尋ね、その夜は明石の御方の下に泊まった。

二日は臨時客の儀に大勢の公達が訪れ、特に若者たちは噂の玉鬘に皆気も漫ろだった。その後源氏は二条東院の末摘花や空蝉を訪問、女君たちの身の回りに気を配った。また今年は男踏歌があり、玉鬘も紫の上や明石の姫君と共にそれを見物した。

「胡蝶」(こちょう)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第24帖。玉鬘十帖の第3帖。巻名は紫の上と秋好中宮が贈答した和歌「花ぞののこてふをさへや下草に秋まつむしはうとく見るらむ」及び「こてふにもさそはれなまし心にありて八重山吹をへだてざれせば」に因む。

(あらすじ) 光源氏36歳の春から夏の話。

3月20日頃、源氏は春の町で船楽(ふながく)を催し、秋の町からも秋好中宮方の女房たちを招いた。夜も引き続いて管弦や舞が行われ、集まった公卿や親王らも加わった。中でも兵部卿宮(源氏の弟)は玉鬘に求婚する一人で、源氏にぜひにも姫君をと熱心に請うのだった。

翌日、秋の町で中宮による季の御読経が催され、船楽に訪れた公卿たちも引き続いて参列した。紫の上は美々しく装った童たちに持たせた供養の花を贈り、中宮と和歌を贈答した。

夏になり、玉鬘の下へ兵部卿宮、髭黒右大将、柏木らから次々と求婚の文が寄せられた。それらの品定めをしつつ、いつか玉鬘への思慕を押さえがたくなった源氏は、ある夕暮れにとうとう想いを打ち明け側に添い臥してしまう。源氏の自制でそれ以上の行為はなかったものの、世慣れぬ玉鬘は養父からの思わぬ懸想に困惑するばかりだった。

「蛍」(ほたる)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第25帖。玉鬘十帖の第4帖。

(あらすじ) 光源氏36歳の5月の話。

五月雨の頃、兵部卿宮から玉鬘に文が届き、源氏はそれに返事を書かせた。喜び勇んで六条院にやってきた兵部卿宮の前で、源氏は几帳の内に蛍を放ち、その光で玉鬘の姿を浮かび上がらせて見せた。予想以上の美しさに心を奪われた兵部卿宮は想いを和歌で訴えるが、玉鬘はつれなくあしらうだけだった。(この逸話から、兵部卿宮は蛍宮、蛍兵部卿宮等と呼ばれる)

5月5日の節句、玉鬘の下には数多くの薬玉が贈られた。源氏は夏の町で騎射と宴を催し、その晩は花散里のところに泊まった。やがて長雨の季節に入り、物語に熱中する玉鬘に源氏は物語評論を聞かせ、相も変わらず言い寄って玉鬘を困らせていた。その頃玉鬘の実父内大臣も、夢占でかつて夕顔との間にもうけた娘が他人の養女になっているだろうと告げられて、まさか源氏の下にいるとは知らずにその行方を捜していた。

「常夏」(とこなつ)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第26帖。玉鬘十帖の第5帖。巻名は光源氏と玉鬘が常夏の花(撫子)を詠んだ和歌「なでしこのとこなつかしき色を見ばもとの垣根を人や尋ねむ」に因む。

(あらすじ) 光源氏36歳の夏の話。

盛夏の六条院で、釣殿で涼んでいた源氏は夕霧を訪ねてきた内大臣家の子息たちに、最近新しく迎えられた落胤の姫君(近江の君)のことを尋ねる。玉鬘を探していた内大臣だったが、代わりに見つかったという近江の君の芳しからぬ噂を源氏も知っており、夕霧と雲居の雁の仲を許さない不快も手伝って痛烈に皮肉った。二人の不仲を聞いて、いつになったら実父に会えるのか思い悩む板ばさみの玉鬘に、和琴を教えながらますます惹かれる源氏だった。

一方、源氏の皮肉を聞いた内大臣も激怒。雲居の雁のところへ出向いて説教し、またあまりに姫君らしくない近江の君の処遇に思い悩む。そこで長女弘徽殿女御の元に行儀見習いへ出すことを決めたが、女御へ贈られた文も和歌も支離滅裂な出来で、女房たちの失笑を買うのだった。

「篝火」(かがりび)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第27帖。玉鬘十帖の第6帖。巻名は光源氏と玉鬘が交わした贈答歌「篝火にたちそふ恋の煙こそ世には絶えせぬほのほなりけれ」および「行く方なき空に消ちてよ篝火のたよりにたぐふ煙とならば」に因む。

(あらすじ) 光源氏36歳の話。

近頃、内大臣の姫君である近江の君の悪評が世間の噂になっていた。それを耳にした玉鬘は、光源氏に引き取られた自身の幸福をしみじみと感じ、光源氏に心を開いてゆく。

七月初旬、玉鬘のもとを訪れた光源氏は、琴を枕にして彼女と寄り添う。そして己の恋情を庭前に焚かせた篝火にたとえ、歌を詠む。玉鬘は返歌するものの、困惑するばかりであった。

ちょうどそのとき東の対では柏木たちが夕霧と合奏していた。光源氏は彼らを招き、演奏させる。玉鬘に密かな恋心をいだく柏木はその手を緊張させるのだった。

(あらすじ) 光源氏36歳の秋の話。

8月のある日、激しい野分(台風)が都を吹き荒れた。六条院の庭の草花も倒れ、そこへ訪れた夕霧は混乱の中で偶然紫の上の姿を垣間見、その美貌に衝撃を受ける。その後祖母大宮の元へ見舞いに参上してからも、爛漫の桜のような紫の上の艶姿は夕霧の脳裏に焼きついて消えなかった。

野分の去った翌日、源氏は夕霧を連れて、宿下がり中の秋好中宮を始めとする女君たちの見舞いに回った。玉鬘の元を訪れた時、こっそりと覗き見た夕霧は玉鬘の美しさに見とれると共に、親子とは思えない振舞いを見せる源氏に驚き不審に思う。とりどりに花のように美しい女性たちを思って心乱れつつ、雲居の雁へ文を送る夕霧だった。

「行幸」(みゆき)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第29帖。玉鬘十帖の第8帖。巻名は玉鬘と光源氏の歌「うちぎらし朝ぐもりせしみゆきにはさやかに空の光やは見し」および「あかねさす光は空にくもらぬをなどてみゆきに目をきらしけむ」による。

(あらすじ) 光源氏36歳の冬から37歳の2月までの話。

12月、冷泉帝の大原野への行幸が行われ、玉鬘も見物に参加した。初めて実父(内大臣)を見た玉鬘だったが、それ以上に(源氏にそっくりな)冷泉帝の端麗さに見とれる。そんな心中を見透かしたように、源氏は玉鬘に尚侍としての出仕を勧めた。

源氏は玉鬘の裳着を急ぐかたわら、実父・内大臣に腰結いの役を頼むが、玉鬘が実娘とは知らない内大臣は母大宮の病を口実に遠慮する。そこで源氏は自ら大宮の見舞いに参上し、大宮と(後から来た)内大臣に玉鬘の素性を明かした。内大臣も今度は喜んで腰結いを引き受け、裳着当日ようやく親子は対面を果たした。やがて事の次第が世間にも漏れ、近江の君は玉鬘ばかりが誰からも大切にされるのを羨んで、ますます周囲にからかわれた。

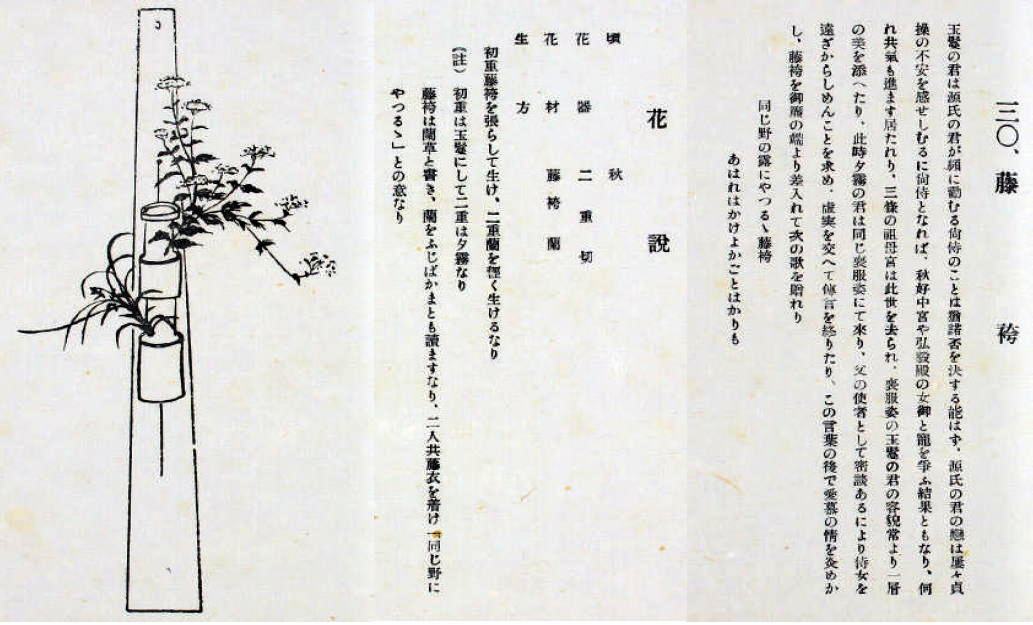

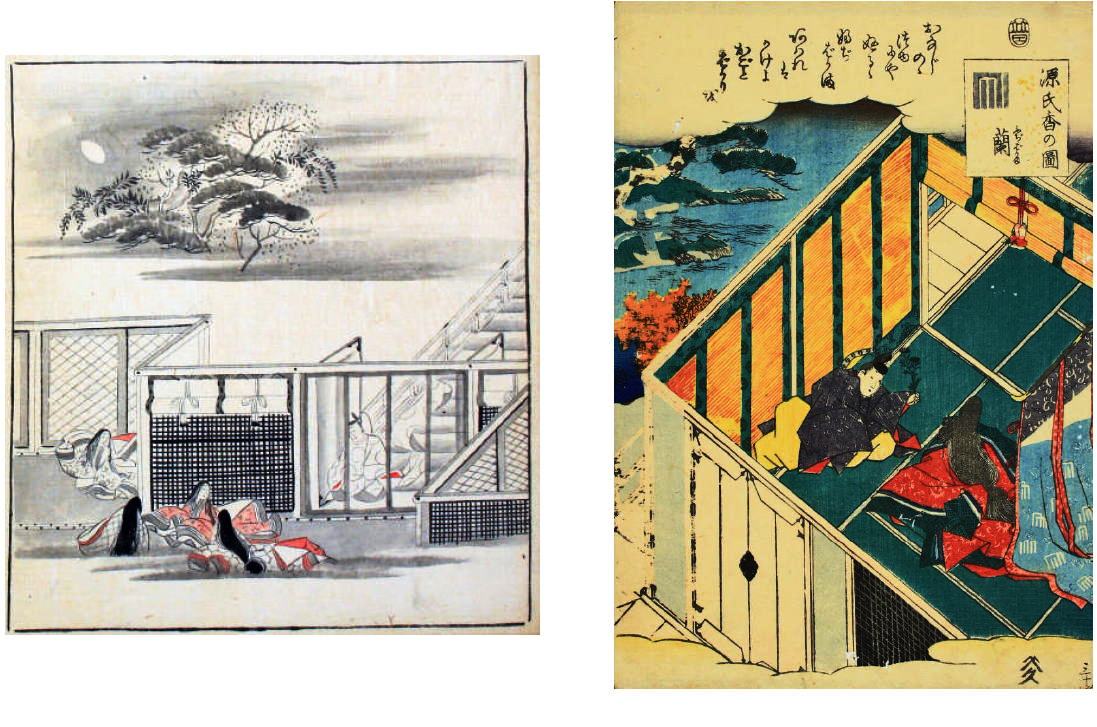

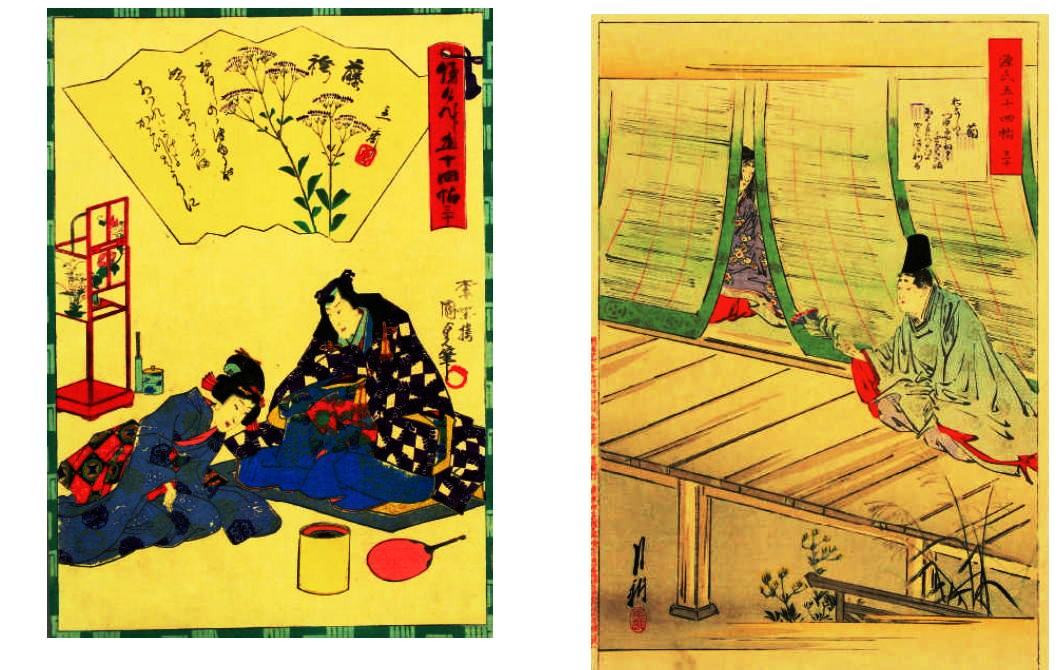

「藤袴」(ふじばかま)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第30帖。玉鬘十帖の第9帖。巻名は夕霧が詠んだ和歌「同じ野の露にやつるる藤袴あはれはかけよかことばかりも」に因む。

(あらすじ) 光源氏37歳の秋の話。

大宮が亡くなり、尚侍に任命された玉鬘は孫として喪に服しながら、出仕を思い悩んでいた。そこへ夕霧が父光源氏の使いで訪れ、従兄弟の縁に事寄せ藤袴の花を差し出しつつ、秘めていた想いを訴えたが、玉鬘は取り合わない。源氏のところに戻った夕霧は、世間では源氏が玉鬘を側室の一人にするつもりだと噂していると言って、その真意を鋭く追求した。

喪が明けて、玉鬘の出仕は10月に決定した。求婚者たちからは諦めきれない文が届き、とりわけ髭黒や蛍兵部卿宮は熱心だった。玉鬘はその中で、蛍兵部卿宮だけに返事を送った。

戻る

戻る

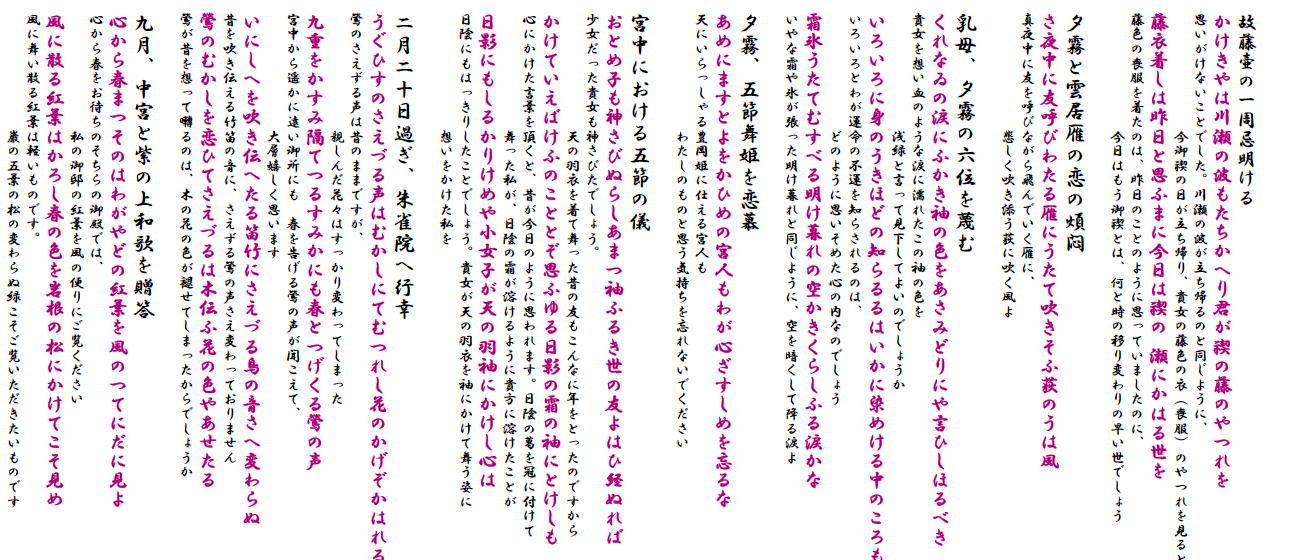

源氏五十四帖の三一の巻「真木柱」から続く