有馬正光様史料提供

本丸へ 古文書館へ

本丸へ 古文書館へ序章:時代の背景と人物

源氏五十四帖 Ⅰに戻る

有馬正光様史料提供

本丸へ 古文書館へ

本丸へ 古文書館へ

序章:時代の背景と人物

源氏五十四帖 Ⅰに戻る

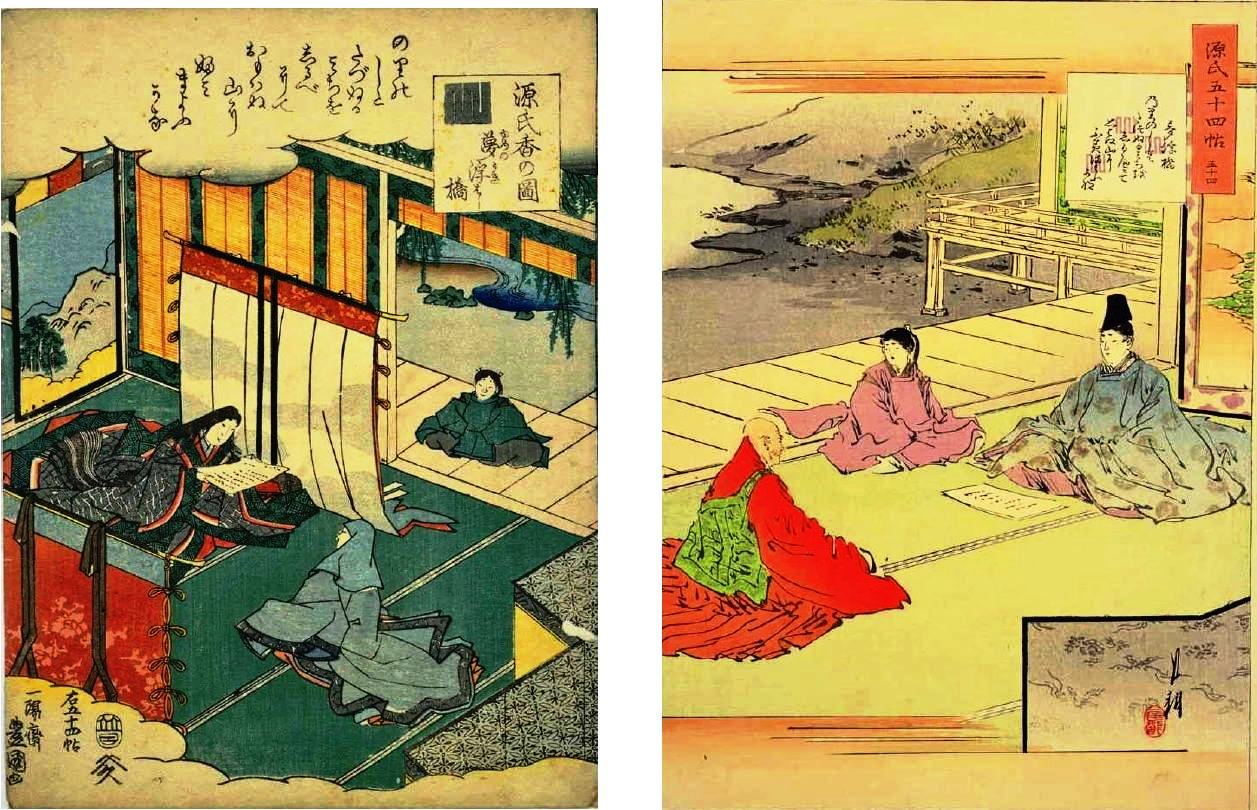

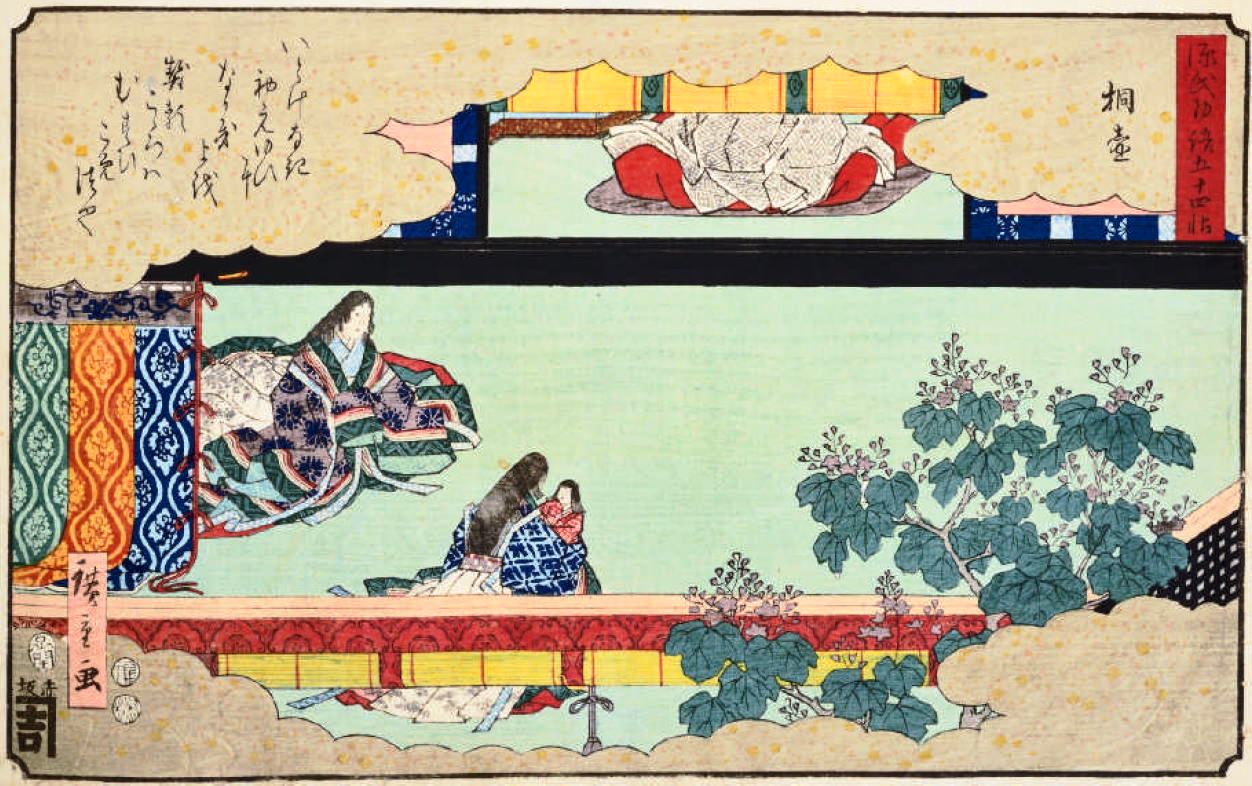

| 1 桐壺 きりつぼ |

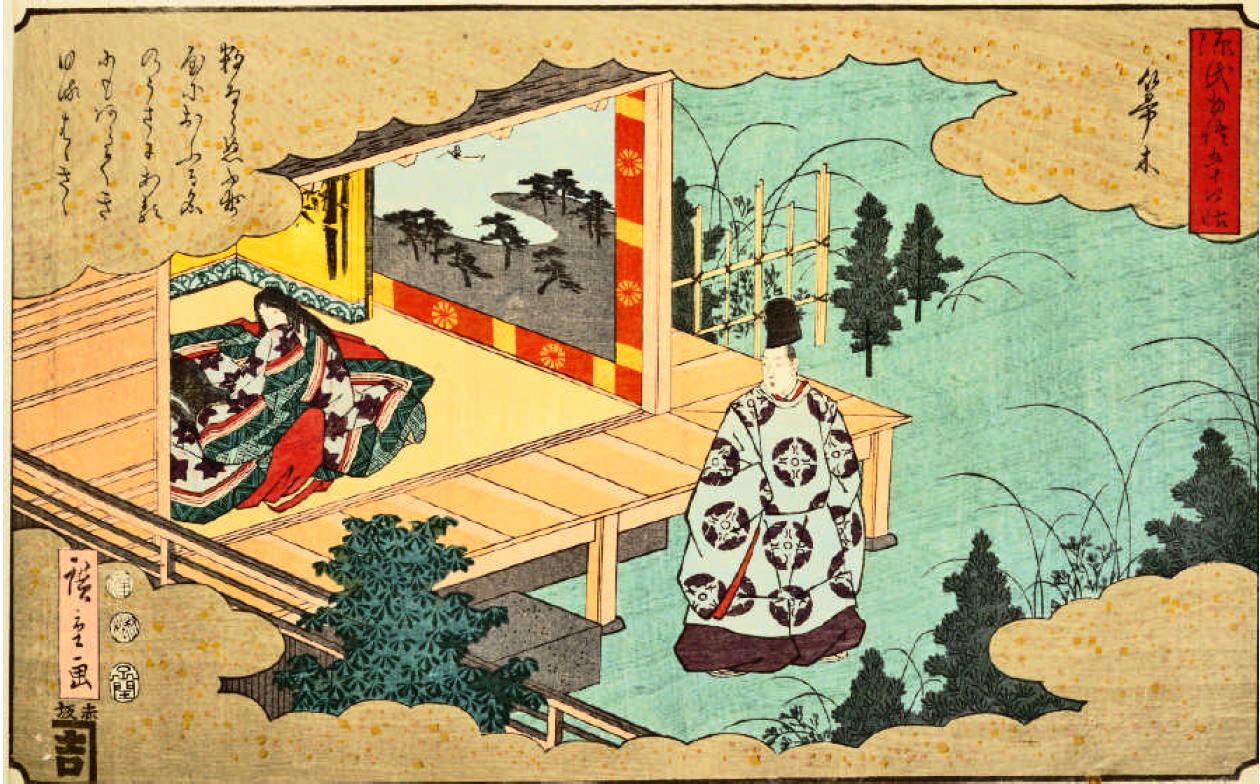

2 帚木 ははきぎ |

3 空蝉 うつせみ |

4 夕顔 ゆうがお |

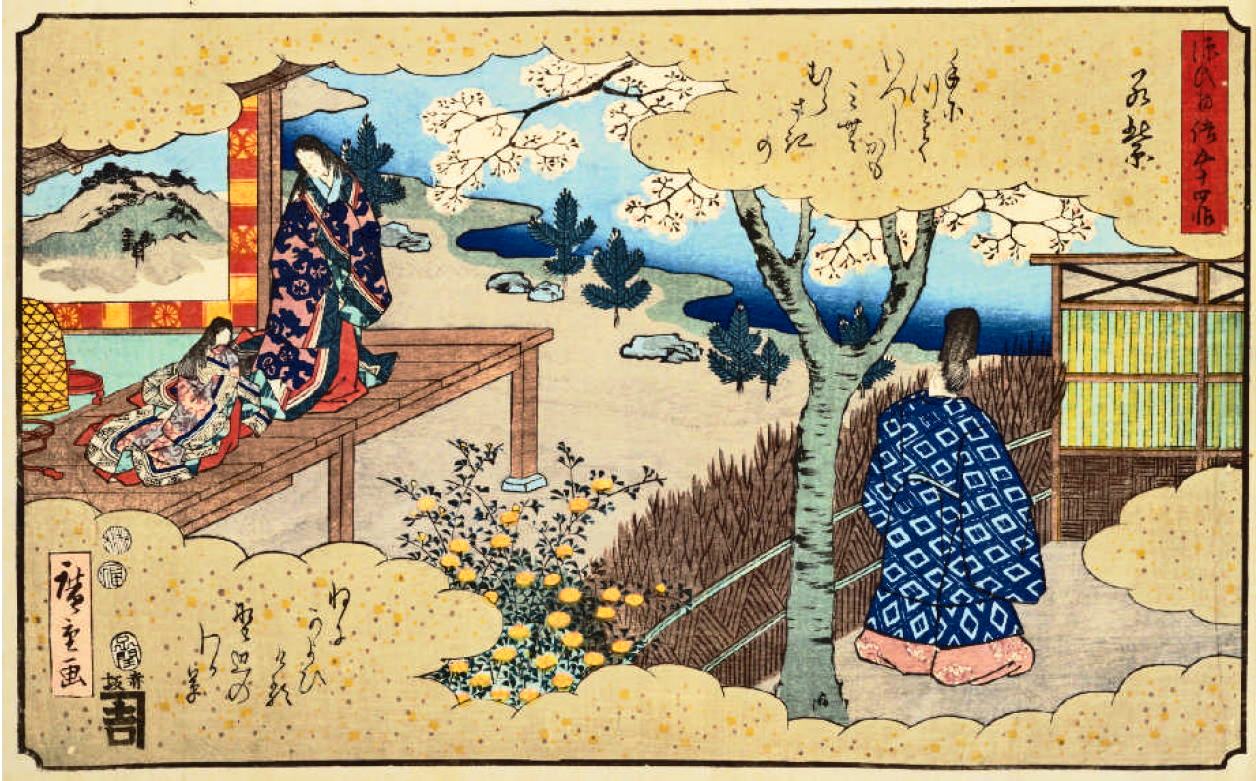

5 若紫 わかむらさき |

6 末摘花 すえつむはな |

7 紅葉賀 もみじのが |

8 花宴 はなのえん |

9 葵 あおい |

10 賢木 さかき |

11

花散里 はなちるさと |

12 須磨 すま |

13 明石 あかし |

14 澪標 みおつくし |

15 蓬生 よもぎう |

16 関屋 せきや |

17 絵合 えあわせ |

18 松風 まつかぜ |

| 19 薄雲 うすぐも |

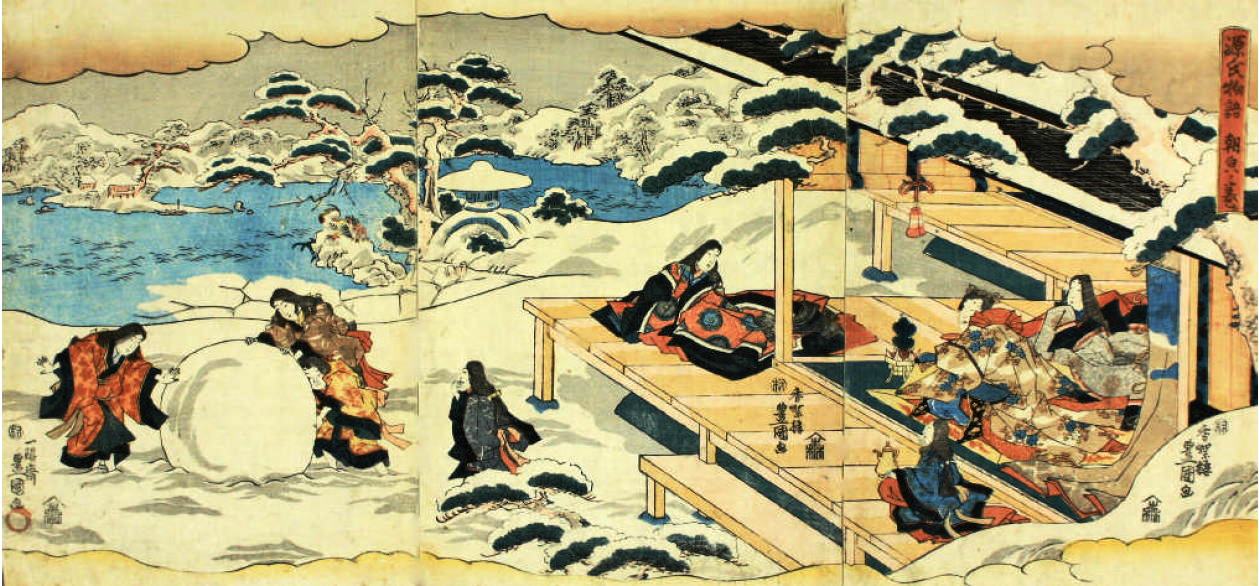

20 朝顔 あさがお |

21 乙女 おとめ |

22 玉鬘 たまかずら |

23 初音 はつね |

24 胡蝶 こちょう |

25 蛍 ほたる |

26 常夏 とこなつ |

27 篝火 かがりび |

28 野分 のわき |

29 行幸 みゆき |

30 藤袴 ふじばかま |

31

真木柱 まきばしら |

32 梅枝 うめがえ |

33 藤裏葉 ふじのうらば |

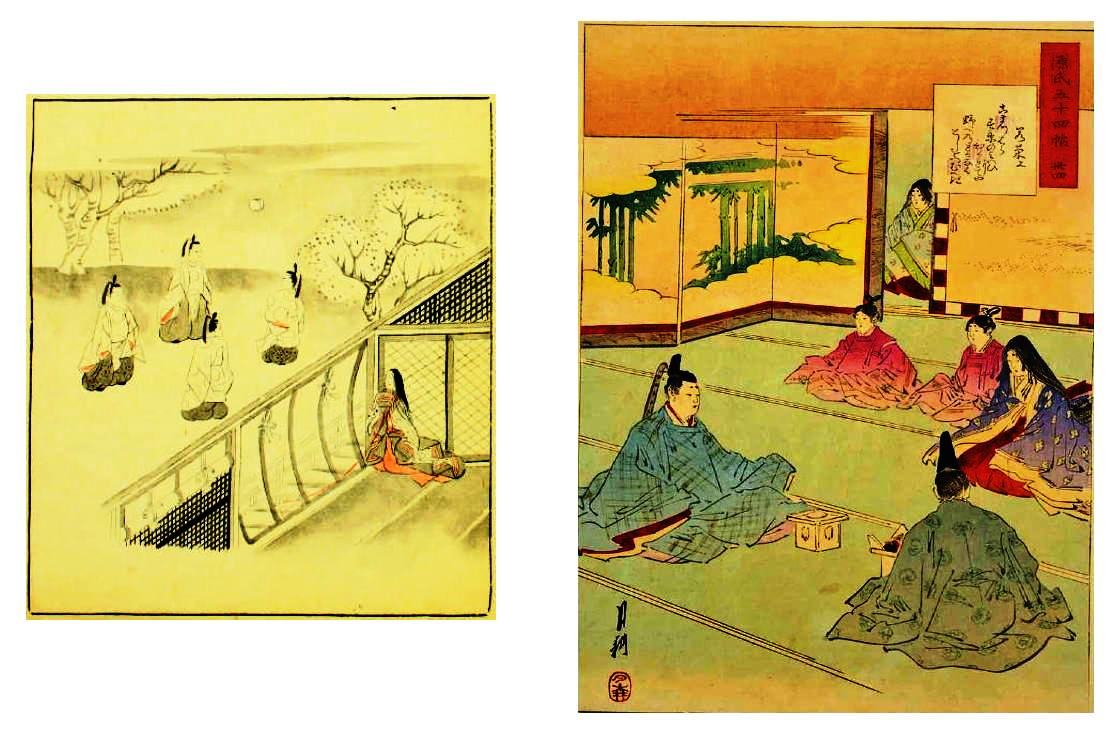

34・ 35若菜 わかな上・下 |

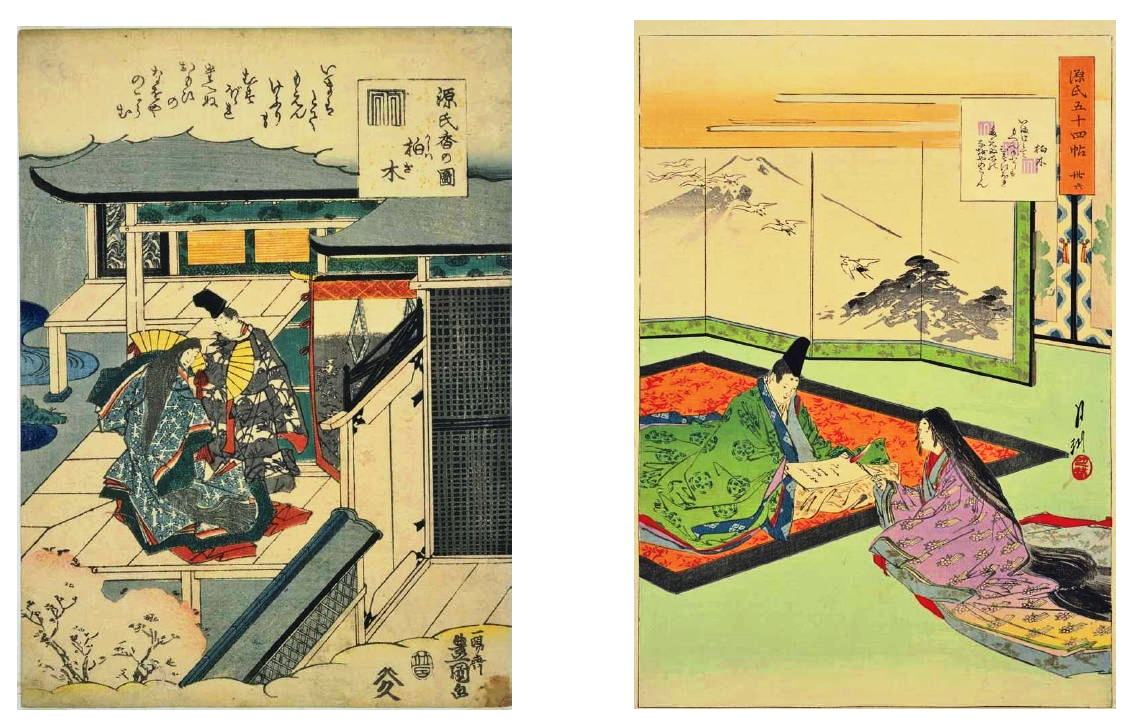

36 柏木 かしわぎ |

37 横笛 よこぶえ |

| 38 鈴虫 すずむし |

39 夕霧 ゆうぎり |

40 御法 みのり |

41 幻 まぼろし |

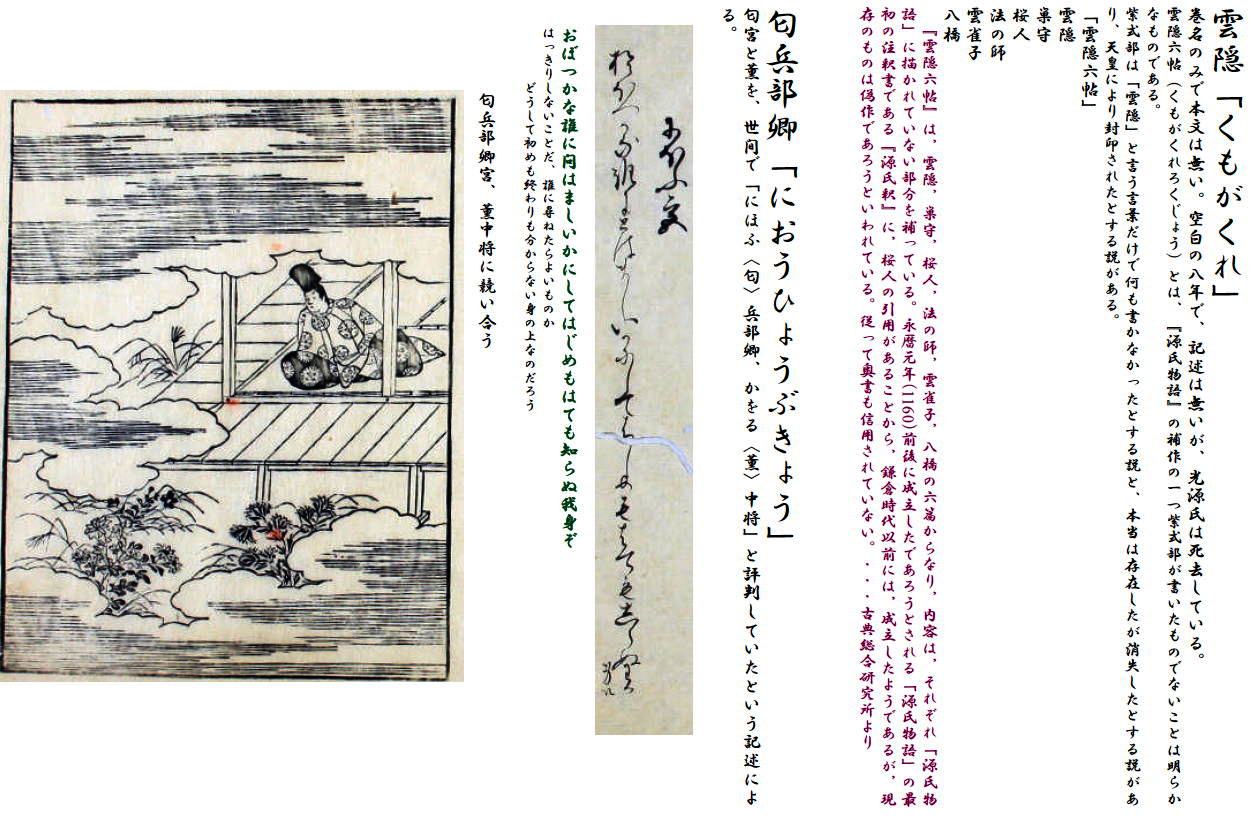

42 雲隠 くもがくれ |

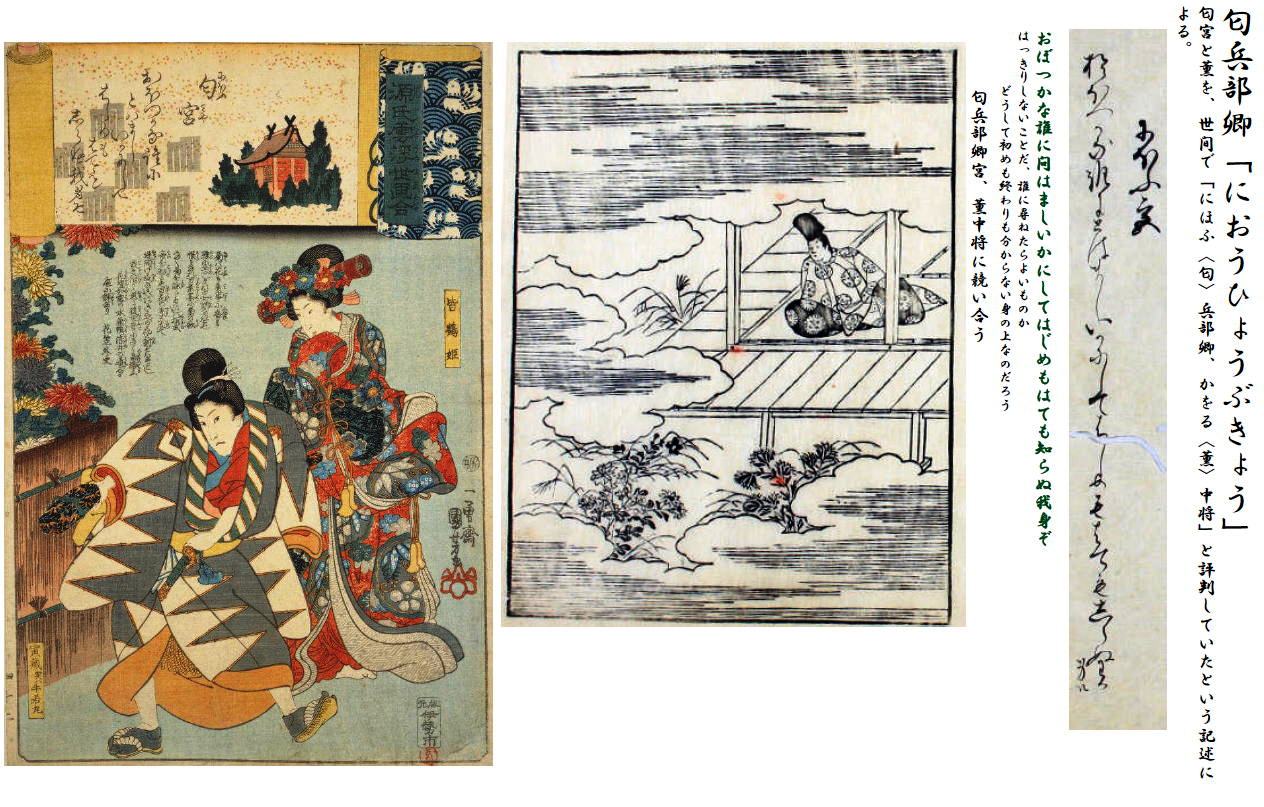

43 匂宮 におうみや |

44 紅梅 こうばい |

45 竹河 たけかわ |

46 橋姫 はしひめ |

47 椎本 しいがもと |

48 総角 あげまき |

49 早蕨 さわらび |

50 宿木 やどりぎ |

51東屋 あずまや |

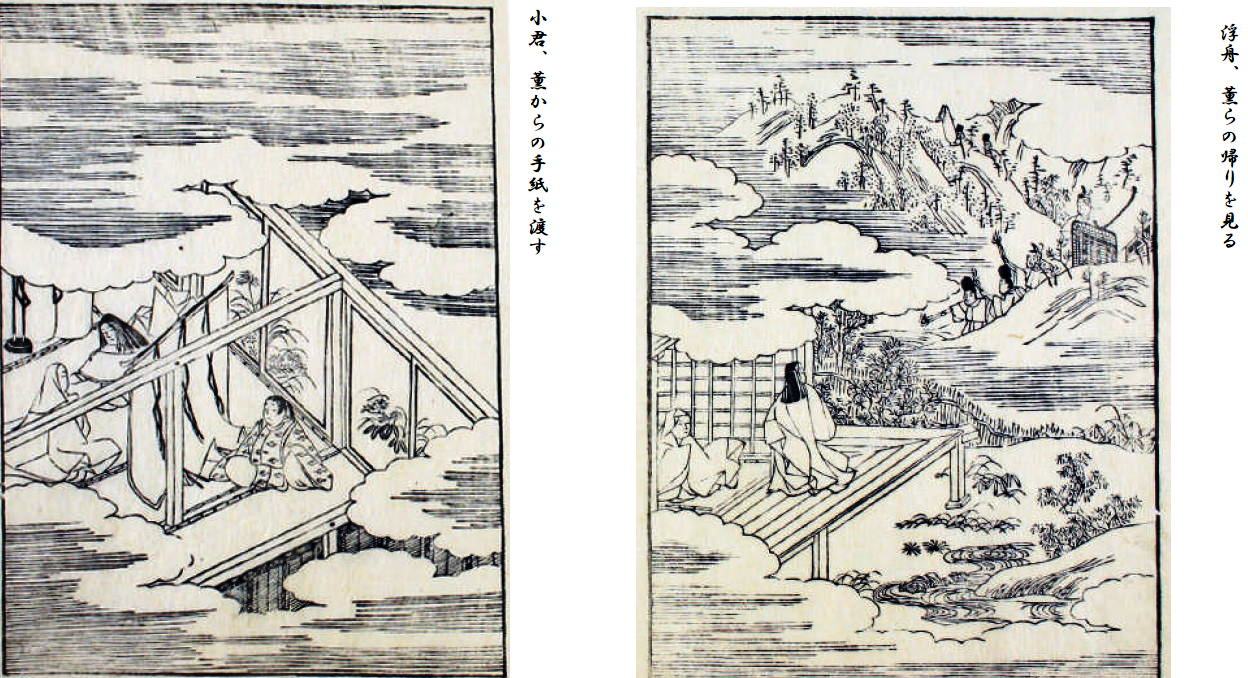

52 浮舟 うきふね |

53 蜻蛉 かげろう |

54 手習 てならい |

55

夢浮橋 ゆめうきはし |

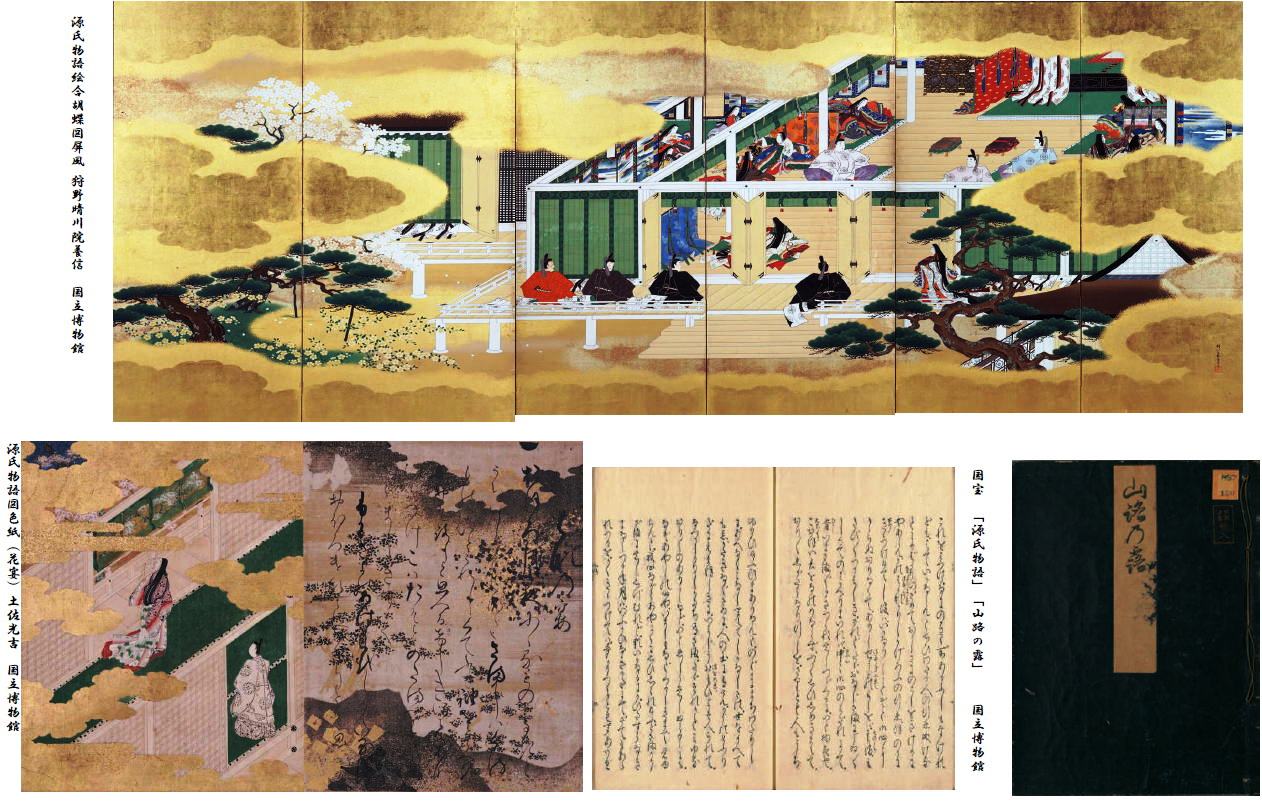

| 山路の露 | 巻末に満足がいかず紫式部以外の第三者が書き足したものがたり。 | ||||||||||||||||

源氏五十四帖 Ⅱ

真木柱(まきばしら)は、

(帖のあらすじ) 光源氏37歳の冬から38歳の初春の話。

尚侍として出仕を控えていた玉鬘だったが、その直前に髭黒が女房の手引きで強引に契りを交わしてしまう。若く美しい玉鬘を得て有頂天の髭黒を、源氏は内心の衝撃を押し隠して丁重に婿としてもてなしたが、無骨で雅さに欠ける髭黒と心ならずも結婚することになった当の玉鬘はすっかりしおれきり、恥ずかしさに源氏とも顔を合わせられない。一方で実父の内大臣は、姉妹の弘徽殿女御と冷泉帝の寵を争うよりはよいとこの縁談を歓迎、源氏の計らいに感謝した。

髭黒はその後玉鬘を迎えるために邸の改築に取り掛かるが、その様子に今はすっかり見捨てられた北の方は絶望し、父親の式部卿宮も実家に戻らせようと考える。髭黒もさすがにそれは世間体も悪いと引き止めたものの、いざ玉鬘のところへ出発しようとした矢先、突然狂乱した北の方に香炉の灰を浴びせられる。この事件で完全に北の方に愛想を尽かした髭黒は玉鬘の下に入り浸り、とうとう業を煮やした式部卿宮は、髭黒の留守の間に北の方と子供たちを迎えにやる。一人髭黒の可愛がっていた娘(真木柱)だけは父の帰りを待つと言い張ったが、別れの歌を邸の柱に残して泣く泣く連れられていった。後でそれを知った髭黒も涙し、宮家を訪れて対面を願ったが、返されたのは息子たちだけだった。

明けて新年、相変わらず塞ぎこんでいる玉鬘に髭黒もようやく出仕を許す気になり、玉鬘は華々しく参内する。早速訪れた冷泉帝は噂以上の玉鬘の美しさに魅了されて熱心に想いを訴え、それに慌てた髭黒は退出をせきたててそのまま玉鬘を自邸へ連れ帰ってしまった。まんまと玉鬘を奪われた源氏は悔しさを噛みしめ、なおも未練がましく幾度か文を送ったが、それも髭黒に隔てられて思うに任せない。やがて玉鬘は男子を出産し、その後は出仕することもなく髭黒の正室として家庭に落ち着いた。

「梅枝」(うめがえ)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第32帖。巻名は宴の席で弁少将(内大臣の次男、後の紅梅大納言)が歌った催馬楽に因む。

(あらすじ) 光源氏39歳の春の話。

東宮の元服に合わせ、源氏も明石の姫君の裳着の支度を急いでいた。源氏は女君たちに薫物の調合を依頼し、自分も寝殿の奥に引きこもって秘伝の香を調合する。雨の少し降った2月10日、蛍兵部卿宮を迎えて薫物合わせの判者をさせる。どの薫物も皆それぞれに素晴らしく、さすがの蛍宮も優劣を定めかねるほどだった。晩になって管弦が催され、美声の弁少将が「梅枝」を歌った。

翌日、明石の姫君の裳着が盛大に行われ、秋好中宮が腰結いをつとめた。東宮も入内を待ちかねていたが、源氏は他の公卿たちが遠慮して娘を後宮に入れることをためらっていると知り、敢えて入内を遅らせる。局は淑景舎(桐壺)と決め、華麗な調度類に加えて優れた名筆の手本を方々に依頼する源氏だった。

そんな華やかな噂を聞きながら、内大臣は雲居の雁の処遇に相変わらず悩んでいた。源氏も夕霧がなかなか身を固めないことを案じており、親として自らの経験を踏まえつつ訓戒し、それとなく他の縁談を勧める。その噂を父の内大臣から聞かされた雲居の雁は衝撃を受け、あっさり忘れられてしまう自分なのだと悲しむ。久しぶりに人の目を忍んで届いた夕霧からの文に、夕霧の冷淡さを恨む返歌をし、心変わりした覚えのない夕霧はどうして雲居の雁がこんなに怒っているのかと考え込む。

「藤裏葉」(ふじのうらば)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第33帖。巻名は内大臣が詠んだ和歌「春日さす藤の裏葉のうらとけて君し思はば我も頼まむ」に因む。

あらすじ 光源氏39歳の話。

夕霧と雲居の雁の恋を無理矢理裂いてから数年、二人の恋愛は世上に知られているし、今更違う相手と娘を結婚させるのは風聞が悪く、夕霧の方からあせって結婚を申し込む様子もなく、内大臣は自分が折れるべきだと考えるようになった。二人の祖母であり、内大臣の母である大宮の法事の席で袖をひいて話しかけてきた内大臣に夕霧は戸惑い、もしや許してもらえるのかと煩悶する一夜を過ごす。

四月、自邸で藤の花の宴を開くという内大臣の口上を持った息子の柏木が、夕霧を迎えにやってくる。緊張している夕霧に源氏は出かけるよう促し、着替え用にと自らの上等な衣服を選び与える。

藤の花の宴で内大臣はかねての仲であった娘の雲居の雁と夕霧の結婚を認める。仲睦まじい夫婦の誕生に、源氏は親心に嬉しく夕霧の辛抱強さを褒めてやる。内大臣も結婚させてみると後宮での競争の多い入内より、立派な婿を迎えた今の結婚の方が幸せだと分かり、心から喜んで夕霧を大切に扱うのだった。

一方、源氏の娘明石の姫君は宮中入りが決まる。養母紫の上は姫に付き添えない事から生き別れた実母明石の君に配慮し、後見役を譲った。明石の君の喜びは大きかった。姫が入内し、入れ違いになった二人の母は初めて対面する。互いに相手の美点を見いだして認め合った二人はこれまでのわだかまりも氷解し、心を通わせるのだった。

秋になり、四十の賀を控えて源氏は准太上天皇の待遇を受け、内大臣が太政大臣に昇任する。十一月、紅葉の六条院へ冷泉帝と朱雀院が揃って行幸し、華やかな宴が催された。かくて、少年の日の高麗人の予言は実現を見、源氏は栄華の絶頂に立ったのである。

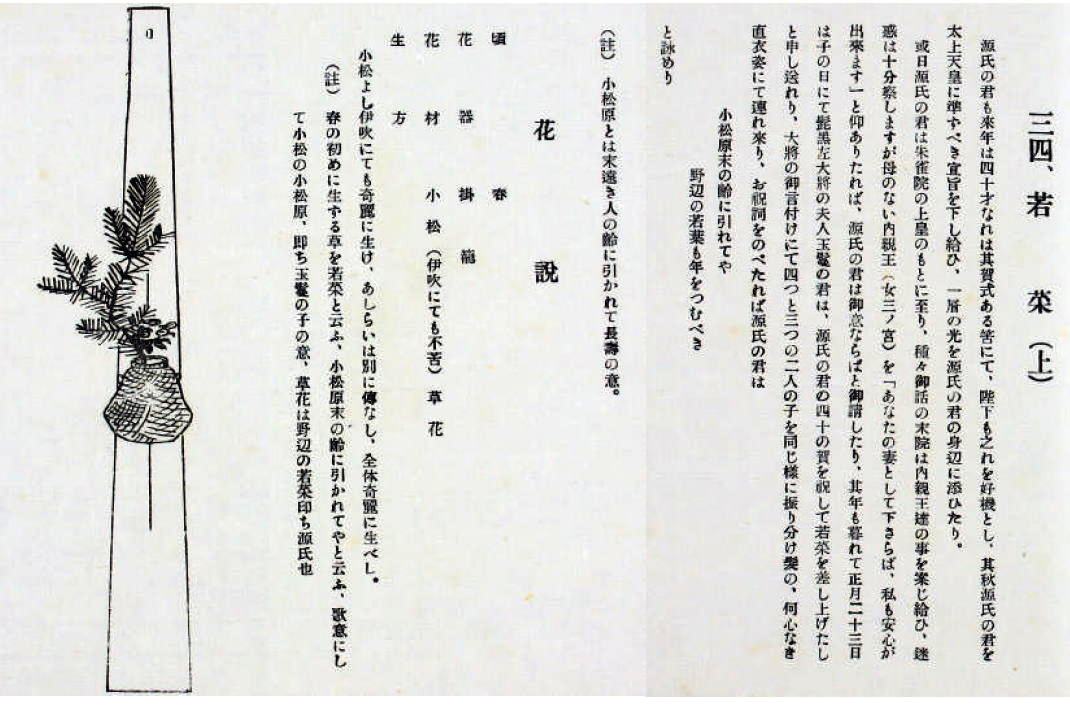

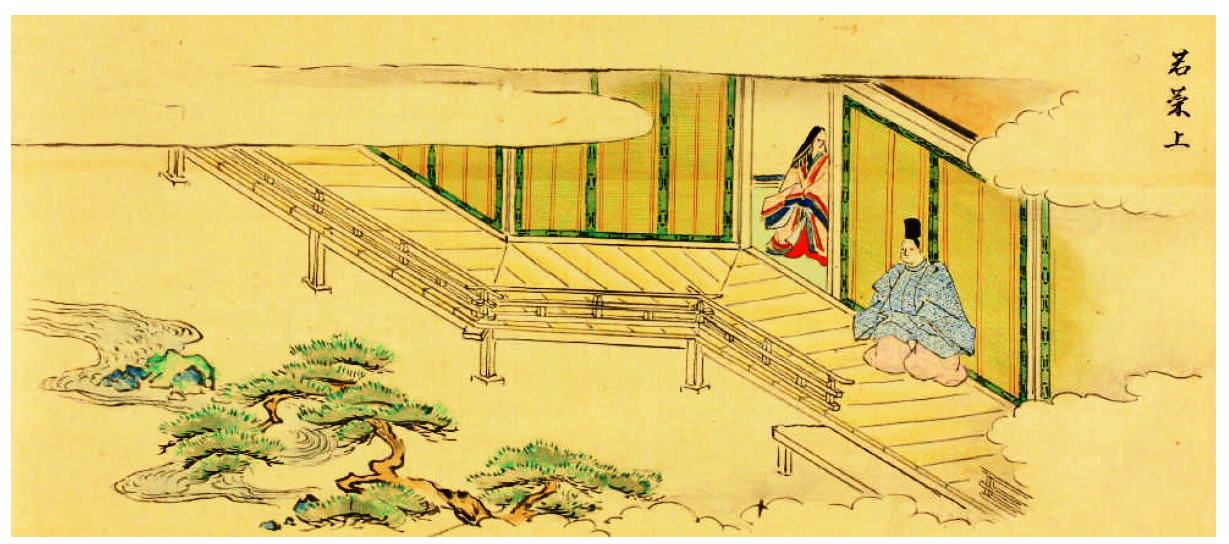

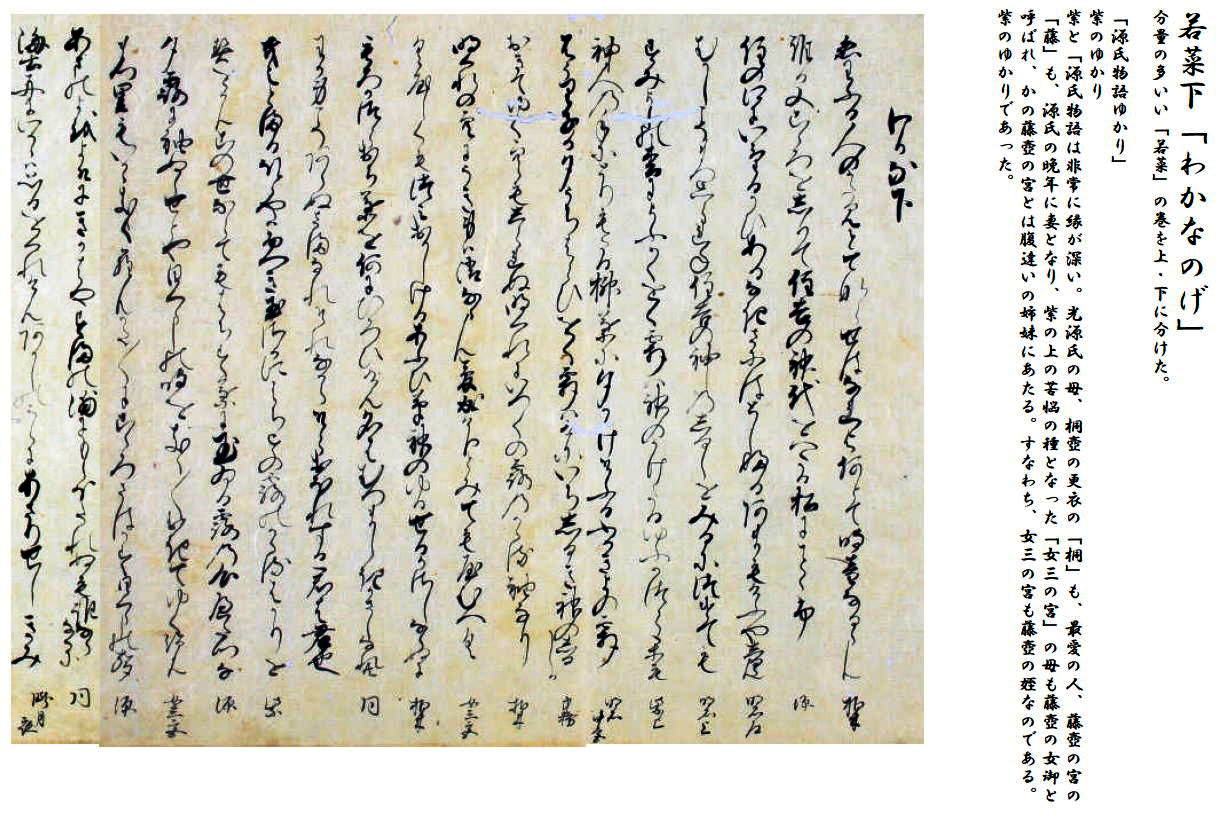

「若菜」(わかな)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第34帖。本巻は源氏物語中最長の巻であり、現在では通常本文の存在しない「雲隠」を除いて「若菜上」(わかなじょう)および「若菜下」(わかな

げ)とし、それぞれ第34帖、第35帖とされていることが多い。

巻名

本巻の巻名は、光源氏の40歳の祝いの席に養女の玉鬘が若菜を差し出したことおよび光源氏の歌「小松原末のよはひに引かれてや野辺の若菜も年をつむべき」に因む。「若菜上」と「若菜下」はそれぞれ「はこ鳥」、「諸葛」の異名を持つ。「はこ鳥」は夕霧の歌「みやま木にねぐらさだむるはこ鳥もいかでか花の色にあくべき」により、「諸葛」は柏木の歌「もろかずら落葉をなにに拾ひけむ名はむつましきかざしなれども」による。「諸葛」は若菜上下両巻全体の異名とされることもある。

(あらすじ)

源氏の兄朱雀院は病気を患い出家しようとするが、後見人の居ない愛娘女三宮の将来が心配で躊躇している。婿選びに思い悩んだ末、朱雀院は源氏に宮を託すことを決心、源氏もそれを承諾してしまった。それまで正妻格として認められてきた紫の上は動揺するが、それを隠して女三宮を源氏の正室として迎える準備をする。

年が明けて二十三日、源氏の四十の賀が盛大に行われる。二月に女三宮が六条院に降嫁したが、女三宮のあまりの幼さに源氏は失望してしまう。また、紫の上は思わぬ展開に悲しみを内に秘めて次第に出家を望むようになっていった。

翌年三月には明石の女御(源氏の娘)が東宮(後の帝)の男御子を出産。人生最大の栄華に喜ぶ明石の御方たちだが、明石入道の消息文を読み涙を流した。

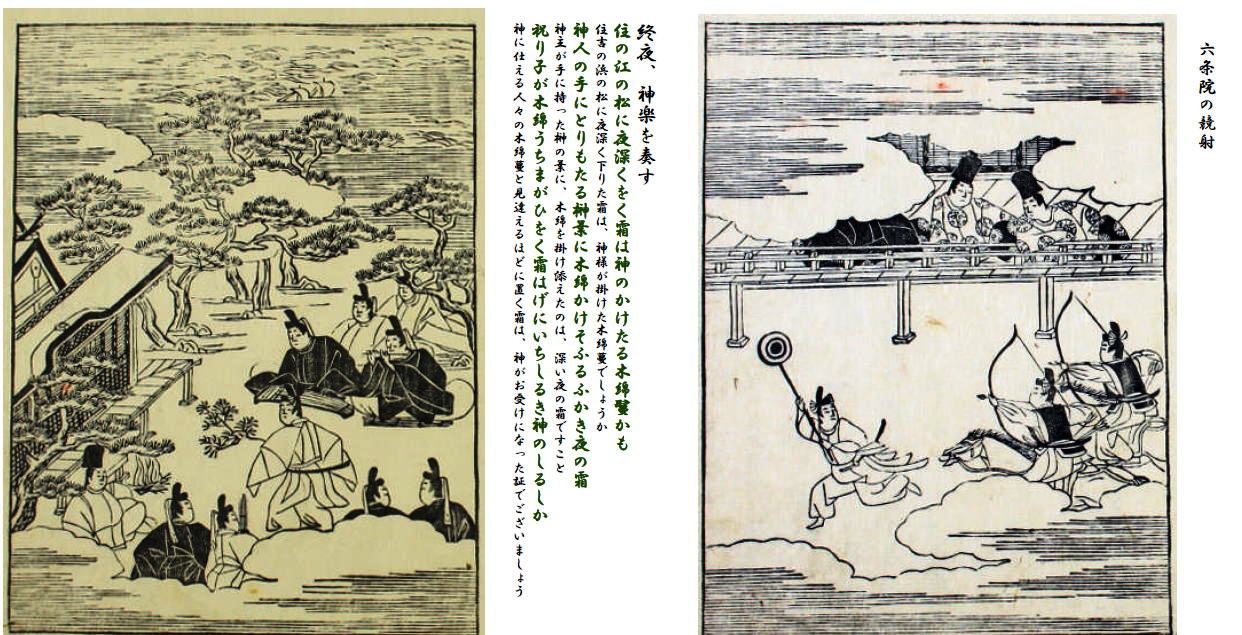

一方、かねて女三宮の降嫁を切望していた柏木(内大臣の息子)は、その後も未練を残していた。三月末、六条院の蹴鞠の催しに訪れた柏木は、飛び出してきた唐猫の仕業で上がった御簾の奥にいる女三宮の姿を垣間見てしまう。それ以降、柏木はますます女三宮への思いを募らせていった。

戻る

戻る

源氏五十四帖の三五の巻「若菜下」

それから4年の年月が経ち、冷泉帝から今上帝へ時代は移る。明石の女御腹の第一皇子が東宮に立った。

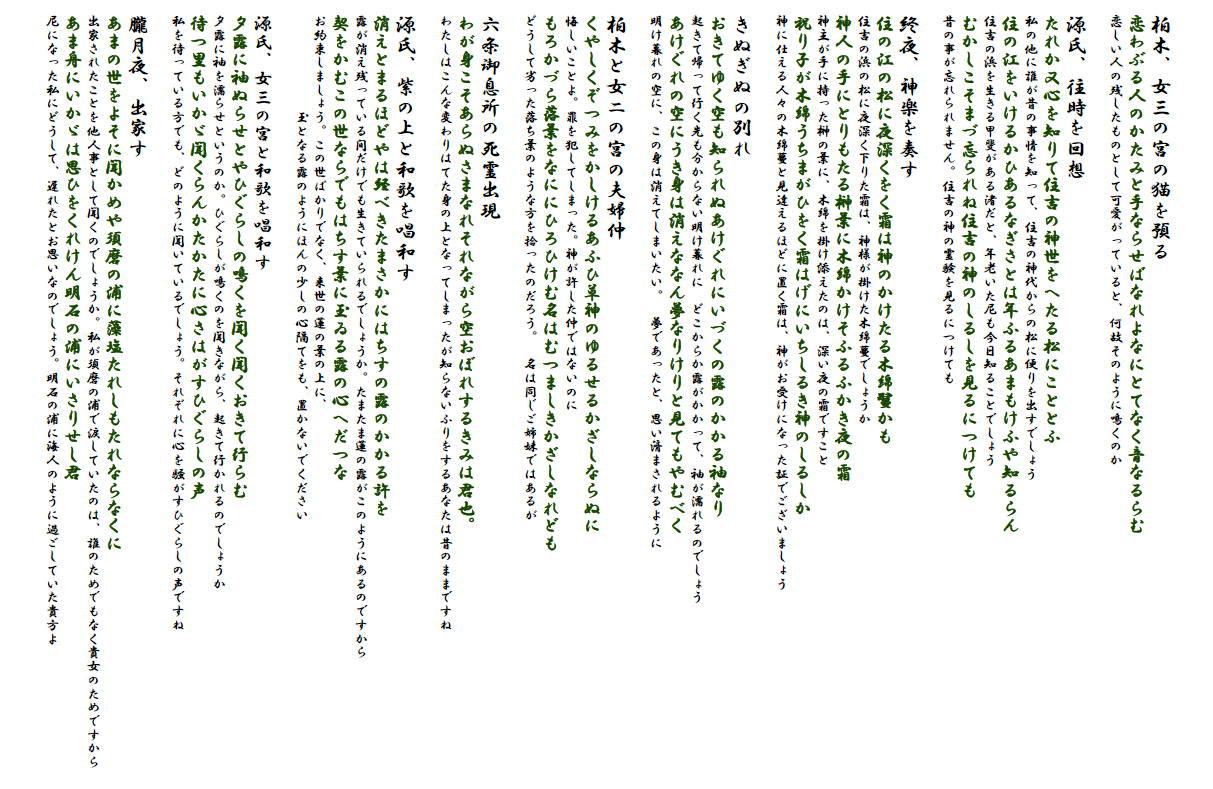

翌年の朱雀院の五十の賀に向け、源氏は女三宮に琴を教える。年が明け正月に六条院で華やかな女楽が催され、女三宮、紫の上、明石の女御、明石の御方が揃って見事な演奏を披露したが、その晩に37歳の厄年だった紫の上が突然倒れる。病状は好転せず、源氏は紫の上と共に二条院に移って看病に付き添った。

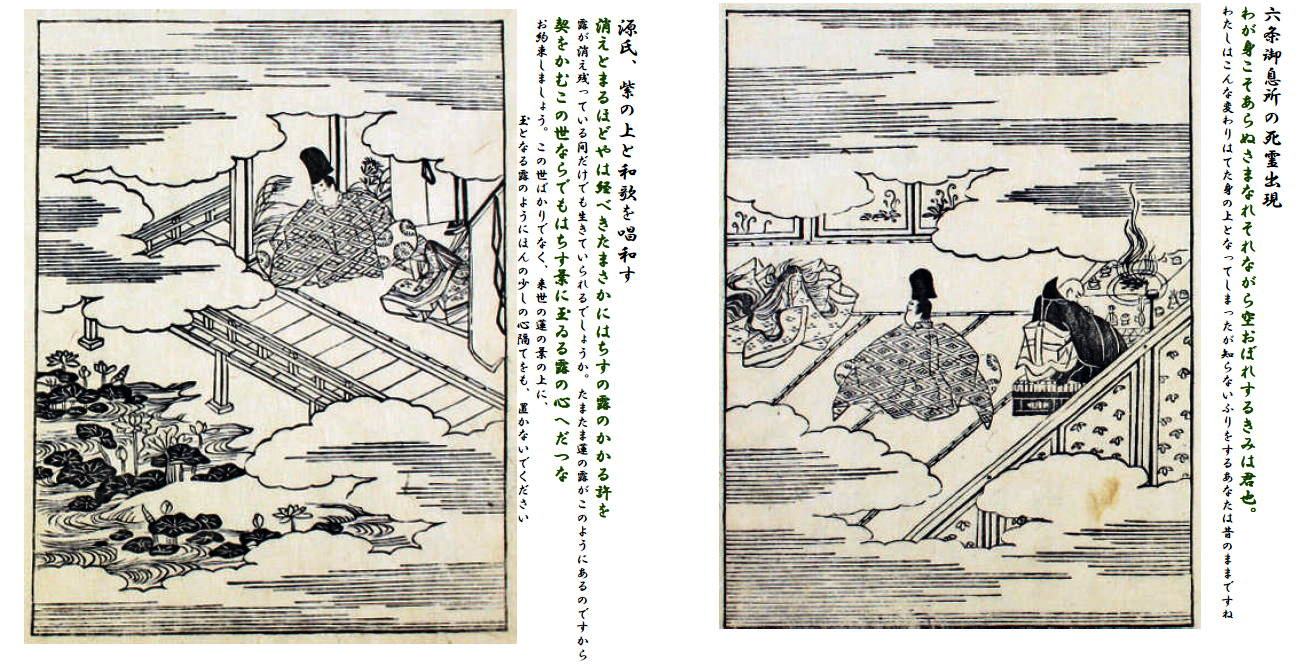

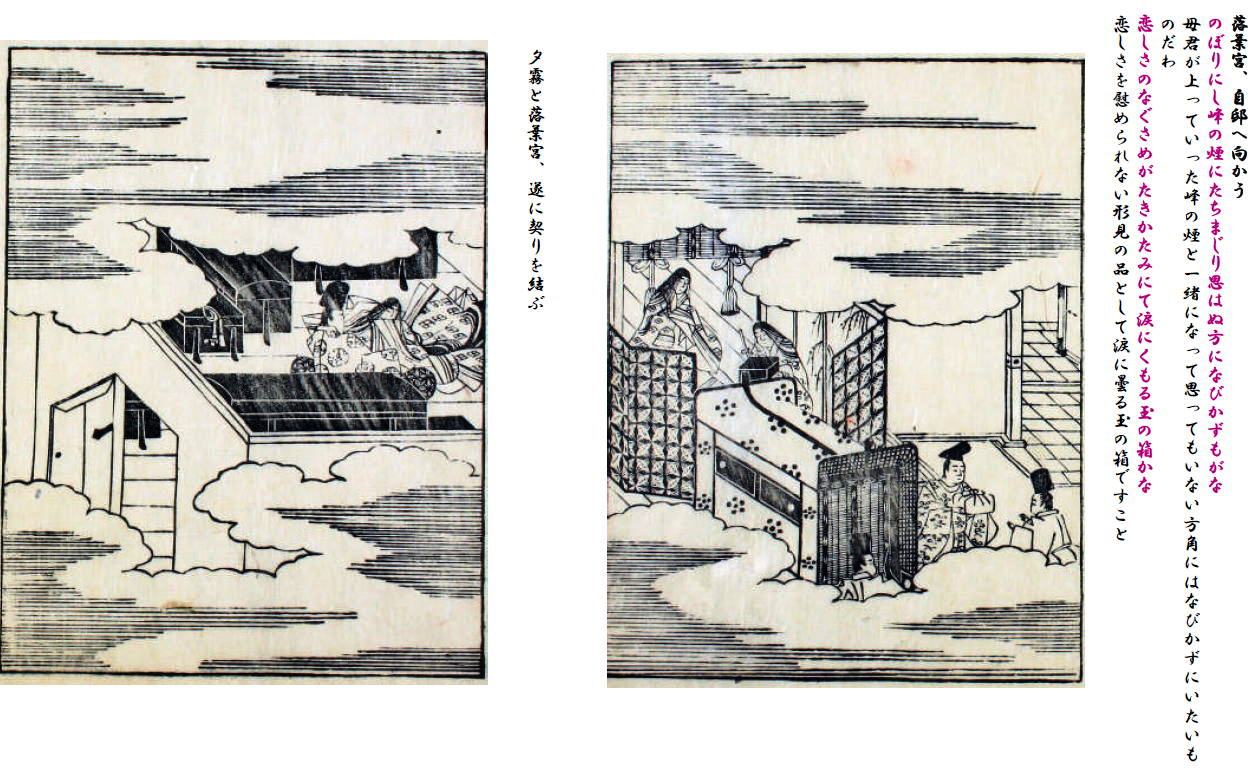

一方、柏木は女三宮の姉女二宮(落葉の宮)と結婚するが満足できず、源氏が紫の上につきっきりで手薄になっていた隙をついて、乳母子の小侍従の手引きで女三宮と密通した。その直後、紫の上が一度は絶命したがかろうじて蘇生、その際に六条御息所の死霊が現れて源氏を戦慄させた。

後日、女三宮が懐妊。紫の上の病状も小康状態になった夏の末頃、見舞いにやって来た源氏は偶然柏木からの恋文を見つけ、事の真相に気付く。柏木もそのことを知らされ罪におののき、さらに六条院で行われた試楽の際、源氏に痛烈な皮肉を言われて病に臥した。

朱雀院の五十の賀は、暮れも押し迫った十二月の二十五日に行われた。

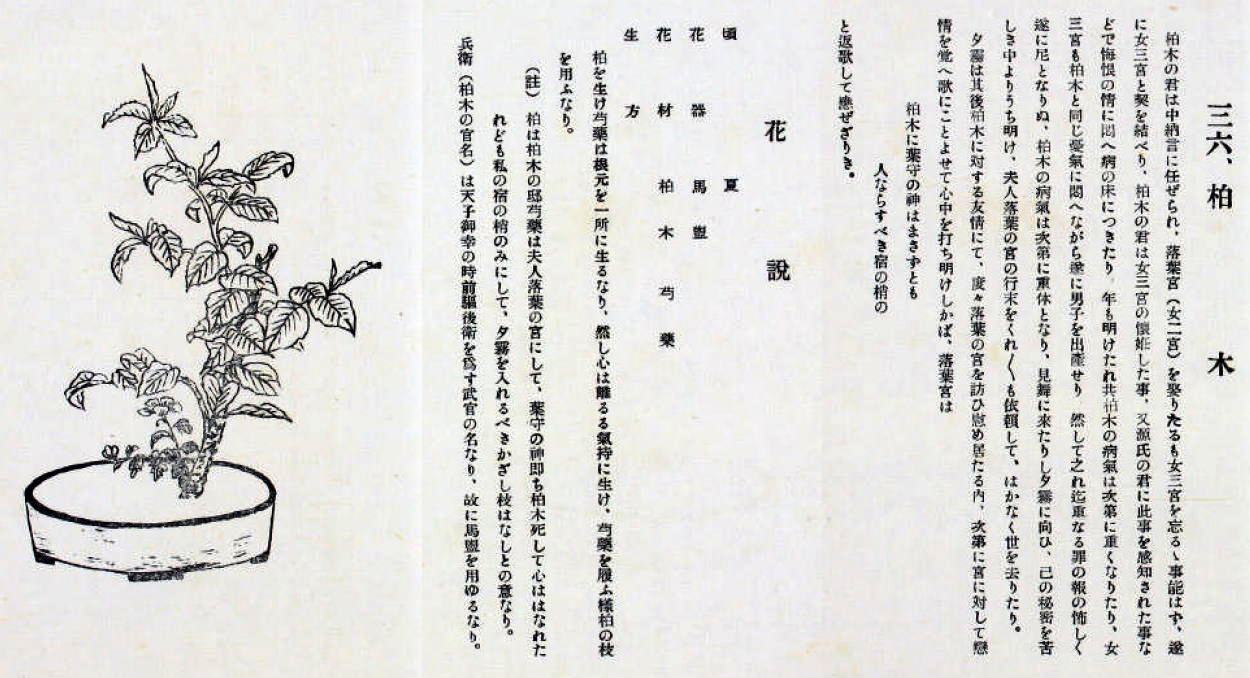

柏木(かしわぎ)は、

(あらすじ) 光源氏の48歳一月から四月までの話。

病床に伏した柏木はこれまでと覚悟し、女三宮に文を送る。小侍従にせかされて女三宮もしかたなく返事を書き、柏木は涙にむせんだ。その後女三宮は無事男子(薫)を出産したもののすっかり弱り切り、心配して密かに訪れた朱雀院に出家を願った。傍らで見守っていた源氏も今さらながら慌てて引き留めようとしたが、女三宮の決意は固く、その宵のうちに朱雀院の手で髪を下ろしてしまった。

女三宮の出家を知った柏木は絶望、両親や兄弟たちに後のことを託し、離れ離れの妻落葉の宮も涙に暮れる。夕霧が心配して見舞いにやってくると、柏木はそれとなく源氏の不興を買ったことを告げて、夕霧からとりなしてほしいと頼んだ。兄弟たちも皆悲しむ中で柏木はとうとう死去、とりわけ両親の嘆きは激しく、伝え聞いた女三宮も憐れに思って泣いた。

三月に薫の五十日の祝いが催され、薫を抱き上げた源氏はその容姿の美しさに柏木の面影を見て、さすがに怒りも失せ涙した。一方夕霧は事の真相を気にしながら、柏木の遺言を守って未亡人となった落葉宮の元へ訪問を重ね、そのゆかしい暮らしぶりに次第に心惹かれていった。

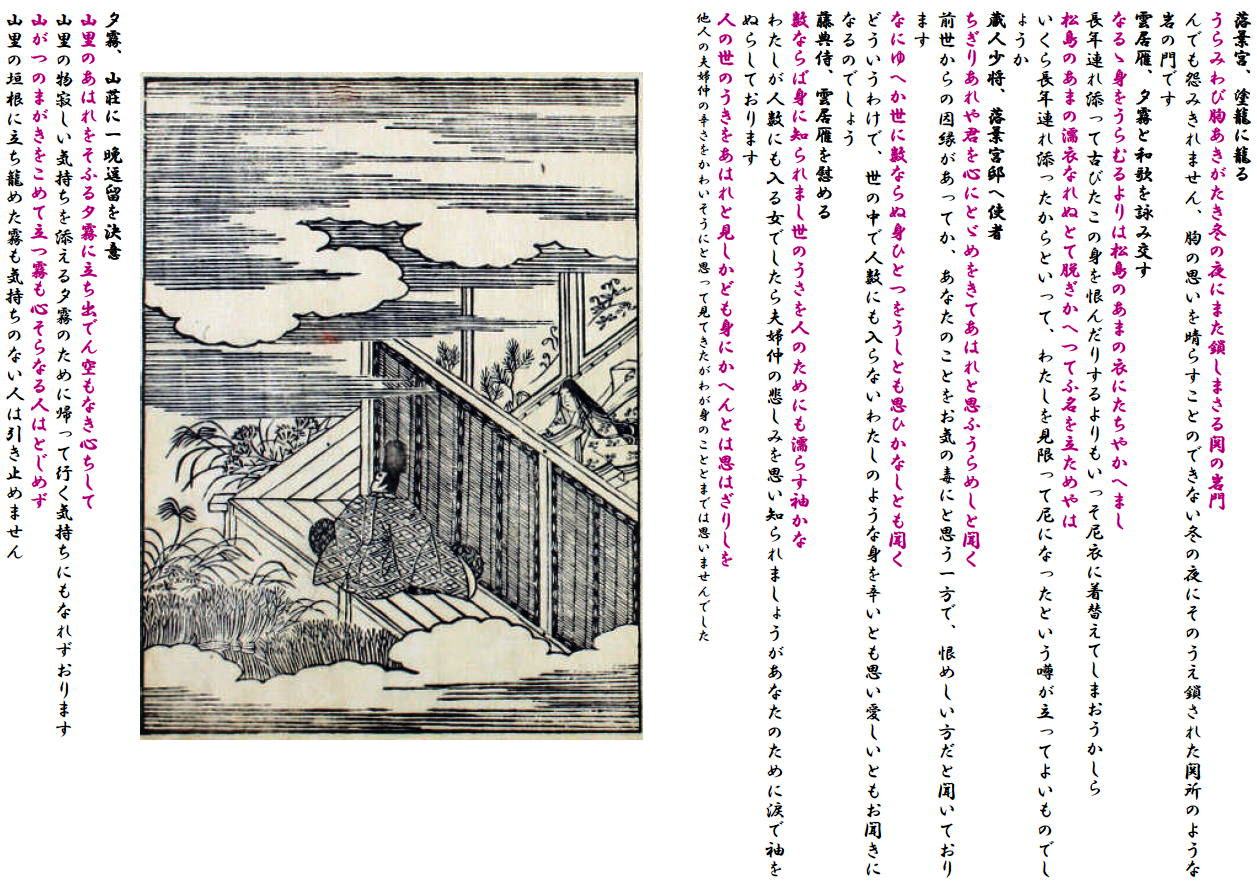

源氏五十四帖の三九の巻「夕霧」

夕霧(ゆうぎり)は、

(あらすじ) 光源氏50歳、夕霧29歳の八月中旬から冬にかけての話。

柏木の未亡人落葉の宮は、母一条御息所の病気加持のために小野の山荘に移っていた。宮に恋心を募らせていた夕霧は、八月の中ごろに御息所の見舞いを口実に小野を訪れる。折からの霧にかこつけて宮に宿を求めた夕霧は、拒み続ける宮の傍らで積年の思いを訴え続けるが、思いはかなわぬままに夜は明ける。

祈祷の律師から夕霧が宮の元で一夜を明かし朝帰りしたと聞き驚いた御息所は、真情を確かめるべく病をおして夕霧に文を送るが、それを北の方の雲居の雁が取り上げ隠してしまう。夕霧の返事は遅れに遅れ、御息所は心労のあまり急死してしまう。突然の訃報を受け夕霧は葬儀全般の世話をするが、落葉の宮は母の死は彼のせいと恨み心を開こうとはしなかった。

落葉の宮はこのまま山荘に残り出家したいと思ったが、父朱雀院の反対にあい、夕霧によって強引に本邸の一条宮に連れ戻された。世間では二人の仲は既に公然のものとなっており、その状況に宮は戸惑う。

夕霧は養母の花散里から事情を聞かれるが、帰宅後嫉妬に狂った雲居の雁と夫婦喧嘩をしてしまう。何とか雲居の雁をなだめて落葉の宮の邸へ通っても、宮は塗籠(ぬりごめ)に閉じこもって出てこようとしない。結局強引に逢瀬を遂げて既成事実を作ってしまう。

翌朝夕霧が邸に帰ると、雲居の雁は主に娘と幼い子数人を連れて実家の致仕大臣邸に帰ってしまっていて、連れ戻しに行っても取り合おうとしない。一方落葉の宮は亡き夫の父致仕大臣に責められ、夕霧の妾の藤典侍も雲居の雁の味方で、一人途方にくれるのだった。

人物の夕霧

光源氏の長男(実は異母兄冷泉帝がいるが、夕霧自身は知らない)。母は葵の上。頭中将の甥で、その子達(柏木、雲居の雁等)とは従兄弟にあたる。夢占いから太政大臣になることを約束されている。源氏譲りの美貌に恵まれた貴公子である一方、漢学に優れた優秀な官吏であり、また実直で恋愛には不器用なことから、「好き者」の父に対し終始「まめ人」として語られている。五十四帖のうち「葵」から「蜻蛉」まで登場。

生まれてすぐに母を亡くし(「葵」)、祖母の大宮の邸で育てられる。大宮邸には内大臣(頭中将)の娘の雲居の雁もひきとられており、二人は筒井筒の恋を育んでいた(もっとも「少女」では既に「いかなる御仲らひにかありけむ」と二人の深い関係を暗示するような文もある)。しかし夕霧が12歳で元服したころ、源氏が彼を大学寮に入れ学問を習得させようと二条の東の院に夕霧を移し、なかなか大宮邸へ通えなくなる。さらに雲居の雁を東宮妃にしようと目論んでいた内大臣が夕霧との恋仲を知り激怒、雲居の雁を自邸へ引き取って二人を引き離した。傷心の夕霧を、源氏は花散里に託して彼の養母とした。

その後も雲居雁とは密かに文を交わし続けること六年、とうとう内大臣が折れて二人の結婚を認めた(「藤裏葉」)。

結婚後の夫婦仲は円満で子も多く、雲居の雁以外の夫人は妾の藤典侍(源氏の側近惟光の娘)の一人だけという一夫多妻制の当時では珍しい生真面目さだった。しかし親友柏木の没後、未亡人の落葉の宮に執心するようになり、怒った雲居の雁に別居されるという騒動を起こす(「夕霧」)。なかば強引に落葉の宮と結婚した後は、毎月夜毎十五日ずつ均等に雲居の雁と落葉の宮に通い、また落葉の宮を六条院の夏の町に移して藤典侍腹の六の君を養女とした(「匂宮」)。

弟薫の出生の秘密にも、柏木や源氏の様子などからうすうす勘付いてはいたが、それ以上追求することはなく終生兄として庇護し、一時は六の君の婿にとも考えた。

また、源氏は自分が過去に起こした過ちを繰り返させないために、息子の夕霧には容貌の劣る花散里以外の妻たちと親しく会わせたことはなかった。しかし一度だけ紫の上の顔を垣間見た際(「野分」)、その美貌は衝撃的に彼の心に焼きつき、彼女の面影を一生忘れられないものとして密かに思慕し続けた。夕霧の生真面目な性格から父源氏のような過ちは起こらなかったものの、紫の上臨終後に再び垣間見た際には、その死に顔すら類なく美しいと絶賛し(「御法」)、源氏亡き後まで彼女が存命であればと惜しんでいる(「匂宮」)。

宇治十帖にも登場。この時には右大臣(「竹河」では左大臣)に就いている。長女を東宮、次女を二宮の妃に入れ、さらに六の君を匂宮と結婚させた。

「御法」(みのり)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第40帖。巻名は、紫の上が花散里に詠んだ和歌「絶えぬべき御法ながらぞ頼まるる世々にと結ぶ中の契りを」に因む。

(あらすじ ) 光源氏51歳三月から八月までの話。

紫の上はあの大病以来、体調が優れることがない。しきりに出家を望むが、源氏は許そうとしない。

三月十日、紫の上発願の法華経千部の供養が二条院で盛大に行われた。明石の御方や花散里も訪れ、紫の上はこれが最後と別れを惜しむ。

夏になると紫の上の容態はいっそう重くなり、明石の中宮も養母の見舞いのため里帰りしてくる。紫の上は可愛がっていた孫の三の宮(匂宮)にそれとなく遺言する。

風の強い秋の夕暮れ、明石の中宮が紫の上の病床を訪れて、源氏も加わって歌を詠み交わす。その直後紫の上は容態を崩し、中宮に手を取られながら、露のように儚く明け方に息を引き取った。

悲しみのあまり源氏は紫の上から一切離れようとせず、代わりに葬儀全般を取り仕切ることになった夕霧が覗きに来ても隠そうともしない。その死顔は、生前よりもこの上なく美しく見えた。

亡くなったのは八月十四日で、亡骸はその日のうちに荼毘に付された。翌朝八月十五日に葬送が取り行われ、帝や致仕大臣、秋好中宮など多くの人から弔問があった。源氏は世間体を気にして出家の気持ちをこらえ、その日その日を過ごすのだった。

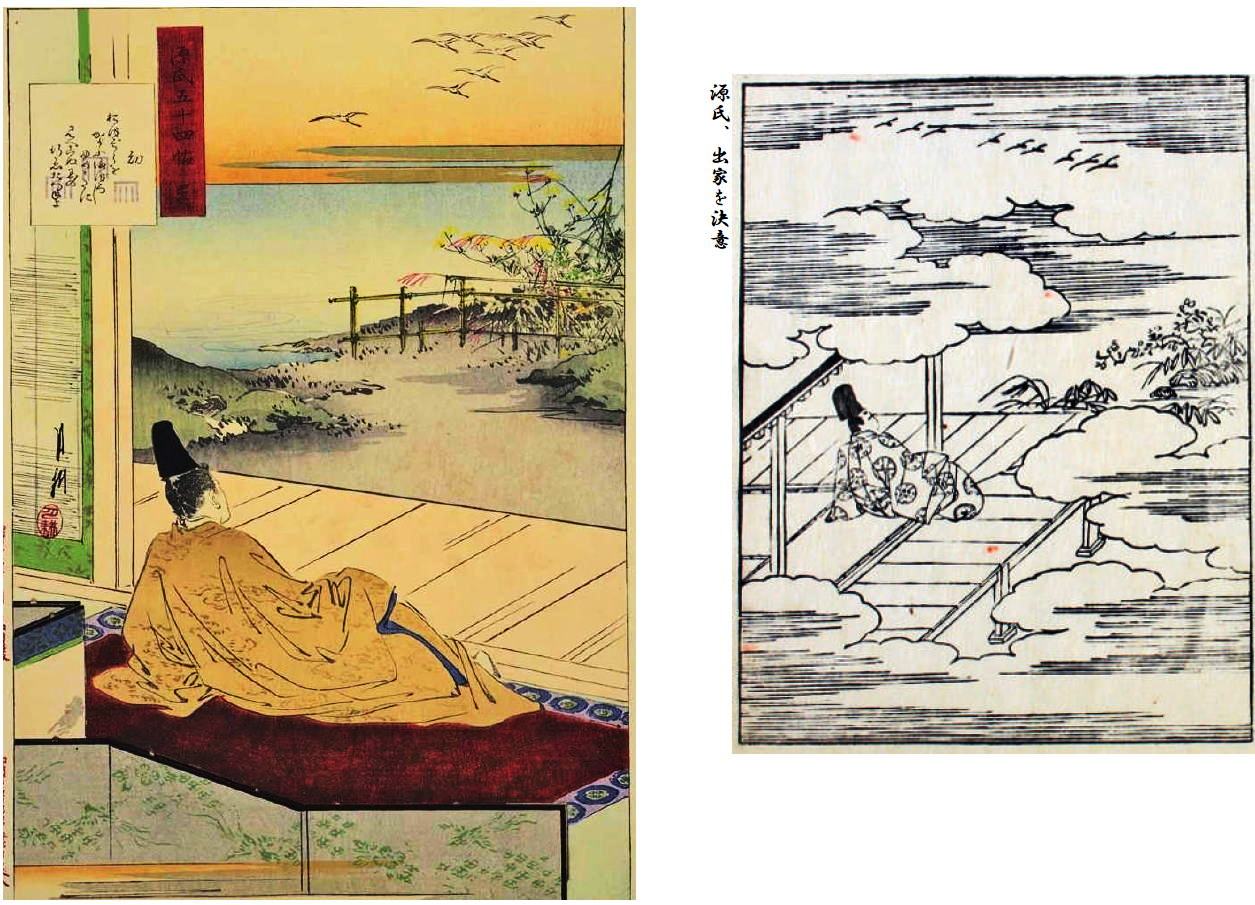

「幻」(まぼろし)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第41帖。出家を前にした光源氏の心情を四季のうつろいを通して描く。

巻名は光源氏が紫の上を想って詠んだ歌「大空をかよふまぼろし夢にだに見えこぬ魂(たま)の行く方たづねよ」(大空を自由に行き交う幻術士よ。夢にさえ姿の見えないあの人の魂の行方を捜し出しておくれ)に因む。白居易『長恨歌』の後半をモチーフとしており、また第1帖「桐壺」で源氏の父桐壺帝が亡き桐壺更衣を偲んで詠んだ和歌と呼応するものとなっている。

また、源氏が故紫の上(旧暦八月十五日に火葬)の手紙を焼くエピソードは、『竹取物語』で八月十五日に月へ帰ったかぐや姫から贈られた不死の薬を帝が焼く話から着想したと思われる。

あらすじ

光源氏52歳の正月から十二月の晦日までの一年間。

紫の上が世を去り、また新しい年がめぐってきた。新春の光を見ても悲しさは改まらず、源氏は年賀の客にも会わずに引きこもっている。そして紫の上に仕えていた女房たちを話相手に、後悔と懺悔の日々を過ごしていた。明石の中宮は紫の上が可愛がっていた三の宮(匂宮)を源氏の慰めに残し宮中に帰る。

春が深まるにつれ、春を愛した故人への思いは募る。しかし女三宮や明石の御方のもとを訪れても、紫の上を失った悲しみが深まるだけだった。

四月、花散里から衣替えの衣装と歌が届けられる。

五月雨の頃、夕霧に紫の上の一周忌の手配を頼む。八月の命日には、生前に紫の上が発願していた極楽曼荼羅の供養を営んだ。

年が明けたら出家を果たす考えの源氏は、身辺を整理しはじめる。その途中、須磨にいたころに届いた紫の上の手紙の束が出てきた。墨の色も今書いたかのように美しく、寂寥の念はひとしおだが、すべて破って燃やしてしまう。

十二月、六条院で行われた御仏名の席で、源氏は久しぶりに公に姿を現した。その姿は「光る君」と愛でられた頃よりも一層美しく光り輝いており、昔を知る僧は涙を流した。

晦日、追儺にはしゃぎまわる三の宮を見るのもこれが最後と思う。源氏は最後の新年を迎えるための準備をした。

戻る

戻る

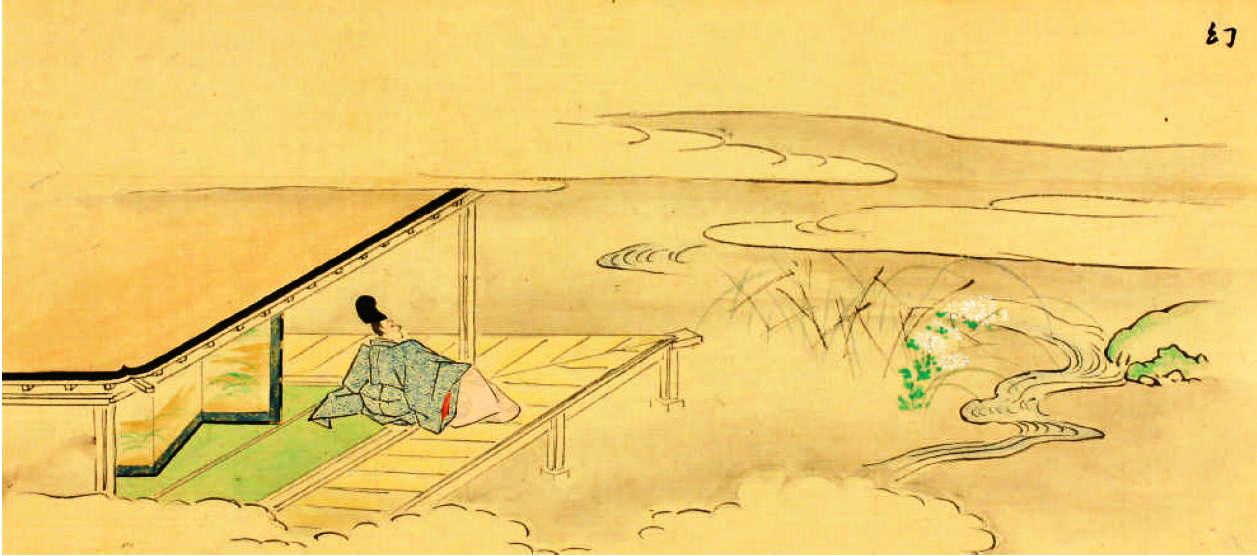

源氏五十四帖の四二の巻「雲隠」

雲隠れは、題名だけで本文が存在しません。これには諸説あります。しかし、真実は不明です。光源氏がここで死亡していることだけははっきりしています。

この8年間の空白が諸説を生んでいます。中には、本文が有ったけれども光源氏が死亡し、宮廷内でも自殺者が増えたために、帝により封印されたとの説も有ります。

しかし、題名だけで本文を書かずに死去を表現したのが史実かもしれません。(有馬)

戻る

戻る

源氏五十四帖の四三の巻「匂宮」

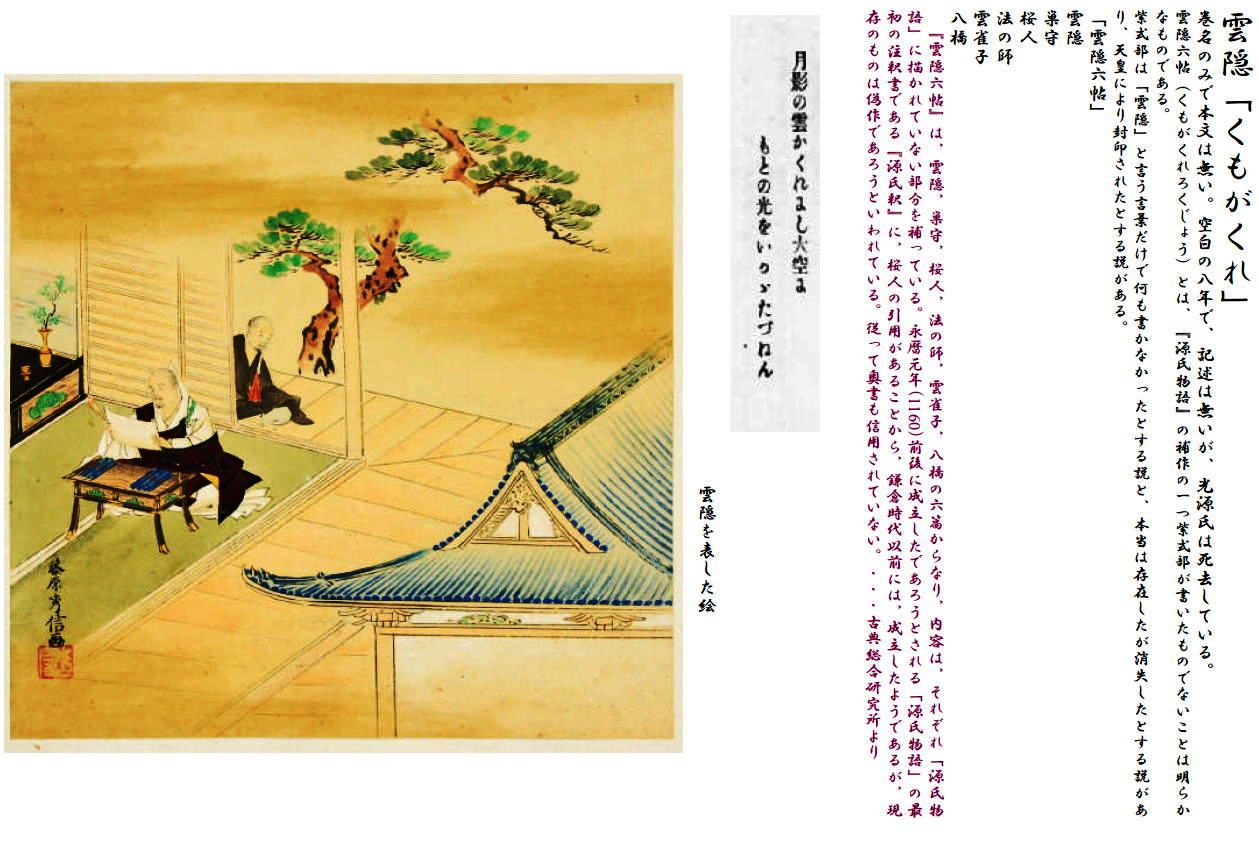

「雲隠」(くもがくれ)は、

もともと巻名だけで本文は書かれなかったとする説と、本文はあったが紛失したとする説がある。

本巻の前巻である「幻」から次巻である「匂宮」までは8年間の時間が経過しており、この間に光源氏が出家して嵯峨に隠棲し、2、3年後に死去したことが「宿木」に記されている。またこの間に頭中将(太政大臣まで出世した後引退し、致仕の大臣と呼ばれた)や髭黒(同じく太政大臣まで出世)も死去しており、源氏物語の作品世界では大きく世代交代が行われている。

『源氏物語』の54帖を数えるときにこの「雲隠」を含める数え方と含めない数え方とがある。「雲隠」を含めないときには中身の多い「若菜」を上下に分けて2帖に数え、いずれの場合にも『源氏物語』は全54帖になるようになっている。「雲隠」を含める数え方は中世以前に多く、含めない数え方は近世以後に多い。

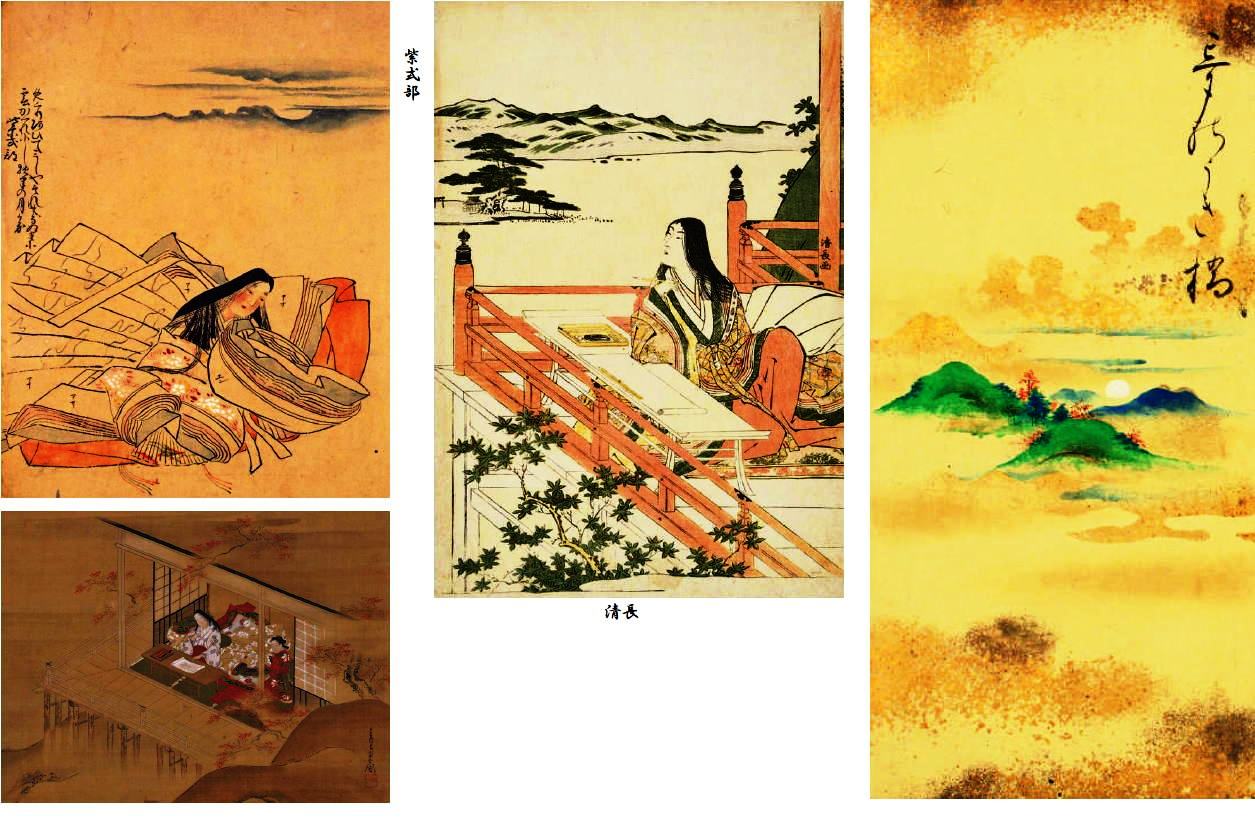

女三宮(清長画)

巻名について

本巻は、現在では一般的には「匂宮」の巻名で呼ばれている。しかしながら『源氏釈』、『奥入』、『紫明抄』、『河海抄』、『弘安源氏論議』といった平安時代末期から室町時代初期までの注釈書、さらには『白造紙』の源氏物語巻名目録や『源氏物語古系図』(為氏本、正嘉本)といった文献ではすべて「匂兵部卿」と呼ばれており、この「匂兵部卿」が本巻のもともとの巻名だったと考えられる。「匂宮」という巻名は、鎌倉時代初期に成立したと見られる源氏供養のための漢文体の願文(表白文)である『源氏物語願文』がおそらく初出であるが、広く使われるようになるのは『仙源抄』(「匂宮」に「水原に匂兵部卿とあり、紫明抄に匂兵部卿一名薫中将とあり」との解説を加えている。)、『弄花抄』、『細流抄』、『孟津抄』といった室町時代以降の注釈書であり、それが江戸時代の『源氏物語』の版本によって一般化したと考えられる。なお、『奥入』や『弘安源氏論議』では上記の通り本巻の巻名を「匂兵部卿」としながらも、「別の呼び名」として「薫中将」なる巻名を挙げており、『源氏物語表白』では「薫大将」という巻名を記している。清水婦久子は、本巻の巻名が「匂兵部卿」から「匂宮」に変わったのは、巻名を和歌の中に取り込んだ『源氏物語巻名歌』を詠むにあたって「匂兵部卿」よりも「匂宮」の方が詠み込み易かったからではないかとしている。

帖のあらすじ 「幻」から八年後、薫14歳から20歳までの話。

光源氏亡き後、その面影を継ぐ人はいなかった。ただわずかに今上帝の三の宮(匂宮)と女三宮腹の若君(薫、実は柏木の子)が当代きっての貴公子との評判が高い。

匂宮は元服して兵部卿となり、紫の上の二条院を里邸としている。夕霧は匂宮を婿にと望みもするが、自由な恋愛を好む当人にはその気がない。その夕霧は、落葉の宮を六条院の夏の町に迎え、三条殿に住まう雲居の雁のもとと一日交代に月に十五日ずつ律儀に通っている。夕霧は娘の中で一番美人と誉れ高い藤典侍腹の六の君を、落葉の宮に預けて教養の豊かな女性に育てようとしている。

六条院は、今は明石の中宮の子たちの大半が住んでいる。夏の町に住んでいた花散里は二条院の東の院へ、女三宮は三条宮へそれぞれ移っている。

一方薫は、冷泉院と秋好中宮に殊更に可愛がられ育てられ、元服後は官位の昇進もめざましい。しかし、漠然ながら自分の出生に疑念を感じていた薫は、人生を味気なく思い、悶々と出家の志を抱え過ごしていた。

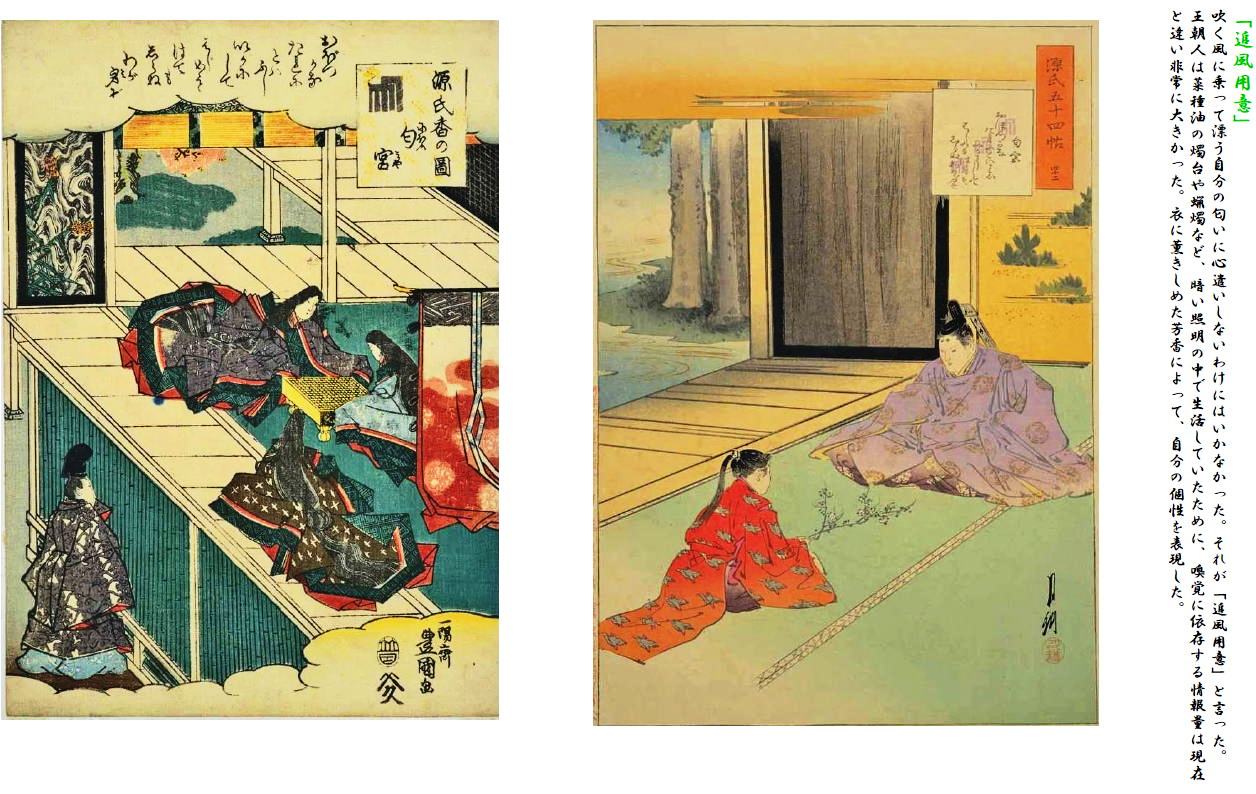

不思議なことに、薫の体には生まれつき仏の身にあるといわれる芳香が備わっていた。匂宮は対抗心から薫物(たきもの)に心を砕き、このため二人は世間から「匂ふ兵部卿、薫る中将」と呼ばれる。世間の評判はこの二人に集中し、娘の婿にと望む権門は多いが、匂宮は冷泉院の女一宮に好意を寄せており、厭世観を強めている薫は思いの残る女性関係は持つまいとしている。

薫20歳の正月、夕霧は六条院で賭弓(のりゆみ)の還饗(かえりあるじ)を催した。匂宮はもちろん、薫も出席し、華やかな宴となる。

(人物の匂宮) 今上帝の三の宮(第三皇子)で、母は光源氏の娘の明石の中宮。源氏の外孫にあたる。五十四帖中「若菜」から「蜻蛉」まで登場。

幼い頃、姉の女一宮と共に紫の上に育てられる(「若菜」)。彼は特に実子同然に可愛がられ、紫の上の死後は彼女が所有していた二条院を自分の住まいとしている。六条院で一緒に育った弟分の薫に常に対抗心を燃やしており、薫の身体の芳香に対抗して着衣に薫物を焚き染めていることから、「匂宮」と呼ばれている(「匂宮」)。

今上帝の子の中で一番の美貌で、方々から婿にとの誘いがかかったが、政略結婚よりも自由勝手な恋愛を好む匂宮は、なかなか正妻を持たなかった。ある時、薫から宇治八の宮の姫君たちの噂を聞いた匂宮は、薫の手引きで中君と結婚、彼女を二条院へ迎えとる(「総角」「早蕨」)。しかし後に夕霧の娘六の君を北の方に迎えると、彼女に興味を移して中君をないがしろにしてしまう(「宿木」)。また、中君の異母妹浮舟が薫の恋人と知りながら、薫になりすまして契りを結び、彼女が苦悩の末入水を図る原因となった(「浮舟」)。

紅梅(こうばい)は、

(帖のあらすじ) 薫24歳の春のころの話。

故致仕大臣(頭中将)の次男は、このころには按察大納言(あぜちのだいなごん)になっていた。跡継ぎだった兄柏木亡き後、一族の大黒柱となっている。

亡くなった先の北の方との間には二人の姫君(大君、中の君)がいた。今の北の方は、髭黒大臣の娘で故蛍兵部卿宮の北の方だった真木柱で、この間に男子(大夫の君)を一人もうけている。また、真木柱には故宮の忘れ形見の姫君(宮の御方)がいて、この姫君も大納言の邸で暮らしている。

裳着をすませた三人の姫君たちへの求婚者は多かったが、大納言は、大君を東宮妃とすべく麗景殿に参内させており、今度は中の君に匂宮を縁付けようと目論んでいる。大納言は大夫の君を使って匂宮の心を中の君に向けさせようとするが、肝心の匂宮の関心は宮の御方にあるらしい。匂宮は大夫の君を通してしきりに宮の御方に文を送るが、宮の御方は消極的で結婚をほとんど諦めている。

大君の後見に忙しい真木柱は、宮の御方には良縁と思うが大納言の気持を思うと躊躇してしまう。また、匂宮が好色で最近では宇治八の宮の姫君にも執心だとの噂もあって、ますます苦労が耐えないようだ。

人物

頭中将の次男、母は桐壺帝の右大臣の四の君。「紅梅」の中心人物となることから、後世の人により「紅梅大納言」の通称がつけられた。柏木、弘徽殿女御は同腹の兄弟。

明るく利発な性格で、幼少の頃から美声で知られる。童の頃に源氏の前で催馬楽「高砂」を歌った(賢木)他、「梅枝」「藤裏葉」など祝い事の席での登場が多い。最初の北の方に先立たれた後、真木柱と再婚した。また兄柏木の未亡人落葉の宮や藤壺女御(今上帝の妃)、その娘の女二宮に思いをかけたこともあった。弁少将、右大弁を経て、宇治十帖では按察大納言に昇進。

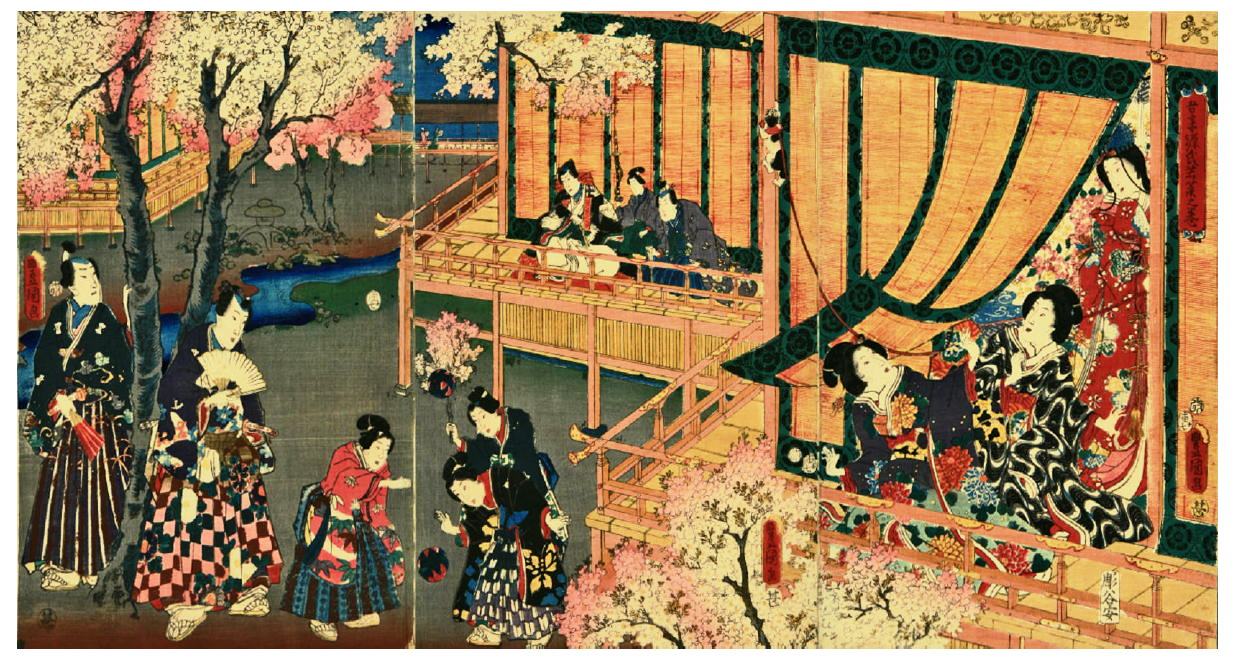

「竹河」(たけかわ)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第44帖で匂宮三帖の第3帖。髭黒太政大臣亡き後の北の方玉鬘の奮闘を描く。巻名は薫と藤侍従の和歌「竹河のはしうち出でしひとふしに深きこころのそこは知りきや」および「竹河に夜をふかさじといそぎしもいかなるふしを思ひおかまし」に由来する。

(あらすじ ) 薫14歳から23歳までの話。

髭黒太政大臣亡き後、玉鬘は遺された三男二女を抱え、零落した家を復興させんと躍起になっていた。姫君二人(大君、中の君)には、今上帝や冷泉院から声がかかるが、帝には義妹の明石の中宮が、冷泉院には異母姉の弘徽殿女御がいるため、玉鬘は判断に迷っていた。また、薫や蔵人少将(夕霧の五男)も大君に思いを寄せる求婚者の一人だった。

薫15歳の正月下旬、玉鬘邸に若者たちが集まって催馬楽の「竹河」を謡い興じた。その席で玉鬘は薫が弾く和琴の音色が亡父致仕大臣や亡兄柏木に似ていることに気付く。

3月の桜の盛りの夕暮れ時、二人の姫君は御簾をあげ、桜の木を賭け碁を打っていた。蔵人少将はその姿を垣間見て、ますます大君への思いを募らせるのだった。

玉鬘は、大君を冷泉院のもとへ参らせることを決意。これを知った少将は落胆のあまり母雲居の雁に訴え、雲居の雁からの文に玉鬘は頭を悩ませる。4月に参院した大君は冷泉院に深く寵愛される。一方所望が叶わなかった今上帝の機嫌は悪く、息子たちは玉鬘を責める。

翌年4月、大君は女宮を出産。玉鬘は自分の尚侍の役を中の君に譲り、今上帝のもとへ入内させた。

その後も冷泉院の寵愛は冷めやらず、数年後、大君は男御子を出産する。冷泉院は大喜びだがかえって周囲の者たちから嫉妬を買い、気苦労から大君は里下がりすることが多くなる。一方、中の君は今上帝のもとで却って気楽に過ごしている。

それから数年の月日が流れ、薫は中納言に、蔵人少将も宰相中将に、それぞれ順調に昇進していた。玉鬘は大君の不幸や自分の息子たちの出世の遅さと比べるにつけ、思うに任せぬ世を悔しく思い後悔の念は耐えない。

(後記説・別作者説)

この巻では、薫が中納言に昇進するとともに、紅梅が大納言から右大臣に、夕霧が右大臣から左大臣にそれぞれ昇進しているにもかかわらずこれに続く巻では昇進以前の官名のままで呼ばれているといった官名の記述に矛盾があることや、54帖中唯一作中での語り手がその立場を明らかにしていることなど、いくつかの理由から後記説や別作者説が唱えられている。

但し、このような現象は構想上の問題として説明できるとして後記説や別作者説を否定する見解も存在する。

(巻名 )

本巻の巻名は薫が詠んだ和歌「橋姫の心を汲みて高瀬さす棹のしづくに袖ぞ濡れぬる」に因む。本巻は優婆塞の異名を持ち、この異名は俗聖(ぞくひじり)の八の宮を優婆塞と称することに由来している。藤原定家の注釈書『奥入』(第二次)には「優婆塞 一名 橋姫」とあり、青表紙本の最善本とされる大島本は本帖の題名を「優婆塞」としている。『白造紙』に含まれる「源シノモクロク」、聖覚の『源氏物語願文』や了悟の『光源氏物語本事』、『源氏六十三首之歌』も本帖を優婆塞としており、平安時代末期にはかなり有力な異名であったと見られる]。

(あらすじ) 薫20歳から22歳までの話。

そのころ、世の中から忘れられた宮がいた。桐壺院の八の宮(第八皇子)で、光源氏の異母弟である。冷泉院の東宮時代、これを廃し代わりに八の宮を東宮に擁立せんとの弘徽殿大后方の陰謀に加担させられたため、時勢が移るとともに零落していったのである。今は北の方に先立たれ、宇治の地で出家を望みながらも二人の姫君(大君、中君)を養育しつつ日一日を過ごしている。宇治山の阿闍梨から彼を知った薫は、その俗聖ぶりに強く惹かれ八の宮のもとに通うようになりますます傾倒してゆく。

通い始めて3年目の秋、八の宮不在の宇治邸を訪れた薫は、有明の月の下で箏と琵琶とを合奏する姫君たちを垣間見る。屈託のない、しかも気品高く優雅な姫君たちに、薫はおのずと心惹かれる。

薫は女房を介して大君に逢いたく思うが、代わりに老女房の弁が現れる。弁は故柏木の乳母子(めのとご、乳母の娘)で、今は八の宮の侍女である。弁は、薫の出生の秘密と柏木の遺言を伝えることを約束する。

京に戻ってから薫は大君と弁の言葉が気になって頭から離れない。薫は匂宮に宇治の姫君たちの存在を語り、匂宮はその話題にいたく興味を示す。

十月上旬、八の宮は姫君たちの存在を薫に打ち明け、死後の後見を託したいと願い出る。

その晩、薫は弁と昔語りをし、弁から手紙の束を入れた袋を受け取る。帰京後、開けてみると柏木と女三宮の手紙の束がひどい黴臭と共に出てきた。女三宮の出産を喜ぶ柏木の死の間際の筆跡のあまりのなまなましさに、薫はとまどいを隠せない。母女三宮を訪ねるが、無心に経を読む尼姿に接した薫は、秘密を知ったことを話す気になれなくなり、ひとり胸中に抱え込もうとするのだった。

「椎本」(しいがもと)は、『源氏物語』五十四帖の巻名のひとつ。第46帖。第三部の一部「宇治十帖」の第2帖にあたる。巻名は、薫が故八の宮を偲んで詠んだ和歌「立ち寄らむ陰とたのみし椎が本むなしき床になりにけるかな」に因む。

この帖に登場する夕霧所有の別荘は、宇治川の岸辺、京の向こう岸にあることから平等院がモデルというのが通説となっている。

(あらすじ) 薫23歳の春二月から24歳の夏の話。

二月二十日ごろ、匂宮は初瀬詣で(長谷寺参詣)の帰りに宇治の夕霧の別荘に立ち寄った。宇治の姫君たちに関心があったからである。匂宮は薫や夕霧の子息たちと碁や双六をしたり琴を弾いたりして楽しんでいる。宇治川を挟んだ対岸にある八の宮邸にもそのにぎやかな管弦の音が響き、八の宮は昔の宮中での栄華の日々を思い出さずにはいられない。

翌日、八の宮から薫に贈歌があり、それを見た匂宮が代わりに返歌をする。匂宮は帰京後もしばしば宇治に歌を送るようになり、八の宮はその返歌を常に中君に書かせるようになる。

今年が重い厄年にあたる八の宮は、薫に姫君たちの後見を托すが、一方で姫君たちに、軽々しく結婚して宇治を離れ俗世に恥をさらすな、この山里に一生を過ごすのがよいと戒め、宇治の山寺に参籠しに出かけ、そこで亡くなった。八月二十日のころである。訃報を知った姫君たちは、父の亡骸との対面を望むが、阿闍梨に厳しく断られる。薫や匂宮が弔問に八の宮邸を訪れるが、悲しみに沈む姫君たちはなかなか心を開かなかった。

年の暮れの雪の日、宇治を訪れた薫は大君と対面し、匂宮と中君の縁談を持ち上げつつ、おのが恋心をも訴え、京に迎えたいと申し出るが、大君は取り合わなかった。

翌年の春、匂宮の中君への思いはますます募るようになり、夕霧の六の君との縁談にも気が進まない。また、自邸の三条宮が焼失した後始末などで、薫も久しく宇治を訪ねていない。

夏、宇治を訪れた薫は、喪服姿の姫君たちを垣間見て、大君の美しさにますます惹かれてゆくのであった。

「総角」(あげまき)は、『源氏物語』五十四帖の巻の一つ。第47帖。第三部の一部「宇治十帖」の第3帖にあたる。巻名は薫が一周忌法要に事寄せて大君に詠んだ和歌「あげまきに長き契りをむすびこめ おなじところに よりもあはなむ」(あなたが縒り結んでいる総角結びのように、あなたと私が長く寄り添えるようになりたいものだ)に因む。

(あらすじ) 薫24歳の秋八月から冬十二月の話。

秋八月、八の宮の一周忌法要が営まれ、薫はこまごまと心をくばった。その夜、薫は大君に近づき意中を訴えるが、大君に拒まれ、そのまま夜通し語り合って別れる。大君は父宮の遺志を継ぎ宇治の主として独身を貫く決意をしており、その一方で妹の中君を薫と結婚させようと考えている。大君の衣服には薫の強い香が染み付いており、中君は薫との仲を疑う。

一周忌が済んで間もなく宇治を訪れた薫は、大君の結婚を望む老女房の弁たちの手引きで大君の寝所に入るが、大君はいち早く気配を察し中君を残して隠れてしまう。薫は、後に残された中君に気付き、二人そのまま語り明かすことになった。

大君の意思を知った薫は中君を匂宮と結婚させようと考え、九月のある夜ひそかに匂宮を宇治に案内し、中君と逢わせてしまう。薫は事実を打ち明け大君に結婚を迫るが、大君は承知しなかった。匂宮は三日間中君の元に通い続けたが、その後は身分柄思うように宇治を訪問することができない。大君と中君は、匂宮の訪れが途絶えたことを嘆き悲しんだ。十月、匂宮は宇治川に舟遊びや紅葉狩りを催して中君に会おうと計画したが、多くの人が集まり盛大になりすぎ、かえって目的を果たせなかった。父帝は匂宮の遠出をやめさせるために、夕霧の六の君との結婚を取り決める。

これを聞いた大君は心労のあまり病に臥し、薫の懸命の看病もむなしく、十一月、薫に看取られる中で草木の枯れていくように息絶えた。26歳だった。その日は豊明節会の日で、宇治は吹雪の夜であった。

大君と結ばれぬまま終わった薫は深い悲嘆に沈み、宇治に籠って喪に服した。匂宮は、中君を京の二条院に引き取る決意をした。

「早蕨」(さわらび)は、『源氏物語』五十四帖の巻の一つ。第48帖。第三部の一部「宇治十帖」の第4帖にあたる。巻名は、中君が詠んだ和歌「この春は誰にか見せむ亡き人の形見に摘める 嶺の早蕨」に因む。

(あらすじ) 薫25歳の春の話。

宇治の里にまた春がめぐってきた。父八の宮も姉大君も亡くした中君の元に、父の法の師だった宇治山の阿闍梨から例年通り蕨や土筆が届けられた。中君は阿闍梨の心づくしに涙を落とす。

匂宮は宇治通いが困難なので、二月上旬に中君を京の二条院に迎えることにした。後見人の薫は、中君のために上京の準備に心を配る。上京の前日、薫は宇治を訪れ、中君と大君の思い出を夜更けまで語り合った。匂宮の元へ移る中君がいまさらながら惜しく、薫は後悔の念に駆られた。老女房の弁は大君の死後尼になっていたが、このまま宇治に留まる決心をしていた。

二月七日に二条院に迎えられた中君は匂宮から手厚く扱われる。これを知って、六の君と匂宮の婚儀を目論んでいた夕霧は二十日過ぎに末娘六の君の裳着を決行、薫との縁組を打診したが、薫の対応はそっけなかった。

桜の盛りのころ、薫は二条院を訪れ中君と語り合った。中君に親しく近付く薫に、匂宮は警戒の念を抱く。

「宿木」(やどりぎ)は、『源氏物語』五十四帖の巻名の一つ。第49帖。第三部の一部「宇治十帖」の第5帖にあたる。

巻名は、薫と弁の尼が詠み交わした和歌「やどりきと思ひ出でずは 木のもとの旅寝もいかにさびしからまし」「荒れ果つる朽木のもとをやどりきと思ひおきけるほどのかなしさ」に因む。この「やどりき」はツタの異名(ヤドリギ)と「宿りき(かつて宿った)」の掛詞。

(あらすじ) 薫25歳の春から26歳の夏にかけての話。

今の帝は、母女御を亡くし後見人もいない女二宮を託したい旨を薫に告げるが、亡き大君を忘れかねる薫は気が進まないながら承諾する。これを知った夕霧は、娘の六の君を匂宮と縁組ませることにした。

八月十六日が婚儀の日と決まった。このことは、匂宮に迎えられ今は京の二条院に住む中君にとって大変な衝撃だった。五月頃に懐妊し体調の悪い状態が続くが、経験に乏しい匂宮はそれに気づかず、中君は心さびしい日々が続く。訪れた後見人の薫に宇治に帰りたいと心内を漏らすが、諌められる。

気のすすまぬまま夕霧の婿となった匂宮だが、六の君の美しさのとりこになり、中君には次第に夜離れ(よがれ)が多くなる。こんなときには何かと相談相手になり慰めてくれるのは薫だったが、その同情はしだいに中君への慕情に変わっていった。ついにある夜、薫は思いを打ち明けて近づくが、懐妊の身の中君がいとおしくなり自制した。帰邸した匂宮は、中君に薫の移り香がするのを怪しみ、中君を問い詰めようとする。中君は薫の気持ちをそらそうとして、亡き大君に似た異母妹の浮舟がいることを薫に教えた。匂宮は次第に中君のもとにいることが多くなった。

翌年二月、中君は無事男児を出産、薫は権大納言兼右大将に昇進し女二宮と結婚した。四月下旬、宇治を訪ねた薫は偶然、初瀬詣で(長谷寺参詣)の帰路に宇治の邸に立ち寄った浮舟一行と出会い、垣間見た浮舟が亡き大君に似ていることに驚き、弁の尼に仲立ちを願い出た。

巻名は、浮舟の隠れ家を訪れた薫が詠んだ和歌「さしとむるむぐらやしげき 東屋のあまりほどふる雨そそきかな」(東屋に葎が生い茂って戸口を塞いでしまったのか、あまりに長い間雨だれの落ちる中で待たされるものだ)に因む(元来「東屋」とは東国の簡素な造りの住まいを指す言葉だが、近年では転じて庭園や公園に設けられた休憩用の小さな建物を指す)。なお、『拾芥抄』(前田尊経閣文庫本)に収められた「源氏物語巻名目録」では「卅二 東屋」に小文字で「狭席イ」」(「イ」はおそらく異名の意味)と付記されている。

(あらすじ) 薫26歳の八月から九月にかけての話。

薫は、亡き大君に似た浮舟に関心を持ちつつも、受領の継娘という身分の低さにためらっていた。その浮舟の母である中将の君も、身分違いの縁談に消極的だった。

浮舟は、宇治八の宮とその女房であった中将の君との間に生まれた娘だったが、宮には認知されなかった。中将の君はまもなく浮舟を連れて陸奥守(のちに常陸介)と再婚し、東国に長く下っていた。常陸介との間にも数多の子をもうけていたが、高貴の血を引き一際美しい浮舟をことさら大事に育て、良縁をしきりに願っていた。

受領ながらも裕福で家柄も卑しくない常陸介のところには、それを目当てにした求婚者が多かった。20歳を過ぎた浮舟は、そのうちの左近少将と婚約したが、財産目当ての少将は浮舟が常陸介の実子でないと知るや、実の娘である妹に乗りかえて結婚した。浮舟を不憫に思った中将の君は、彼女を二条院の中君のもとに預けに行く。ところが匂宮が偶然浮舟を見つけ、強引に言い寄ってきた。かろうじて事なきをえたが、それを聞いた中将の君は驚いて彼女を三条の小家に隠した。

秋九月、薫は浮舟が三条の隠れ家にいることを知り、弁の尼に仲立ちを頼んでその小家を訪れる。そして翌朝、浮舟を車で宇治に連れて行ってしまった。浮舟の不安をよそに、彼女に大君の面影を映し見る薫は、大君を偲びつつ今後の浮舟の扱いに思い悩むのだった。

巻名は、薫の庇護を受けていた女が匂宮に連れ出されて宇治川対岸の隠れ家へ向かう途中に詠んだ和歌「橘の小島の色はかはらじをこのうき舟ぞゆくへ知られぬ」(橘の茂る小島の色のようにあなたの心は変わらないかも知れないけれど、水に浮く小舟のような私の身は不安定でどこへ漂ってゆくかも知れません)に因む。

(あらすじ) 薫27歳の春の話。

薫は浮舟を宇治の山荘に放置したまま、訪れるのも間遠であった。一方、匂宮は二条院で見かけた女のことが忘れられない。正月、中君のもとに届いた文を見て女の居所を知った匂宮は、薫の邸の事情に通じている家臣に探らせ、女が薫の囲い人として宇治に住んでいることを知る。匂宮はある夜、ひそかに宇治を訪れ、薫を装って寝所に忍び入り、浮舟と強引に契りを結んでしまう。人違いに気づくも時すでに遅く、浮舟は重大な過失におののくが、心は次第に情熱的な匂宮に惹かれていくのだった。

二月、ようやく宇治を訪れた薫は、浮舟の思い悩むさまを女として成長したものと誤解して喜び、京へ迎える約束をする。宮中の詩宴の夜、浮舟を思って古歌を口ずさむ薫の様子に焦りを覚えた匂宮は、雪を冒して再び宇治に赴き、浮舟を宇治川対岸の隠れ家へ連れ出し、そこで二日間を過ごした。

薫は浮舟を京に迎える準備を進めていた。匂宮はその前に浮舟を引き取ろうと言う。何も知らずに上京の準備を手伝う母中将の君に苦悩を打ち明けることもできず、浮舟は宇治川の流れを耳にしながら物思う。ある日、宇治で薫と匂宮両者の使者が鉢合わせしたことからこの秘密は薫に知られ、宇治の邸は薫によって警戒体制が敷かれる。

薫に恨みの歌を送られ、匂宮との板ばさみになって進退窮まった浮舟はついに死を決意をする。死を間近に、薫や匂宮、母や中君を恋しく思いながら、浮舟は匂宮と母にのみ最後の文を書きしたためた。

(人物としての浮舟)

光源氏の弟である宇治八の宮の三女。宇治の大君、中君の異母妹で、特に大君によく似る。母はかつて八の宮に仕えていた女房・中将の君(八の宮の北の方の姪)で、このため父八の宮から娘と認知されなかった。「宇治十帖」後半の「宿木」から「夢浮橋」の6帖にかけて中心人物として登場し、この部分を「浮舟物語」と呼ぶことがある。

母中将の君の再婚に従い東国へ下り、受領階級の常陸介の継娘として育つ。常陸介からは疎んじられるが、中将の君は数多い子の中でも美しく高貴な血筋の浮舟を大切にし、良縁を願って大切にかしずき育てた。20歳を過ぎたころに中流貴族の左近少将との縁談が出たが、少将にとっては裕福な常陸介と近づくための政略結婚であり、浮舟が常陸介の継娘と知った少将は実娘の異母妹に乗り換えてしまう。破談で家に身の置き場のなくなった浮舟は、今は匂宮の北の方となった異母姉の中君に預けられ、中君の勧めにより今も亡き大君の面影を追う薫の愛人となった。

浮舟は薫の手で宇治に囲われるが、彼の留守に忍んできた匂宮とも関係を持ってしまい、対極的な二人の貴人に愛される板ばさみに苦しむ。やがて事が露見し、追い詰められた浮舟は自ら死を決意したが果たせず、山で行き倒れている所を横川の僧都に救われる。その後僧都の手により出家を果たし、薫に消息を捉まれ自らの元に戻るよう勧められても、終始拒み続けた。浮舟を再発見した薫を拒絶して、源氏物語は余韻の尽きない幕切れを迎える。

(考察)

浮舟に話しかける時、薫も匂宮も引歌をしない。これは東国育ちの受領の子で音楽の嗜みもない浮舟が、二人から宮廷的な教養と趣味を身につけていない田舎者として見下され軽んじられていたことの傍証であるとの見方がある]。ただし浮舟自身が詠んだ和歌は多い。

亡き姉大君の身代わりの「人形(ひとがた)」にしばしば例えられる。「流される」人物である一方、自殺の決意は彼女の自我の芽生えともとれる。

今日ではこの人物を浮舟と呼びならわしている。本文中では「姫」「娘」「女」などとさまざまに呼ばれるが、「浮舟」と呼ばれる事はない。「浮舟」という呼称は彼女が詠んだ和歌に因むもので、古注釈などで初めて現れる名前である。

『源氏物語古系図』『無名草子』『河海抄』などでは「手習の君(てならいのきみ)」と注釈されている。他に「東屋の君(あずまやのきみ)」と呼ばれることもあり、これらの呼称は、いずれもこの人物が主要な人物として登場す巻の名前によるものである。「すみれ草」ではこれらについて「一般的でなくわかりにくい」として現在一般的になった「浮舟」という呼称に改めている。

「蜻蛉」(かげろう)は、『源氏物語』五十四帖の巻名の一つ。第52帖。第三部の一部「宇治十帖」の第8帖にあたる。巻名は薫が宇治の三姉妹との因縁を想い詠んだ和歌「ありと見て手にはとられず見ればまたゆくへもしらず消えしかげろふ」に因む。

(あらすじ) 薫27歳のころの話。

浮舟の姿が見えないので、宇治の山荘は大騒ぎとなる。浮舟の内情を知る女房は、浮舟が宇治川に身を投げたのではと思い惑う。かけつけた浮舟の母の中将の君は真相を聞いて驚き悲しむ。世間体を繕うため、遺骸もないままにその夜のうちに葬儀を営んだ。そのころ石山寺に参籠していた薫は、野辺送りの後に初めて事の次第を知った。

匂宮は悲しみのあまり、病と称して籠ってしまう。それを耳にした薫は、浮舟のことは匂宮との過ちからだと確信するが、浮舟を宇治に放置していたことを後悔、悲しみに暮れる。宇治を訪れた薫はここで浮舟の入水をはじめて知り、悲しみに沈む中将の君を思いやって、浮舟の弟たちを庇護する約束をして慰めた。薫は浮舟の四十九日の法要を宇治山の寺で盛大に営んだ。中君からも供え物が届けられ、浮舟の義父常陸介は、このときはじめて継娘の素性が自分の子たちとは比較にならないものだったと実感した。

夏、匂宮は気晴らしに新しい恋をしはじめる。一方、薫はたまたま垣間見た女一宮(母は明石の中宮)に憧れるようになる。そのころ、故式部卿宮(光源氏・宇治八の宮の兄弟)の姫君が女一宮に出仕し、宮の君と呼ばれていた。東宮妃となるべく育てられかつては薫との縁談もあったこの女房に、薫も同情しつつも関心を持ちはじめる。それにつけても、薫はやはり宇治の姫君たちが忘れられず、夕暮れに儚げに飛び交うカゲロウをながめながら、大君・中君・浮舟を追想した。

「手習」(てならい)は、『源氏物語』五十四帖の巻名の一つ。第53帖。第三部の一部「宇治十帖」の第9帖にあたる。

この帖から登場する比叡山の高僧・横川の僧都(よかわのそうづ)は、当時の平安貴族に人気の高かった恵心僧都(源信)がモデルと言われ、終始人格者として描かれている。

(あらすじ) 薫27歳から28歳の夏にかけての話。

匂宮と薫の板ばさみで追い詰められ、自殺を図った浮舟は宇治川沿いの大木の根元に昏睡状態で倒れていた。たまたま通りかかった横川の僧都一行に発見されて救われる。僧都の80余歳になる母尼(ははあま)が、僧都の50余歳になる妹尼(いもうとあま)との初瀬詣で(長谷寺参詣)の帰途に宇治で急病を患ったため、看護のため僧都は山から下りてきていたのである。数年前に娘を亡くした妹尼は、浮舟を初瀬観音からの授かりものと喜び、実の娘のように手厚く看護した。

比叡山の麓の小野の庵に移されてしばらくたった夏の終わりごろ、浮舟はようやく意識を回復する。しかし、死に損なったことを知ると、「尼になしたまひてよ」と出家を懇願するようになる。世話を焼く妹尼たちの前ではかたくなに心を閉ざし、身の上も語らず、物思いに沈んでは手習にしたためて日を過ごした。

妹尼の亡き娘の婿だった近衛中将が、妻を偲んで小野の庵を訪れる。妹尼は、この中将と浮舟を娶わせたいと気を揉んでいた。中将は、浮舟の後ろ姿を見て心を動かし、しきりに言い寄るようになったが、浮舟は頑なに拒み続ける。九月、浮舟は、妹尼が初瀬詣での留守中、折りよく下山した僧都に懇願して出家してしまった。帰って来た妹尼は驚き悲しむが、尼になった浮舟はようやく心が安らぎを得た思いでいる。

翌春、浮舟生存の知らせが明石の中宮を経て薫に伝わった。薫は事実を確かめに、浮舟の異父弟・小君を伴い横川の僧都を訪ねる。

『源氏物語』の多くの巻名が本文中にある言葉(特に歌の中にある言葉)から取られているが、この「夢浮橋」という言葉は本文中に見られない。藤原定家の古注釈『源氏物語奥入』では出典未詳の古歌「世の中は夢の渡りの浮橋かうちわたりつつものをこそ思へ」に関連するとしている。なお、本帖は「法の師」(のりのし)という異名で呼ばれることがあるが、この「法の師」という巻名は本帖中の薫の歌「法の師と尋ぬる道をしるべにて思はぬ山に踏み惑ふかな」によっている。

最終巻としての夢浮橋

例外はあるにせよ、『源氏物語』の多くの巻がストーリー上のそれなりの区切りと見られるところで終わっているのに対して、この巻は『源氏物語』の最終巻の終わり、つまり全体の終わりであるにも関わらず、特にストーリー上の区切りでも何でもないところでいきなり終わっているように見えるので「終わることなく終わりを告げる」等と評されており、作者が構想通りここで完結するように書き進めてきて予定通り完結させたのか、それとももっと先まで書き進める構想をしていたが何らかの事情でここで中断してしまったのか議論になることがある。また、これに関連してこの巻が「とぞ本にはべめる」(と本に書いてある)という独特の終わり方をしている点も注目されることがある。

現代人から見てこのような終わり方が不自然に思えたとしても、それが必ずしもこの物語が作られた時代においても不自然であったとは言えないものの、鎌倉時代から室町時代にかけて「山路の露」や「雲隠六帖」といった本帖の続編がいくつか書かれたことは、当時の人々がこのような終わり方を不満足に感じたかもしれないからと言われている。

大団円のような明確な終わり方(「閉ざされた終結」)ではなく、この後にどのような事が起こるのかを明確には示さず読者の想像にゆだねる形の終わり方を「開けたままの終結」と呼び、夢浮橋の終わり方は作者が明確に意図して描いた「開けたままの終結」とする見解もある。

(あらすじ) 薫28歳の夏の話。

薫は比叡山の奥・横川(よかわ)を訪ね、小野で出家した女について僧都に詳しく尋ねた。「その女は浮舟に違いない」と確信した薫は夢のような気がして涙を落とした。その様子を見て、僧都は浮舟を出家させたことを後悔した。薫は僧都に浮舟のいる小野への案内を頼むが僧都は「今は難しいが来月なら御案内しましょう」と述べる。薫は浮舟への口添え文を僧都に懇願して書いてもらう。

その夜、横川から下山する薫一行の松明の火が、浮舟がいる小野の庵からも見えた。 妹尼たちが薫の噂をする中、浮舟は薫との思い出を払うように念仏を唱える。

翌日、薫の使者として 浮舟の異父弟・小君が小野を訪れた。朝早くに僧都から前日の事情を知らせる文が届いており、妹尼たちが浮舟の素性に驚いていたところだった。小君が持参した僧都の文には、薫との復縁と還俗の勧めをほのめかしてあった。簾越しに異父弟の姿を見た浮舟は動揺するが、結局は心を崩さず、妹尼のとりなしにも応ぜず、小君との対面も拒み、薫の文にも「(宛先が)人違いだったらいけない」と言って受け取ろうとしなかった。むなしく帰京した小君から「対面できず、お返事も頂けなかった」と聞いた薫は(自分が浮舟を宇治に隠していたように)「他の誰かが浮舟を小野に隠しているのではないか」と思うのだった。

戻る

戻る

完結

現代人から見てこのような終わり方が不自然に思えたとしても、それが必ずしもこの物語が作られた時代においても不自然であったとは言えないものの、鎌倉時代から室町時代にかけて「山路の露」や「雲隠六帖」といった本帖の続編がいくつか書かれたことは、当時の人々がこのような終わり方を不満足に感じたかもしれないからと言われている。

山路の露は紫式部の作では有りませんが、成立時期については1271年(文永8年)以後~応永以前の間に成立したとの説があり、作者については『源氏釈』の著者である藤原伊行の娘建礼門院右京大夫作との説が有力です。梗概書である『源氏小鏡』に「その後山ちの露といふ物つくりたづねあひて対面し給へりと作りて侍り。それは五十四帖の外なれば、是にはなし」とある。 江戸初期までの「源氏物語」にはこの山路の露が巻名として載っております。

浮舟を諦めきれない薫はたびたび小野に手紙を送ったり、浮舟の弟の小君を遣わしますが、けっきょく浮舟の道心はおろろえず、薫の愛情を受け入れることはありません。

薫はみずから浮舟のもとをおとずれ、歌のやりとりをします。その後母からも便りがあり、二人は再会をはたしますが、帰京を促す母の願いには答えず、そのまま修行をつづける

戻る

戻る

終り